【初心者必見】メダカを飼うのに必要なもの全リストと選び方

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。これからメダカを飼い始めようと思ったとき、何から揃えればいいのか迷ってしまうことはありませんか。屋内や屋外での飼育スタイルによって準備する道具は異なりますし、100均で代用できるものやセットで購入したほうが良いものなど選択肢は様々です。この記事では初心者の方向けに失敗しないための道具選びについて詳しく解説していきます。

- 室内と屋外それぞれで最低限揃えるべき道具

- フィルターやソイルなど飼育器具の正しい選び方

- 100均アイテムを活用したコストの抑え方

- メダカを長生きさせるための初期準備と心構え

初心者が屋内でメダカを飼うのに必要なもの一覧

屋内飼育とは、太陽光や風といった自然の恩恵がない閉鎖された空間で、人工的にメダカの生態系を作る行為です。そのため、メダカが快適に暮らせるための「生命維持システム」を私たちが用意してあげる必要があります。ここでは、室内で健康的にメダカを育てるために欠かせない基本設備について解説します。

初心者に最適な水槽セットと選び方

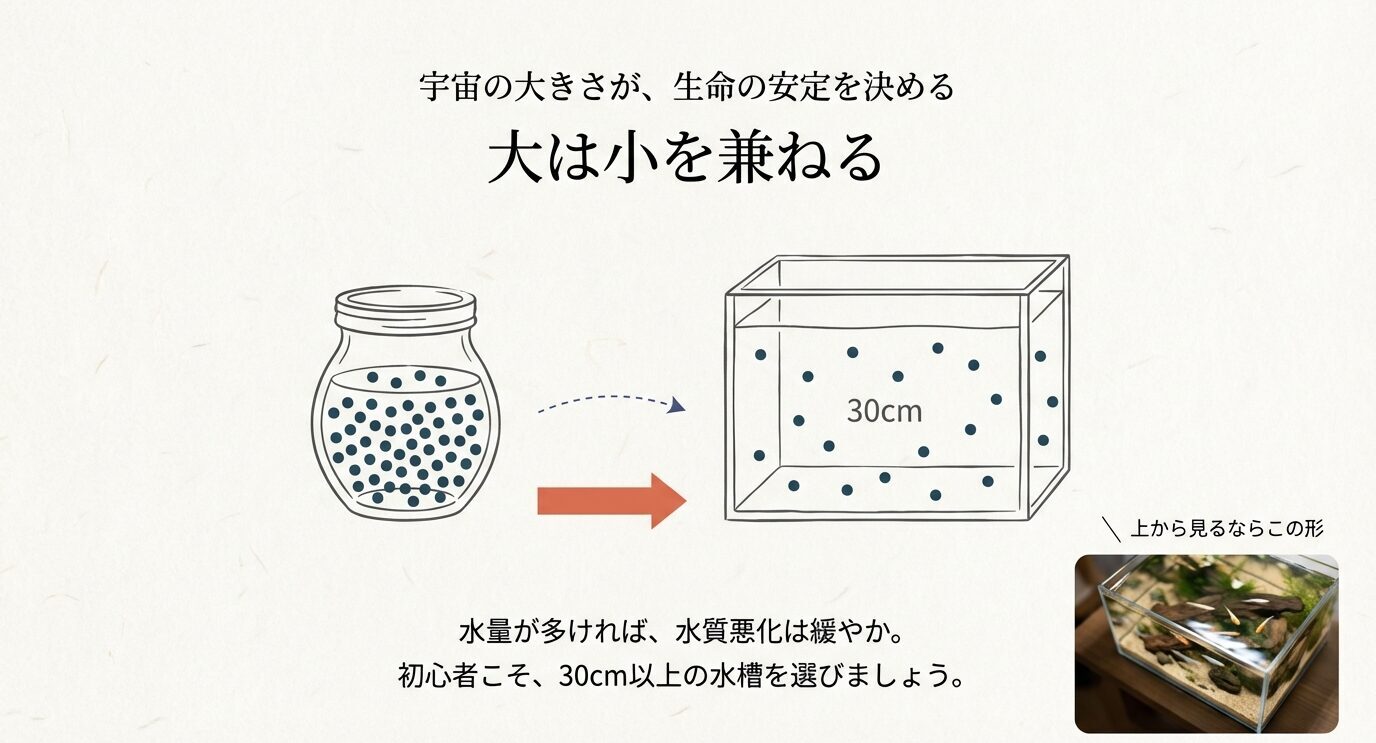

水槽はメダカにとっての「宇宙」そのものであり、その水量が水質の安定性を決定づける最も重要な要素です。多くの方がデザイン性を重視して、小さな瓶やボトルでの飼育(ボトルアクアリウム)に憧れますが、私は初心者の段階ではこれらを推奨していません。

【失敗例と教訓】 私も駆け出しの頃、「場所を取らないから」と1〜2Lのガラス瓶で始めたことがあります。見た目は最高だったのですが、餌をほんの少し多めに入れただけで翌朝には水が白濁し、数日で全滅…。「原因が分からないまま死なせる」のが一番つらいんですよね。教訓はシンプルで、初心者ほど“水量でリスクを買う”こと。まずは30cm以上の水槽で水の余裕を確保し、餌は“少なめ”から調整、そして立ち上げ直後はメダカを詰め込み過ぎない。この3点だけで失敗率は大きく下がります。

なぜなら、「水量の多さは、汚れの薄まりやすさに比例する」という絶対的な法則があるからです。例えば、水量1リットルの容器と20リットルの水槽で、同じ量の餌を与え、同じ量の排泄物が出たとします。1リットルの容器では、有害なアンモニアの濃度が一瞬で致死レベルに達してしまいますが、20リットルあれば濃度は20分の1に抑えられ、バクテリアによる分解も間に合う可能性が高くなります。

私が初心者に強くおすすめするサイズは、最低でも30cm規格水槽(約12リットル)、理想的には45cm〜60cm水槽です。これだけの水量があれば、外気温の影響による水温変化も緩やかになり、メダカにかかるストレスを最小限に抑えることができます。「大は小を兼ねる」という言葉は、アクアリウムの世界においては真理です。

また、水槽の材質や形状によっても管理のしやすさが変わります。

| 種類 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| ガラス水槽 | 透明度が非常に高く、硬いブラシで擦っても傷がつきにくい。 | 長期間使用しても美観が損なわれず、インテリアとして最適。 |

| アクリル水槽 | 軽量で割れにくいが、スポンジで擦っただけで細かい傷がつく。 | 頻繁に移動させる場合や、地震対策を最優先する場合。 |

| ロータイプ | 高さが低く(18cm〜23cm程度)、水面が広い。 | 水面からの酸素供給が豊富。上からの観賞(上見)に特化している。 |

最近のトレンドは、圧倒的に「ロータイプ水槽」です。メダカは水面付近を泳ぐ魚なので水深はそれほど必要ありません。むしろ水深が浅い方が水面積が広くなり、酸素が溶け込みやすく、何より上から見た時のメダカの背中の光やラメが美しく見えます。メンテナンス時も腕を奥まで入れる必要がなく、非常に扱いやすいですよ。

フィルターやエアポンプの役割と選択

水槽という閉鎖環境では、メダカのフンや食べ残しから常に有害な「アンモニア」が発生しています。自然界なら川の流れで流されますが、水槽内では蓄積する一方です。これを無害な硝酸塩へと分解してくれるのが「濾過バクテリア」であり、そのバクテリアの住処を提供し、水を循環させて酸素を供給するのがフィルターの役割です。

なお、水槽をセットした直後はバクテリアがほとんどいないため、メダカを入れる前にフィルターを回してバクテリアを育てる「から回し(フィッシュレスサイクリング)」を挟むのが安全です。具体的なやり方と期間の目安は、水槽立ち上げ「から回し」やり方と期間、疑問を解説で詳しくまとめています。

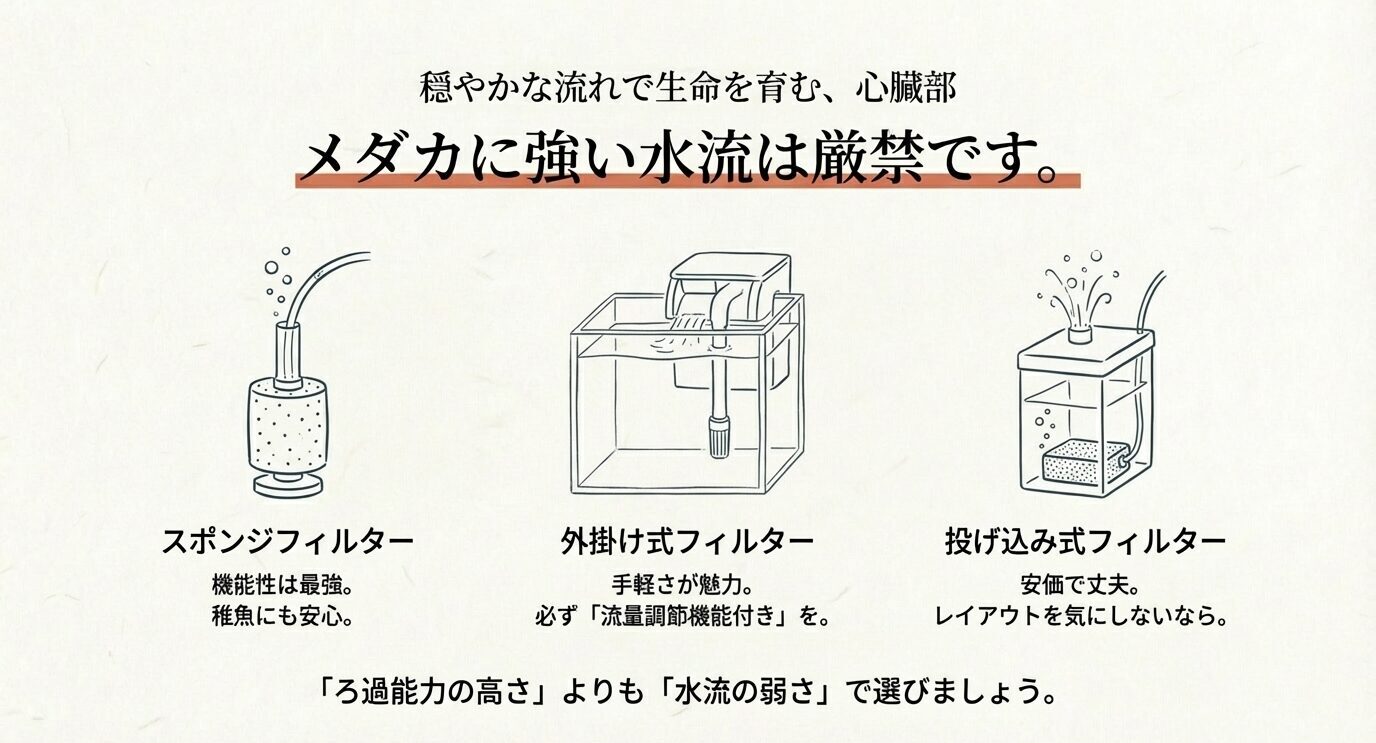

フィルター選びで最も重要なのは、「濾過能力の高さ」だけではありません。「水流の強さ」が決定的な選定基準になります。メダカは本来、流れの緩やかな小川や田んぼの用水路に生息している魚です。ヒレが大きく遊泳力があまり高くないため、強い水流が大の苦手です。強力なポンプで洗濯機のような水流を作ってしまうと、メダカは流れに逆らって泳ぎ続けることになり、体力を消耗して衰弱死してしまいます。

したがって、メダカ飼育においては「いかに水流を弱く、かつ濾過能力を確保するか」がカギとなります。

- スポンジフィルター:私が繁殖水槽で愛用しているのがこれです。エアーポンプに接続して使用します。スポンジの微細な穴がバクテリアの絶好の住処となり、生物濾過能力は非常に高いです。何より、水流が非常に穏やかで、生まれたばかりの稚魚が吸い込まれる事故も起きません。見た目は少し無骨ですが、機能性は最強です。

- 外掛け式フィルター:水槽の縁に掛けるだけでスタートできる手軽さが魅力です。ただし、製品によっては水流が強すぎることがあるため、必ず「流量調節機能」がついているものを選んでください。また、吸水口のストレーナー部分にスポンジを装着することで、稚魚の吸い込み防止と生物濾過能力の底上げを行うのがセオリーです。

- 投げ込み式フィルター:昔からある「水作エイト」などが代表例です。砂利の中に埋めたり、そのまま沈めたりして使います。物理的にゴミを吸い取る力が高く、安価で丈夫ですが、水槽の中で目立つのが難点です。レイアウトを気にしない隔離水槽や薬浴タンクなどで重宝します。

また、フィルターは「綺麗にしすぎる」とバクテリアまで流してしまい逆効果です。種類別の掃除頻度と、バクテリアを守りながら汚れを落とすコツは、洗いすぎ危険!水槽フィルター掃除頻度の最適解と失敗しない手順を参考にしてください。

外部式フィルターや上部フィルターは濾過能力が非常に高いですが、メダカには水流が強すぎるケースが多いため、シャワーパイプの向きを変えるなどの工夫が必要です。初心者のうちは、扱いやすいスポンジフィルターや外掛け式から始めるのが無難でしょう。

【独自の分析・考察】 初心者のトラブル相談を見ていると、「濾過能力が足りない」よりも「環境が急に変わった」が原因のケースが圧倒的に多いです。具体的には、強すぎる水流/水換えで一気に水質を変える/立ち上げ直後に魚を入れ過ぎる、の3つ。だから私は、機材選びの優先順位を水量(安定)>水流(ストレス)>掃除のしやすさ(継続)と考えています。スポンジフィルターは“見た目”で敬遠されがちですが、この優先順位に最も素直に沿えるので、結局長生きさせやすいんです。

水草や底砂ソイルなどのレイアウト用品

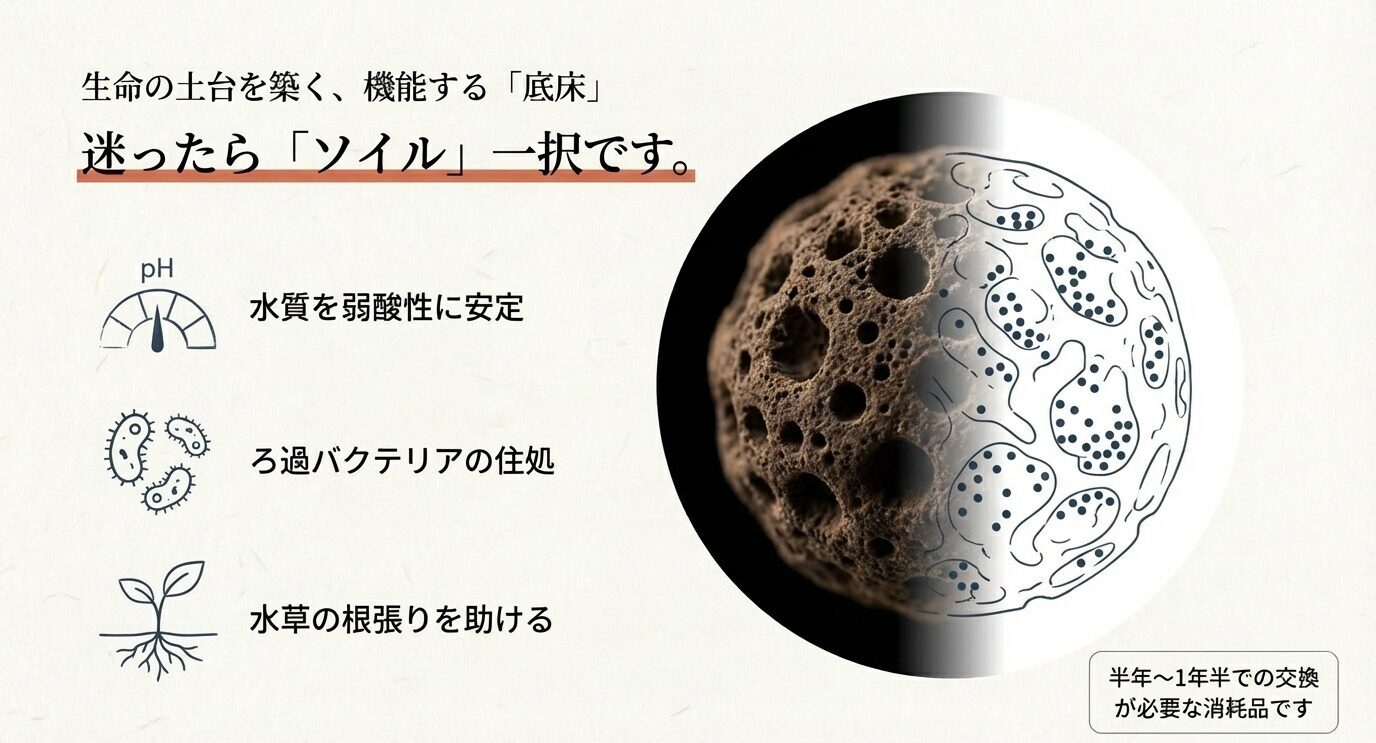

水槽の底に敷く「底床(ていしょう)」選びも、メダカの健康を左右します。単なるインテリアではなく、水質を化学的に調整し、バクテリアの定着場所となる「機能性パーツ」として捉えてください。

現在、メダカ飼育において最も推奨されるのが「ソイル(焼き土)」です。これは天然の土を粒状に加工して焼き固めたもので、以下のような優れた特性を持っています。

- pH調整機能:メダカが最も快適に過ごせる「弱酸性〜弱アルカリ性」の水質に自然と安定させてくれます。

- 多孔質構造:一粒一粒の表面に無数のミクロの穴が空いており、そこに濾過バクテリアが大量に住み着くため、底砂全体が巨大なフィルターとして機能します。

- 水草育成:植物の根張りが良く、栄養も含まれているため、水草を入れるならソイル一択です。

ただし、ソイルにはデメリットもあります。土であるため、長期間使用していると徐々に粒が崩れて泥状になっていきます。こうなると通水性が悪くなるため、半年〜1年半程度での交換(リセット)が必要な消耗品であることは覚えておいてください。

一方で、「大磯砂」などの砂利は、洗えば半永久的に使える耐久性が魅力です。しかし、新品の大磯砂は貝殻などが混入しており、水質をアルカリ性に傾ける傾向があるため、酸処理などの下準備が必要な場合があります。経済性を最優先するなら砂利ですが、飼育のしやすさを取るならソイルをおすすめします。底床素材の特徴(赤玉土・ソイル・砂利)をもう少し整理したい方は、屋外飼育で失敗しない!メダカの底砂おすすめと正しい選び方も参考になります。

水草は必要? アナカリスやマツモといった丈夫な水草は、「隠れ家」「産卵床」「非常食」「水質浄化」の一石四鳥の働きをします。特に光合成による酸素供給は、エアレーションが弱い環境では命綱になります。照明があれば簡単に育つので、数本入れておくと水槽の状態が安定しやすくなります。

餌やカルキ抜きなどの必須消耗品

毎日の管理で使用する消耗品こそ、品質にこだわるべきです。ここでは「とりあえず安いもの」ではなく、「メダカのために選ぶべき基準」をお伝えします。

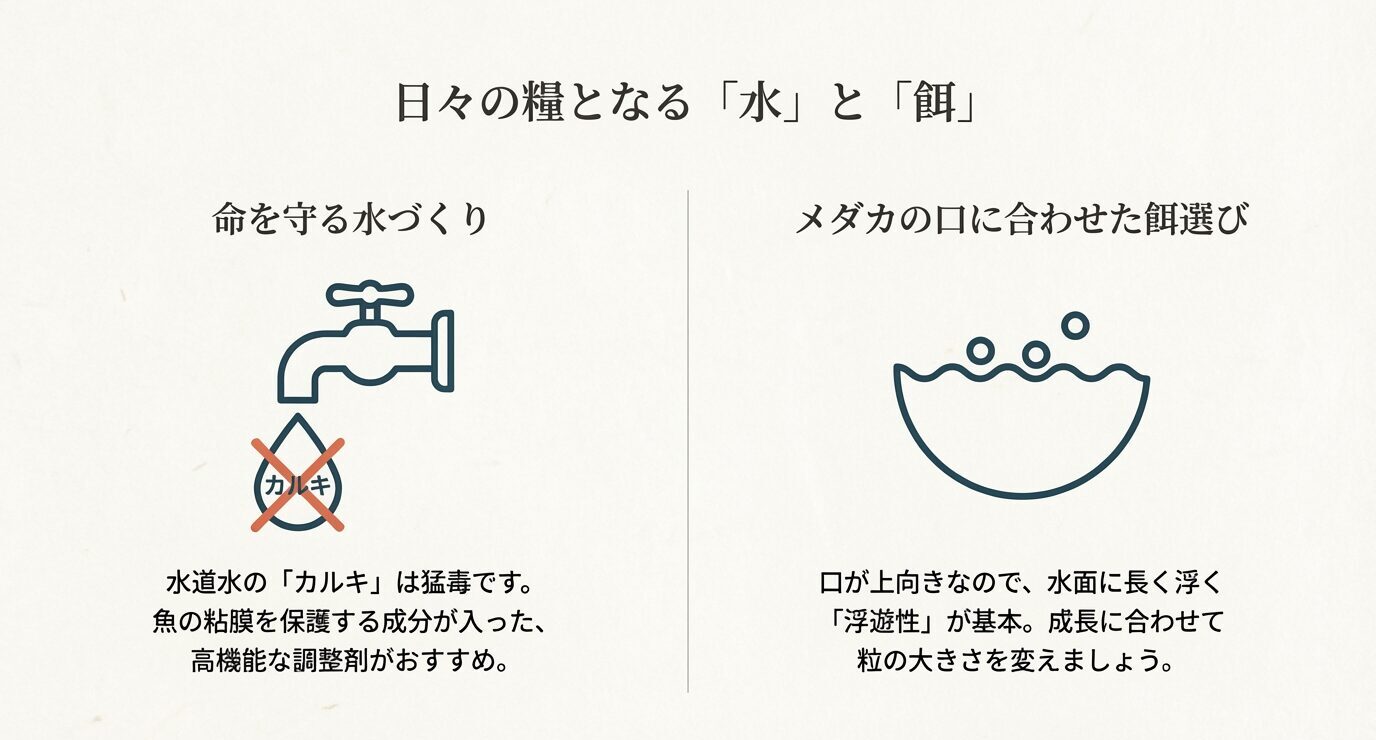

カルキ抜き(塩素中和剤)

日本の水道水には、殺菌のために「塩素(カルキ)」が含まれています。人間には無害でも、体の小さなメダカにとってはエラや粘膜を破壊する猛毒です。バケツに水を汲んで日光に1日当てれば抜けますが、今の主流は即効性のある「液体タイプ」です。

日本の水道は衛生確保のため、蛇口の水に一定の残留塩素が保たれるよう定められています。(出典:厚生労働省「水安全計画等について(資料2-3)」)

特におすすめなのが、単に塩素を消すだけでなく、重金属を無害化したり、魚の粘膜を保護する成分(コロイド)やビタミンを含んだ「高機能水質調整剤」です。水換えは魚にとって環境が急変するストレスフルなイベントですが、こうした調整剤を使うことでショックを和らげ、病気のリスクを下げることができます。

メダカの餌

「餌なんてどれも同じ」と思っていませんか?実は、メダカの口の形や習性に合わせた選び方が重要です。メダカの口は受け口(上向き)になっており、水面の餌を食べるのに適した進化を遂げています。そのため、沈む餌よりも、長く水面に浮く「浮遊性」と書かれた餌を選んでください。

また、成長段階に合わせて「粒のサイズ」を変えることも大切です。生まれたばかりの針子(稚魚)に親用の餌を与えても、口に入らず餓死してしまいます。逆に親にパウダー状の餌を与えると、水が汚れる原因になります。

- 成魚用:繁殖期は産卵にエネルギーを使うため、高タンパク・高脂質なものを選びます。

- 稚魚用:すり潰さなくても食べられるパウダー状のもの。生存率に直結します。

- 色揚げ用:楊貴妃や紅帝などの赤系メダカには、カロテノイド(アスタキサンチン)が配合された餌を与えることで、鮮やかな赤色を引き出すことができます。

なお、餌を与える量と水温には密接な関係があります。水温が下がるとメダカの活性が落ち、消化能力も低下するため、与えすぎは消化不良の原因となります。

キョーリンの公式サイトでは、水温に応じた餌の与え方について詳細な目安が公開されています。例えば、水温20℃以上なら1日数回、12℃以下ならほとんど与えないなど、季節ごとの管理の参考にしてください。(出典:株式会社キョーリン『初心者向けメダカの飼い方ガイド』)

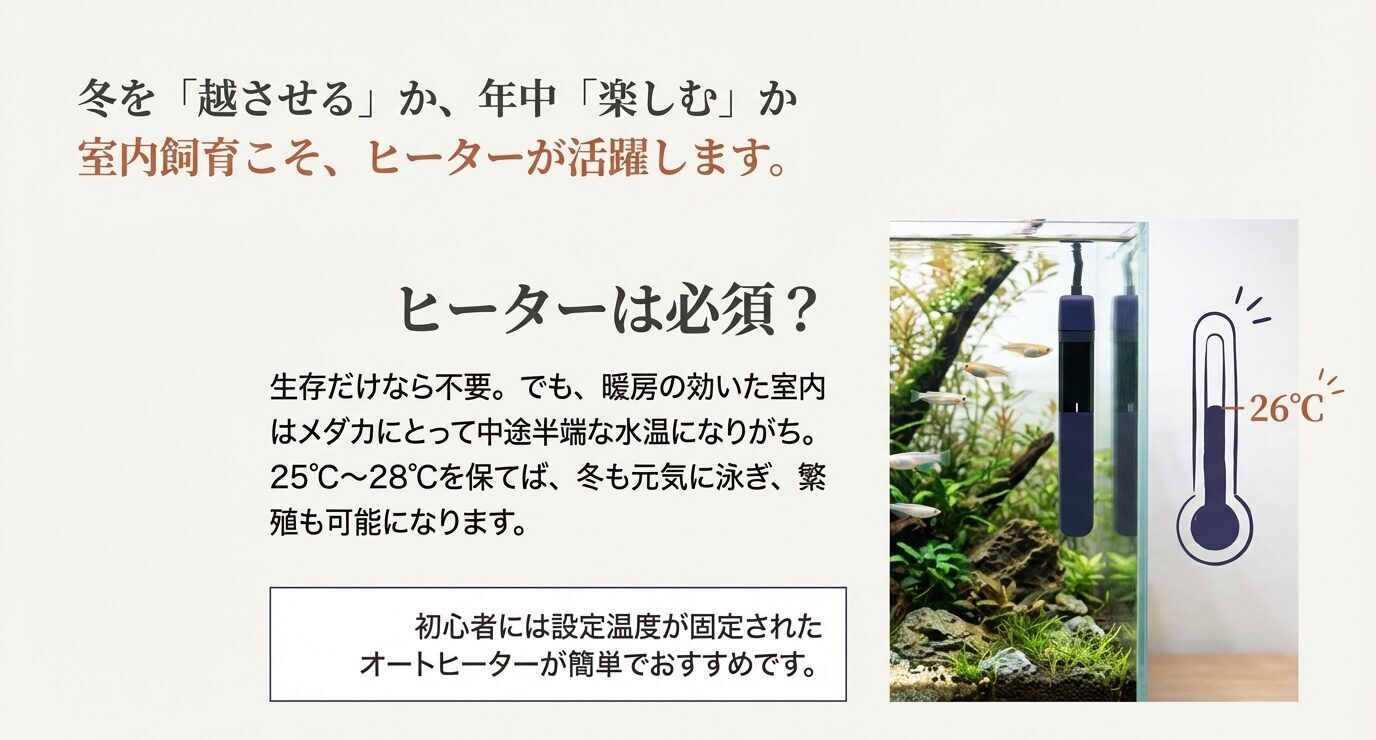

冬の室内管理に必要なヒーター

メダカは日本の四季に適応した強い魚です。屋外のビオトープでは、水面に氷が張るような環境でも、底の方でじっとして冬眠(越冬)することができます。そのため、「生存させる」という最低限の目的だけであれば、ヒーターは必ずしも必要なものではありません。

しかし、これはあくまで「耐えられる」というだけで、冬眠中は餌も食べず、体力を消耗しながら春を待ちます。屋内の水槽で飼育する場合、人間が暖房を使うことで水温が中途半端(10℃〜15℃など)になり、冬眠もしきれず、かといって活発にも動けないという「最も体調を崩しやすい状態」になるリスクがあります。

もし、冬でも元気に泳ぐ姿を楽しみたい、あるいは季節を問わず繁殖させたいと考えるなら、ヒーターは必須アイテムです。メダカの活性が最も高く、免疫力が安定するのは25℃〜28℃です。この水温を維持することで、一年中産卵を楽しむことも可能になります。水温や照明時間を含めた「室内で産卵時期を調整する考え方」は、メダカの産卵時期は「室内」なら調整可能!一年中楽しむための水温・日照時間の黄金律もあわせて読むと理解が深まります。

ヒーターには大きく分けて2種類あります。

- オートヒーター:23℃や26℃などに設定温度が固定されているタイプ。サーモスタット機能が内蔵されており、コンセントに挿すだけで使えるため、初心者にはこちらがおすすめです。

- 温度可変式ヒーター:ダイヤルで温度を自由に設定できるタイプ。例えば白点病の治療時には水温を28℃〜30℃に上げる必要があるため、トラブル対応や産卵促進のための微調整を行いたい中級者以上に向いています。

ヒーター導入時に気になるのが電気代です。水槽サイズや外気温にもよりますが、60cm水槽(約160Wヒーター)を寒冷地でフル稼働させると、月額で数千円単位の電気代がかかる場合があります。水槽の背面や底面に断熱シート(お風呂の保温シートでも可)を貼ることで放熱を防ぎ、ヒーターの稼働時間を減らして節電することが可能です。

屋外や100均活用でメダカを飼うのに必要なもの

屋外飼育(ビオトープ)は、太陽光と風、そして雨といった自然環境をマネジメントする飼育スタイルです。屋内とは全く異なるリスクが存在するため、準備するものもガラリと変わります。また、賢くコストを抑えるための100均アイテム活用術についても深掘りしていきましょう。

屋外飼育ビオトープの準備と注意点

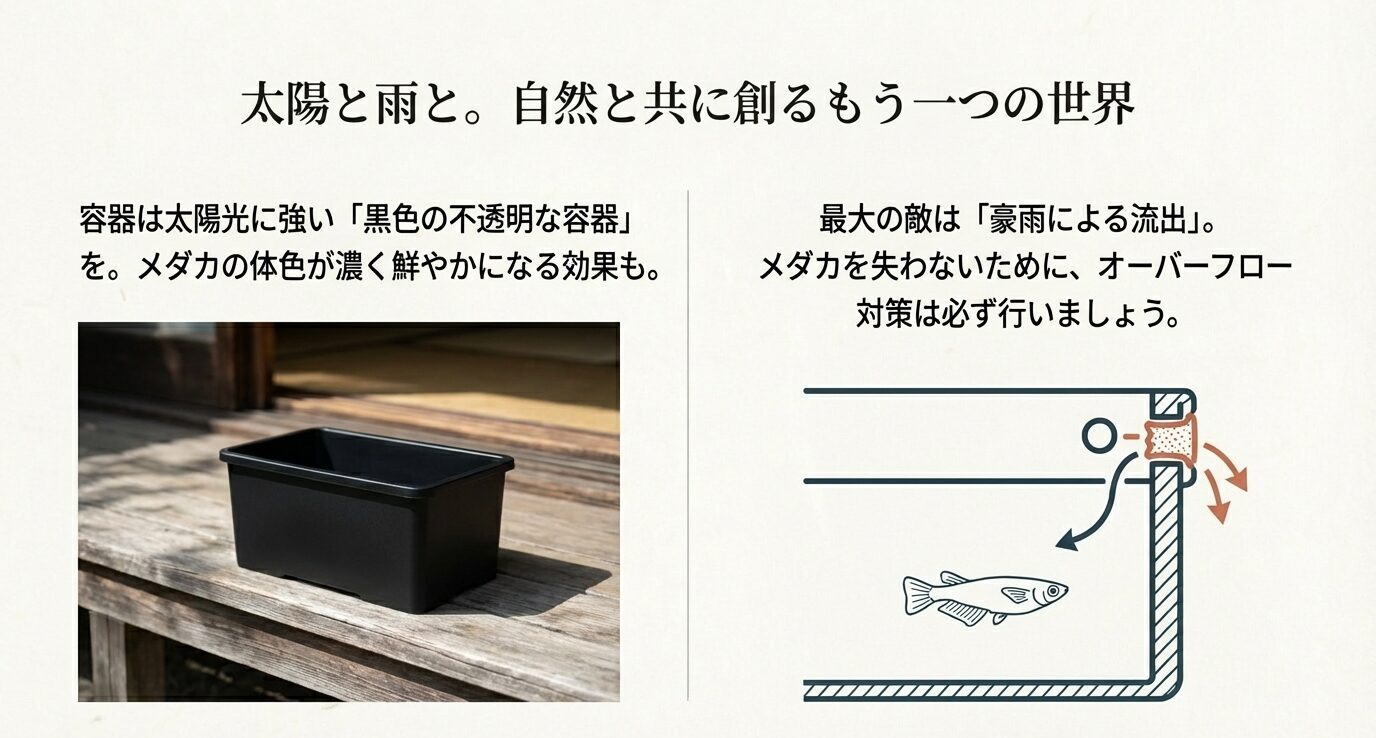

屋外では、強烈な紫外線や台風などの風雨に晒されるため、容器には高い「対候性」が求められます。透明なガラス水槽やプラスチックケースは、紫外線で劣化して割れたり、直射日光で水温が上がりすぎて「お湯」になってしまうため不向きです。

屋外飼育の神器とも言えるのが、「NVボックス(#13や#22)」や「トロ舟」と呼ばれる工業用・左官用のコンテナ容器です。ホームセンターで数百円で購入でき、非常に頑丈です。特に「黒色」の容器は、メダカの保護色機能(周囲の色に合わせて体色を変える性質)により、メダカの色が濃く鮮やかになる効果があります。また、冬場は太陽熱を吸収して水温を上げてくれるため、越冬にも有利です。

そして、屋外飼育で最も警戒すべきリスクが「増水によるメダカの流出」です。これを防ぐための「オーバーフロー対策」は、もはや義務と言っても過言ではありません。

オーバーフロー対策のやり方 容器の縁から2〜3cm下の位置に穴を開け、そこにスポンジを詰めたり、網付きの排水パーツを取り付けたりします。これにより、大雨が降っても設定水位を超えた水だけが外に排出され、メダカが溢れ出るのを防ぐことができます。これをやっていないと、台風一過の朝、容器が空っぽになっているという悲劇に見舞われます。

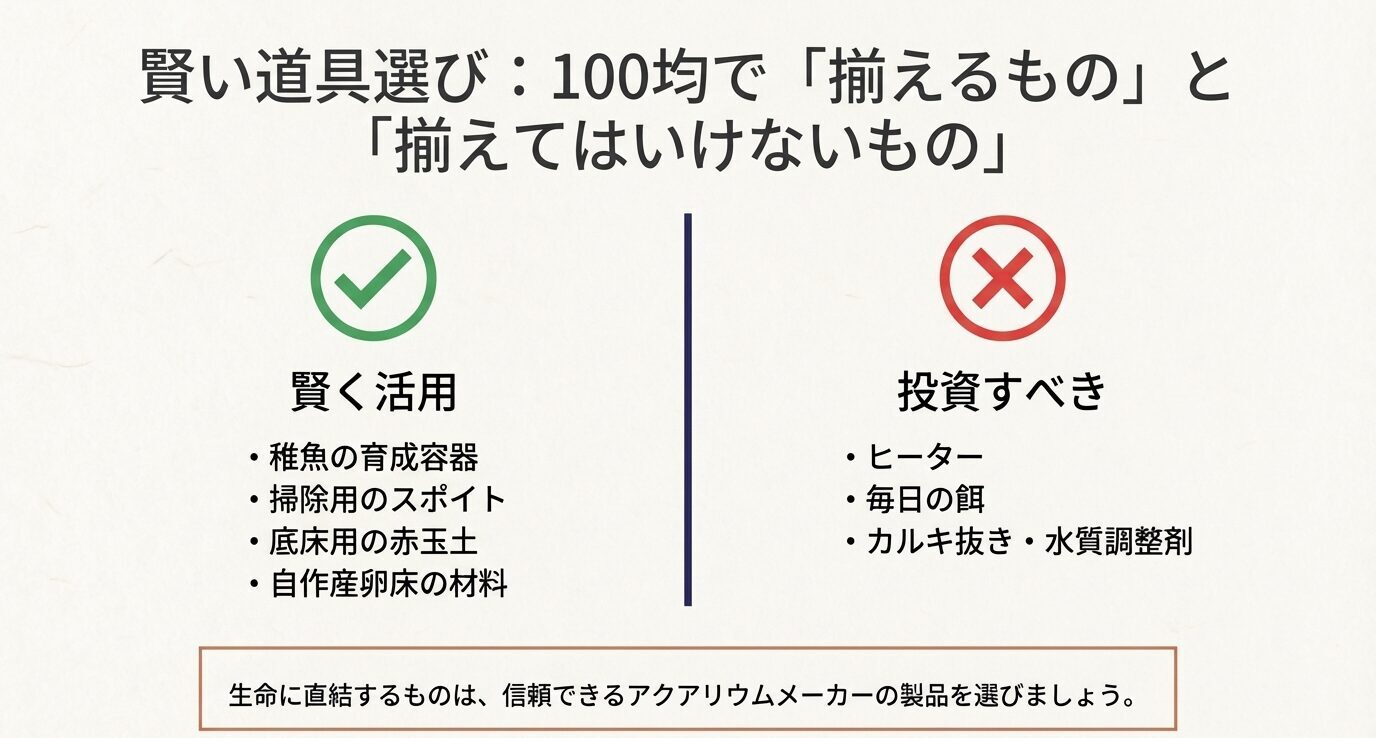

ダイソーなど100均で揃う便利グッズ

「アクアリウムはお金がかかる」という常識は、100均(ダイソー、セリア、キャンドゥなど)の進化によって覆されつつあります。特に消耗品やメンテナンス用品に関しては、メーカー品に引けを取らない優秀なアイテムが多数存在します。私が実際に現場で使っている「使える100均グッズ」を紹介します。

| アイテム | おすすめの活用法 | 注意点・備考 |

|---|---|---|

| スクエアボックス | 水量5L〜10L程度確保できるフタ付きボックスは、稚魚の育成容器や選別ケースとして優秀。 | 透明度は低いので、横から見るに不向き。紫外線で劣化しやすいので1〜2年で交換推奨。 |

| 大型スポイト | 化粧品コーナーや習字コーナーにある長いスポイト。底に溜まったフンや食べ残しをピンポイントで吸い出す必須ツール。 | アクア用品コーナーのものより容量が大きい場合があり、狙い目。 |

| 赤玉土(園芸用) | ソイルの代用品として最強。バクテリアが定着しやすく、水質浄化能力が高い。 | 粒が崩れやすいため、洗う際はザルに入れて優しくすすぐこと。底面フィルターとの相性は悪い。 |

| ハードスポンジ | 研磨剤が入っていない硬いスポンジを細長く切り、タコの足のように加工して「自作産卵床」にする。 | 必ず「研磨剤不使用」のものを確認すること。研磨剤は水質に悪影響を与える可能性がある。 |

ただし、全てのものを100均で済ませるのは危険です。特に、生命維持に直結する「ヒーター」「メインの餌」「水質調整剤」に関しては、数百円の差をケチらずに信頼できるアクアリウムメーカー(キョーリン、テトラ、GEXなど)の製品を選んでください。100均の餌は嗜好性や栄養価が低い場合があり、ヒーターは安全装置の信頼性が命だからです。

繁殖を楽しむための産卵床の準備

メダカ飼育の最大の楽しみの一つが「繁殖」です。春から夏にかけて、条件が整えば毎日のように卵を産んでくれます。メダカは水草や浮遊物に粘着質の糸(付着糸)で卵を産み付ける習性があるため、効率よく採卵するには「産卵床」の準備が不可欠です。

屋外ビオトープであれば、天然の産卵床として「ホテイアオイ」が最強です。長く伸びた黒いヒゲ根は卵が絡みやすく、メダカも好んで産み付けます。また、水中の余分な栄養分を吸収してコケの発生を抑える水質浄化作用も期待できます。ただし、増えすぎると水面を覆い尽くして酸欠の原因になるため、適度な間引きが必要です。

屋内で管理しやすさを優先するなら、「人工産卵床」がおすすめです。特に最近人気なのが、「チュール生地」や「ころたまボール」といった繊維の細かい素材を使った製品です。これらは卵の回収率が非常に高く、汚れても洗って再利用できるため経済的です。100均のスポンジや不織布を使って自作するのも、アクアリストの楽しみの一つですね。

重要なのは、産卵を確認したら、その卵を親魚から隔離することです。メダカには「自分の卵や稚魚を食べてしまう」という習性があるため、そのままにしておくと一向に増えません。採卵した卵は、タッパーなどの浅い容器に移し、孵化を待ちましょう。

病気対策の薬や塩など緊急ケア用品

生き物を飼う以上、避けて通れないのが「病気」や「体調不良」です。トラブルは夜間やショップが閉まっている休日に起きることが多いため、「救急箱」的なアイテムを常備しておくことが、メダカの命を救うことに繋がります。

- 粗塩(あらじお):これが最も基本的かつ重要なアイテムです。メダカがなんとなく元気がない、ヒレを畳んでいるといった初期症状が見られた際、0.3%〜0.5%の濃度の塩水浴を行うことで、魚の浸透圧調整の負担を減らし、自己治癒力を高めることができます。味付きの塩ではなく、成分が塩化ナトリウムだけの純粋な塩(博多の塩など)を用意しておきましょう。症状の見分け方や塩水浴の具体手順を確認したい場合は、メダカが底で動かない…じっとしてるだけ?冬眠?危険なサインの見分け方も参考になります。

- メチレンブルー水溶液:白点病や水カビ病などの治療に使います。また、採卵した卵を薄いメチレンブルー水溶液に入れておくことで、無精卵にカビが生えて有精卵に移るのを防ぐ防カビ剤としても使用できます。

- グリーンFゴールド顆粒:尾ぐされ病などの細菌性感染症に効果がある強力な抗生物質です。塩水浴では治らない重症化したケースで使用します。

魚病薬の使用は、用法用量を誤ると逆にメダカを死なせてしまうリスクがあります。正確な情報は製品の公式サイトや説明書を必ず確認してください。また、最終的な治療判断は専門家にご相談の上、自己責任で行ってください。

用途別にメダカを飼うのに必要なものを揃えよう

最後に、あなたの目指す飼育スタイルに合わせて、最適なスタートキットを整理して提案します。ご自身の目的に近いものを参考にしてください。

【シナリオA:リビングで美しく飼いたい(インテリア重視)】 ・30cm〜45cmの高透過ガラス水槽(ロータイプ推奨) ・静かな外掛け式フィルター または 外部式フィルター ・調光可能なLEDライト(水草も育つタイプ) ・メダカ用ソイル(黒や茶色が体色を引き立てる) ・水草(アナカリスやアヌビアス・ナナ) ・オートヒーター(冬も楽しむなら)

【シナリオB:庭やベランダで自然に任せて飼いたい(ビオトープ重視)】 ・NVボックス#13(黒) または 陶器の睡蓮鉢 ・赤玉土(園芸用で可) ・水生植物(ホテイアオイ、スイレン、ナガバオモダカ) ・獣害対策ネット、すだれ(夏場の日除け) ・オーバーフロー対策グッズ(スポンジなど)

【シナリオC:とにかく増やしたい(ブリーダー志向)】 ・100均スタッキングボックス × 多数(親用、卵用、稚魚用) ・大型エアポンプ(ブロワー)+分岐コック+スポンジフィルター ・ベアタンク(底砂なし)または薄敷きの赤玉土 ・採卵用タッパー、ころたまボール ・生き餌(ゾウリムシ、ブラインシュリンプ)

Q. 最初は何匹くらいから始めるのが安全ですか?

A. 30cm規格(約12L)なら、まずは5〜8匹程度からが無難です。いきなり詰め込むと立ち上げ直後のバクテリアが追いつかず、水が崩れやすくなります。

Q. 「から回し」は結局どれくらいやればいいですか?

A. 目安は1〜2週間ですが、環境次第で前後します。ポイントは“バクテリアが増える時間を確保する”ことなので、焦って早く入れないのが最大のコツです。

Q. 水換えはどのくらいの頻度・量が正解ですか?

A. 初心者のうちは、まずは「週1回、全体の1/3程度」を基準にすると安定しやすいです。全換水は水温・水質の急変になりやすいので、よほどの事情がない限り避けてください。

Q. フィルターなしでも飼えますか?

A. 飼えますが難易度は上がります。水量が多い屋外容器+水草多めなら成立しやすい一方、屋内の小型容器でフィルターなしは水質が崩れやすいです。やるなら「餌を控えめ」「水換えを丁寧に」「過密にしない」が前提になります。

Q. 塩水浴0.3%〜0.5%って、具体的にどのくらい入れるんですか?

A. 目安は「1Lに対して3g〜5g」です。計量スプーンがない場合は、キッチンスケールで測るのが一番確実です。

Q. 冬の室内は“ヒーターを入れる/入れない”どっちが正解ですか?

A. 正解は「どちらでもOK」ですが、“中途半端な水温”が一番危険です。入れるなら25℃前後で安定させる、入れないなら急な温度変化を避けて低温で落ち着かせる。どっちつかずを作らないのがコツです。

- 飼育場所(屋内/屋外)と置き場所の耐荷重を確認する(目安:水1L≒1kg)

- 水槽・容器は「初心者ほど大きめ」を選ぶ(屋内は最低30cm規格が基準)

- 屋内は水流が弱いフィルターを選び、稚魚対策も想定する(吸水口スポンジなど)

- 底床を決める(迷ったらソイル、長期コスト重視なら砂利+下準備)

- カルキ抜きと餌は“生命線”として信頼できる製品を用意する

- 立ち上げ直後は「から回し」を挟み、最初は少数からスタートする

- 水換えは「少量・定期」を基本に、全換水で急変させない

- 屋外は必ずオーバーフロー対策+日除け+獣害対策をセットで考える

- 繁殖を狙うなら産卵床と卵の隔離容器を最初から用意しておく

- 粗塩・メチレンブルーなど“救急箱”を揃え、いざという時に慌てない

メダカ飼育において最も重要なリソースは、実はどんな高価な機材よりも「飼育者の観察眼」です。「今日は餌の食いつきが良いな」「昨日より少し泳ぎ方が遅いかも」といった日々の微細な変化に気づけるかどうかが、病気予防の最大の鍵です。まずは基本の道具を揃え、毎日数分でも良いので、メダカの様子をじっくりと眺めることから始めてみてくださいね。その時間が、あなたにとっても癒しのひとときになるはずです。