アクアリウム初心者は何から始める?準備と手順を完全解説

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。

アクアリウムを始めたいけれど、初心者はいったい何から手をつければいいのか、情報が多すぎて迷っていませんか。お店には宝石のように輝く熱帯魚や綺麗な水槽セットが並び、ネットを検索すれば「立ち上げの手順」「水換えの頻度」「バクテリアの重要性」など、専門的な言葉が飛び交っています。「癒やしを求めて始めるのに、失敗して余計なストレスを抱えたくない」「生き物を飼うのだから、無責任なことはしたくない」そんなふうに考えて、最初の一歩を踏み出せずにいる方も多いのではないでしょうか。

初心者が抱くアクアリウムへの期待と不安

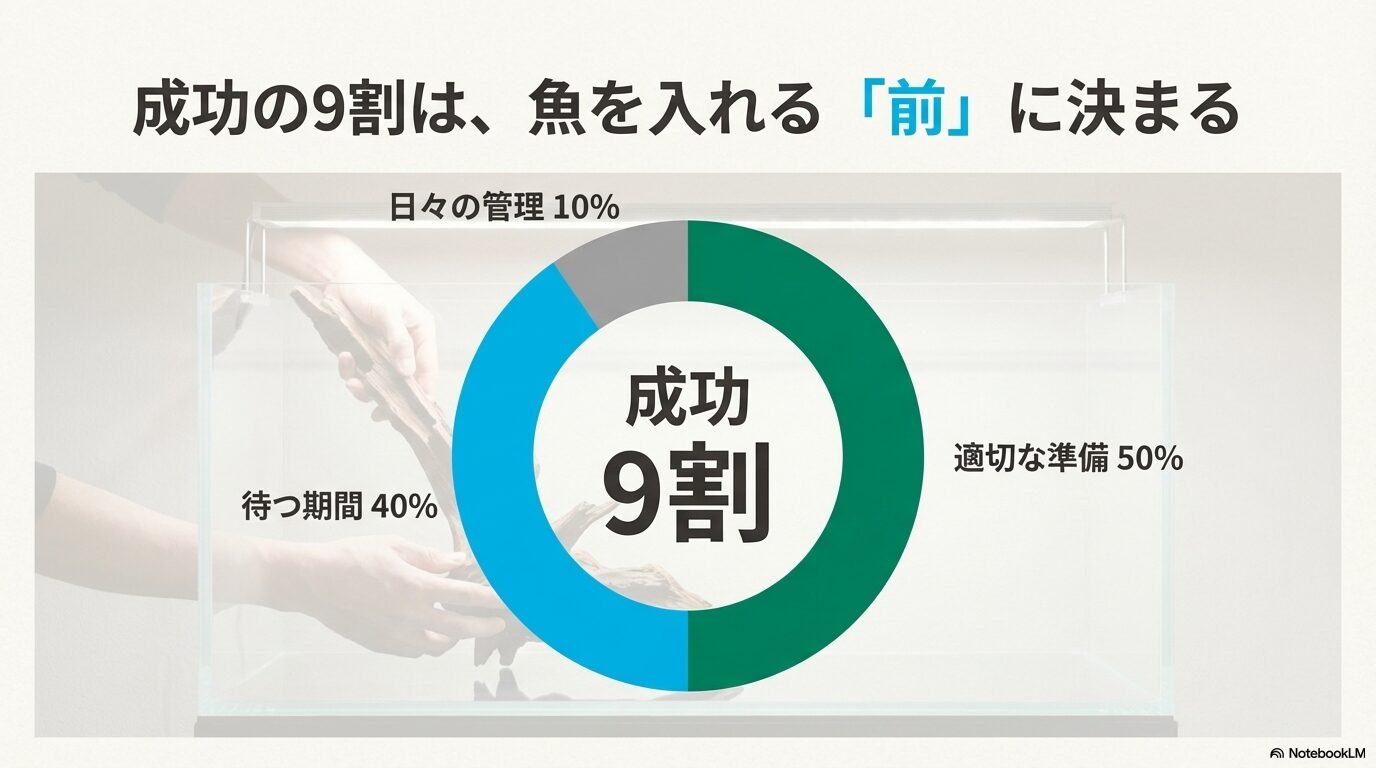

実は、アクアリウムの失敗の9割は、最初の「準備」と「待つ期間」で決まります。CO2不要の水草選びや、生体に合わせた適切な機材選び、そして水質を安定させるための生物学的な知識。これら最初に知っておくべきポイントさえ押さえれば、プロのような美しい水景は誰にでも作れます。この記事では、私が長年のアクアリウム人生で実際に経験してきた数々の成功と失敗、そして実験に基づき、あなたが遠回りをせず最短ルートで理想の水槽を作り上げるための全ノウハウを公開します。

アクアリウム成功の黄金比

- 失敗のリスクを劇的に減らす適切な水槽サイズと機材選定のロジック

- 無駄な出費を抑える100均アイテムの賢い活用術と、絶対に投資すべき境界線

- 目に見えないバクテリアを定着させ、ガラスのような透明な水を維持する仕組み

- 丈夫な生体と水草を選び、長期的に安定した生態系を維持するための具体的プロセス

アクアリウム初心者は何から準備をすべきか

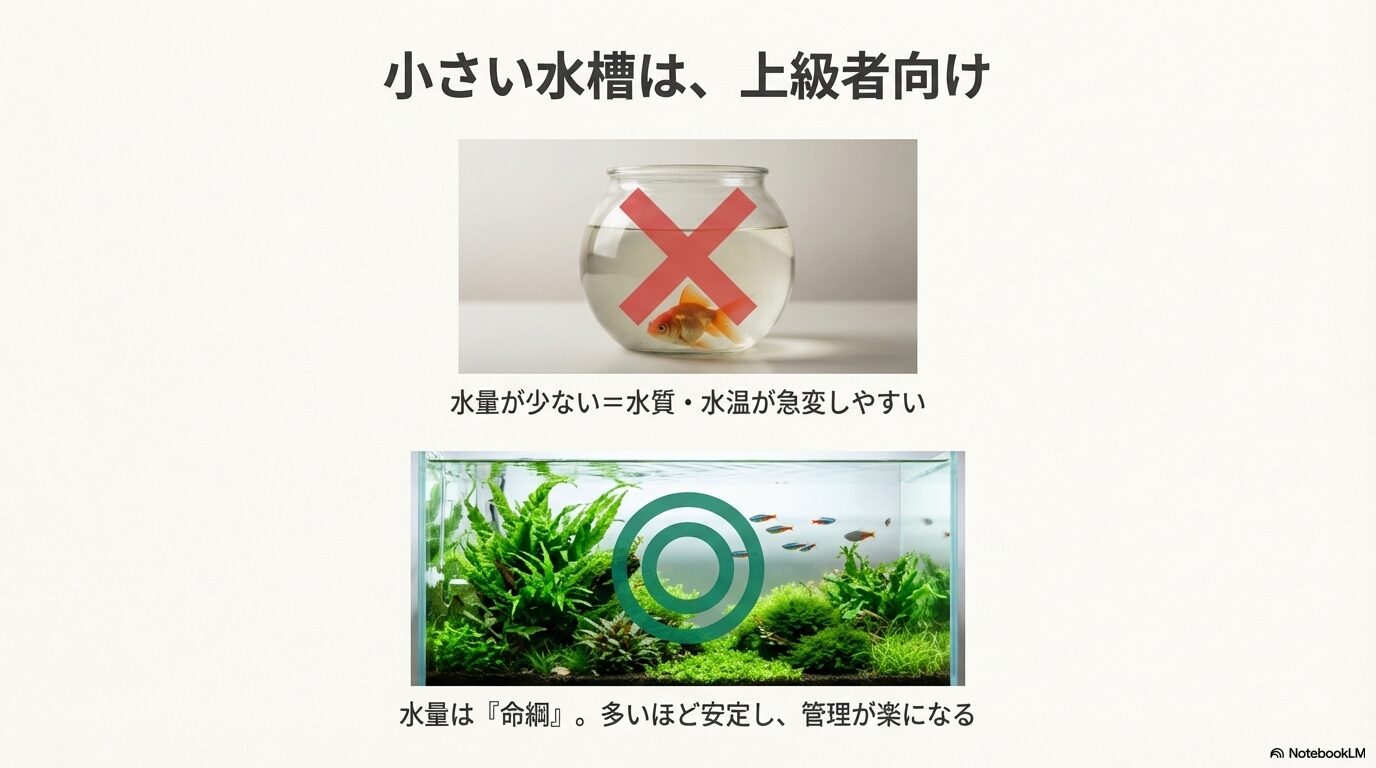

「まずは手軽に小さな水槽から始めようかな」と考える方が多いですが、実はその判断こそが、初心者が陥る最初の、そして最大の落とし穴になることがあります。ここでは、最初に揃えるべきハードウェアの選定基準と、どのような環境を目指すべきかという「設計図」について、プロの視点で徹底的に解説します。

初心者におすすめの水槽セットとサイズの選び方

これからアクアリウムを始める方が最初に直面するパラドックス、それは「小さい水槽ほど管理が難しく、大きい水槽ほど簡単である」という事実です。

多くの初心者は、「大きい水槽は水換えが大変そう」「置く場所がない」という理由や、万が一失敗した時の心理的・金銭的ダメージを減らすために、20cm程度の小型水槽やボトルアクアリウム、あるいは金魚鉢を選びがちです。しかし、生態学的な観点から言えば、水量は「命綱」そのものです。

私は「水量が多いと安定する」とよく言いますが、もう一歩踏み込むと、60cm規格は単に水が増えるだけではなく、失敗の原因になりやすい“急変”が起きにくい構造になっています。水量が増えることで水温・水質の変動が緩やかになるのはもちろん、同じ60Lでも水面の広さ(酸素交換)や、機材を置けるスペース、レイアウトの余白が確保しやすく、結果として「過密」や「酸欠」「掃除のしにくさ」を避けられるんです。

さらに現実的な話をすると、60cmは周辺機材の“規格”が最も充実しています。フィルターやライト、蓋、マット、台などが選択肢も互換性も多く、後からの買い替えがしやすい。初心者がやりがちな「安いセットを買ったけど、ライトが暗くて結局買い直し」「フィルターが弱くて水が安定しない」という遠回りを、最初から減らせるサイズでもあります。

水槽サイズと管理のしやすさの比較

水量が少ない環境(30L以下)では、以下のリスクが常に付きまといます。

- 水温の乱高下: 夏場の室温上昇や冬場の冷え込みがダイレクトに水温に反映され、変温動物である魚に致命的なストレスを与えます。

- 水質の急変: 魚の排泄物や餌の食べ残しから発生する有害物質(アンモニアなど)が、水が少ないとすぐに高濃度になり、中毒死を招きます。

一方で、60cm水槽のようなある程度の水量(約60L以上)があれば、それらが強力な「緩衝材」となります。例えば、忙しくて水換えが1日遅れたり、餌を少しやりすぎたりしても、水量の多さが汚染濃度を薄め、バクテリアが処理する時間を稼いでくれるのです。

| 規格 | 寸法 (WxDxH) | 水量(約) | 初心者推奨度 | 理由 |

|---|---|---|---|---|

| 60cm規格 | 60×30×36cm | 64L | ★★★★★ | 【最適解】 水量が豊富で水質・水温が安定しやすい。周辺機材のラインナップが最も多く、価格競争によりコスパも最高。 |

| 45cm規格 | 45×30×30cm | 40L | ★★★★☆ | 【良バランス】 60cmが置けない場合の最良の妥協点。水質管理の手間と設置スペースのバランスが良い。 |

| 30cmキューブ | 30×30×30cm | 27L | ★★★☆☆ | 【要注意】 インテリア性は高いが、水量が少なく過密飼育になりやすい。こまめなメンテナンスが必須。 |

| 小型/ボトル | 20cm以下 | <10L | ★☆☆☆☆ | 【上級者向け】 外気温の影響を直に受け、水質維持が極めて困難。初心者には推奨しない。 |

結論として、設置スペースが許すのであれば、迷わず60cm規格水槽から始めることを強くおすすめします。60cm水槽の「実際の水量」や「重さ」、設置時の落とし穴については、60センチ水槽の水量は約60L?重さと設置の意外な落とし穴で詳しく確認できます。最近では「GEX グラステリア」シリーズのように、フレーム(枠)がなく、ガラスの透明度が高いスタイリッシュな水槽セットが、驚くほど手頃な価格で流通しています。これらはインテリアとしても部屋に馴染みやすく、観賞価値を格段に高めてくれます。

「なるべく安く揃えたいけど、どこで買うのが正解?」と迷う方は、ホームセンター各社の価格帯とセット内容を整理した安い水槽はホームセンター?徹底比較も参考になります。

所長のポイント

ホームセンターなどで販売されている「格安水槽セット」を購入する場合は、必ずセット内容を確認してください。特に付属のライトが暗すぎたり、フィルターの能力が低かったりすることがあります。後で買い直すことになるなら、最初から水槽単体で購入し、機材を個別に選ぶほうが結果的に安上がりになることも多いですよ。

所長の失敗例と教訓

私がアクアリウムを始めたばかりの頃、「小さい方が手軽だろう」と20cmキューブ(約12L)でスタートしたことがあります。見た目は可愛くまとまったのですが、テンションが上がってしまい、立ち上げ2日目にネオンテトラをまとめて入れ、餌も「食べるだけ可愛い」と多めに与えてしまいました。すると3日目に白濁が始まり、魚が水面で口をパクパク……。慌てて水換えをしても追いつかず、結局ほとんど落としてしまったんです。

教訓: 小型水槽は「ちょっとのミス」が即死級の水質悪化につながります。最初は水量に余裕のある水槽を選び、立ち上げは必ず待つ。生体は少しずつ増やす。この3つを守るだけで、同じ悲劇はほぼ防げます。

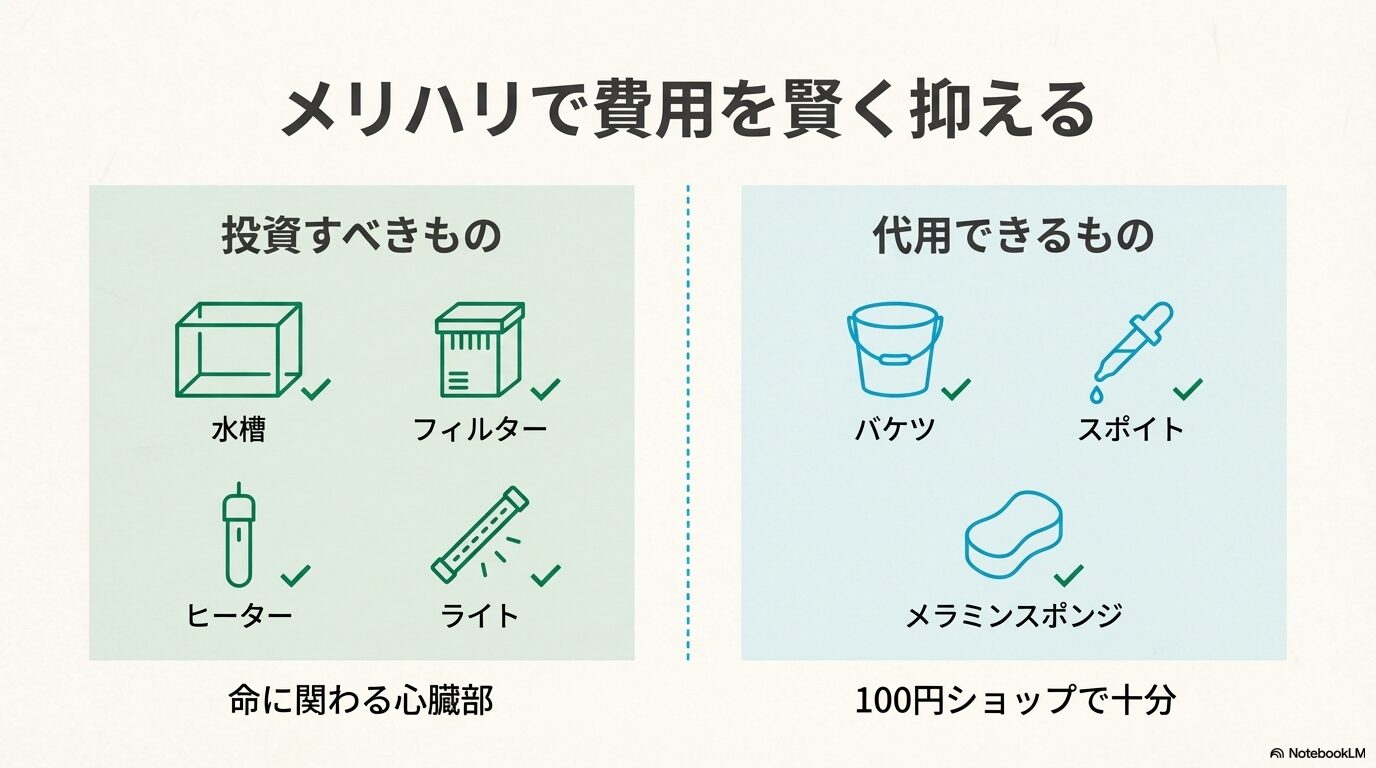

100均で代用できる道具と予算の考え方

アクアリウムはお金がかかる趣味だと思われがちですが、メリハリを付ければ初期費用を賢く抑えることができます。重要なのは、「命に関わる部分には投資し、道具には代用品を使う」という線引きです。

まず、以下の「コア機材」には、必ず信頼できるアクアリウムメーカー(GEX, KOTOBUKI, EHEIM, ADAなど)の製品を選んでください。ここをケチると、水漏れ事故や機器の故障による生体の死亡など、取り返しのつかないトラブルに繋がります。

- 水槽本体: 耐久性と透明度が命です。

- フィルター(濾過装置): 生命維持装置そのものです。

- ヒーター: 精度の低い安物は、故障して「煮魚」にしてしまうリスクがあります。

- 照明(ライト): 植物の光合成と生体のバイオリズムに不可欠です。

一方で、日々のメンテナンスに使うツール類は、100円ショップのアイテムが大活躍します。専用品でなくても十分に機能するものがたくさんあります。

投資すべき機材と100均で代用できる道具

| 100均アイテム | アクアリウムでの用途 | 専用品との違い |

|---|---|---|

| バケツ | 水換え時の排水・注水用。 | 注ぎ口がついているタイプなら専用品と遜色なし。容量10L程度のものが便利。 |

| 計量カップ | カルキ抜き剤や薬の計量、少量の足し水。 | 料理用でOK。500mlサイズが使いやすい。 |

| メラミンスポンジ | ガラス面のコケ落とし。 | 洗剤を含まないタイプを選ぶこと。性能は専用品と同等。 |

| スポイト | 食べ残しやフンの掃除。 | 灯油用スポイトや化粧品用スポイトで代用可能だが、専用の「クリーナースポイト」の方が吸引力・耐久性は上。 |

| 小さなネット(網) | ゴミ取り、生体の移動。 | 粗悪なものは網目が荒く魚を傷つけることがあるので、柔らかい素材のものを選ぶ。 |

ただし、100均で売られている「主食用の餌」や「カルキ抜き(塩素中和剤)」、「ヒーター」などは注意が必要です。特に餌は、栄養バランスが悪かったり水を汚しやすかったりするものが見受けられます。また、カルキ抜きも濃度が不明確な場合があるため、生体の健康に直結する消耗品については、数百円の差であれば専門店でメーカー品を購入することを強くおすすめします。

注意点

100均のプラスチックケースなどを水槽代わりにする方もいますが、長期間水を張ることを想定した設計ではないため、水圧で変形したり割れたりするリスクがあります。メインの飼育容器には必ず専用のガラス水槽を使用しましょう。

飼育しやすいメダカなどの種類と生体の選定

アクアリウムの主役である魚たち。ショップに行くとカラフルな魚たちが泳いでいて目移りしてしまいますが、ここでも「初心者向け」と「上級者向け」には明確な壁が存在します。特に立ち上げ初期の水槽は、水質が不安定でバクテリアも定着していないため、環境変化に敏感な魚を入れるとすぐに体調を崩してしまいます。

最初の1匹として、あるいはメインの生体として、初心者に特におすすめできる「強健種」は以下の3種類です。

1. アカヒレ(コッピー)

「最強の入門魚」と呼ばれる中国原産の温帯魚です。熱帯魚に比べて低温に強く、ヒーターなしでも室内常温であれば越冬できるほどのタフさを持っています。水質の悪化や酸欠にも強いため、水槽立ち上げ時の「パイロットフィッシュ(水を作るために最初に入れる魚)」として最適です。地味に見えますが、飼い込むとヒレが赤く染まり、非常に美しい姿を見せてくれます。

2. ネオンテトラ / カージナルテトラ

アクアリウムと言えばこの魚を思い浮かべる方も多いでしょう。青と赤のネオンカラーが輝く美しい魚です。ネオンテトラは安価ですが、近年は養殖個体の虚弱化も指摘されています。予算が許すなら、一回り大きく、より丈夫で赤色のラインが全身に入っている「カージナルテトラ」を選ぶのが長期飼育のコツです。群れ(スクール)を作る習性があるため、10匹単位で泳がせると見応えがあります。

3. メダカ(改良品種)

近年ブームとなっている日本のメダカ。原種に近いクロメダカや、美しいミユキメダカ、楊貴妃など種類も豊富です。日本の水道水の水質に馴染みやすく、エアレーション(ブクブク)やヒーターがなくても飼育可能な点が魅力です。ただし、熱帯魚用のヒーターを入れた26℃環境でも問題なく飼育できます。

一方で、絶対に避けるべきなのが「金魚」と「熱帯魚」の混泳です。金魚は水を汚すスピードが熱帯魚の比ではなく、大食漢で口に入るサイズの魚を食べてしまいます。また、大型になるプレコや、気性の荒いスマトラなども初心者にはハードルが高い魚です。

導入の順番

いきなり本命の魚を全数入れるのではなく、まずはアカヒレなどを数匹入れて2週間ほど様子を見ましょう。これを「テストフィッシュ」と呼びます。彼らが元気に泳いでいれば、水槽内にバクテリアが湧き始めた証拠。そこで初めて、メインの魚たちをお迎えするのが鉄則です。

おしゃれな水槽レイアウトを作る基本の構図

水槽の中に石や流木を配置して自然の風景を描く「レイアウト(Aquascaping)」。センスが必要だと思われがちですが、実はいくつかの「基本構図」に当てはめるだけで、誰でもバランスの取れた美しい水景を作ることができます。初心者が意識すべきは、複雑なテクニックではなく「空間の余白」をどう作るかです。

以下の3つの基本構図から、自分の好みのスタイルを選んでみましょう。

- 三角構図:

水槽の左右どちらか片方に素材(流木や石)を寄せて山を作り、反対側をオープンスペースにする構図です。最もバランスが取りやすく、左右の対比によって奥行き感が生まれます。水の流れもイメージしやすいため、初めてレイアウトする方に最適です。 - 凹型(おうがた)構図:

水槽の両サイドに素材を高く積み上げ、中央部分を低くして「道」や「広場」のように空ける構図です。視線が自然と中央奥へと抜けていくため、圧倒的な遠近感と広がりを演出できます。水草の茂みと遊泳スペースを両立しやすいスタイルです。 - 凸型(とつがた)構図:

水槽の中央にメインの素材を配置し、左右を空間にする構図です。インパクトがあり、主役(魚や水草)を際立たせることができますが、バランスを間違えると「ただ真っ中に物を置いただけ」になりやすいため、素材の形状選びが重要になります。

また、レイアウトを立体的に見せるプロのテクニックとして、「底床(砂や土)の傾斜」があります。底床を平らに敷くのではなく、手前を薄く(3〜5cm)、奥に行くほど厚く(8〜10cm以上)なるように傾斜をつけて敷いてください。これだけで、水槽を正面から見た時に地面が奥へ競り上がっていくように見え、限られたスペースでも驚くほどの奥行きを感じさせることができます。

必要なフィルターや照明などの機材選び

水槽の「心臓部」とも言えるのがフィルター(濾過装置)です。フィルターの役割は、単にゴミを取るだけでなく、バクテリアを住まわせて水を浄化することにあります。初心者が60cm水槽で選ぶべきフィルターは、目的によって大きく2つに分かれます。

1. 魚中心で飼育したい場合:上部フィルター

水槽の上枠に載せるタイプのフィルターです。

メリット: メンテナンスが蓋を開けるだけで済み非常に楽。酸素を取り込む能力が高く、濾過槽も広いため、魚を多めに飼いたい場合に最適です。GEXの「グランデ」シリーズなどが有名です。

デメリット: 落水音が気になることがある。CO2が逃げやすく、ライトを置くスペースが限られるため、本格的な水草育成には不向きです。

2. 水草とレイアウトを楽しみたい場合:外部フィルター

水槽台の中に本体を隠し、2本のホースで水を循環させる密閉式のフィルターです。

メリット: 密閉されているためCO2が逃げず、水草育成に必須の装備です。静音性が非常に高く、水槽周りがすっきりして美観を損ねません。濾過能力も最強クラスです。

デメリット: 初期費用がやや高い(1万円〜)。ホースの掃除など、メンテナンスに少々手間がかかります。

その他、安価な「外掛けフィルター」や「投げ込み式フィルター(ブクブク)」もありますが、60cm水槽のメインフィルターとしては濾過能力不足になりがちです。長期的な安定を目指すなら、上記2種類のどちらかを選ぶのが正解です。

照明(ライト)に関しては、現在は省エネで長寿命なLEDが主流です。水草を育てる予定があるなら、単に「光る」だけでなく、「明るさ(ルーメン)」と「波長(スペクトル)」をチェックしてください。60cm水槽であれば、最低でも1500〜2000ルーメン以上の明るさがあり、「水草育成対応」と謳われている製品(赤と青の波長を含むもの)を選ぶことで、光合成を促進し、鮮やかな緑を維持することができます。

アクアリウム初心者は何から手順を進めるのか

必要な道具が全て揃ったら、いよいよ実際に水槽をセットアップしていく段階に入ります。しかし、ここで多くの方が「買ってきた水槽に水を入れ、すぐに魚を泳がせたい」という衝動に駆られます。はっきり申し上げますが、その行動こそが、開始数日で魚を全滅させてしまう最大の原因です。

アクアリウムの立ち上げとは、単に機械を動かすことではなく、水槽の中に「目に見えない生態系サイクル」を作り上げる工程を指します。ここでは、初心者が最もつまずきやすい「立ち上げ期間」の過ごし方と、具体的な手順について、生物学的な根拠を交えながら詳しく解説していきます。

失敗しない水槽の立ち上げ手順とバクテリア

なぜ、新品の水槽にいきなり魚を入れてはいけないのでしょうか。その答えは、魚の排泄物に含まれる「アンモニア」の毒性にあります。

自然界の川では、水が常に流れているため汚れは希釈されますが、水槽という閉鎖空間では、排泄されたアンモニアは逃げ場を失い、濃縮され続けます。アンモニアは猛毒であり、わずかな量でも魚のエラや内臓を焼き、死に至らしめます。この猛毒を無害な物質に変えてくれる救世主こそが「濾過バクテリア(ニトロソモナス属など)」です。

しかし、買ってきたばかりの新品のフィルターや砂利には、このバクテリアは一匹も住んでいません。つまり、立ち上げ作業とは、魚を飼う前に「バクテリアを飼育・繁殖させる期間」なのです。

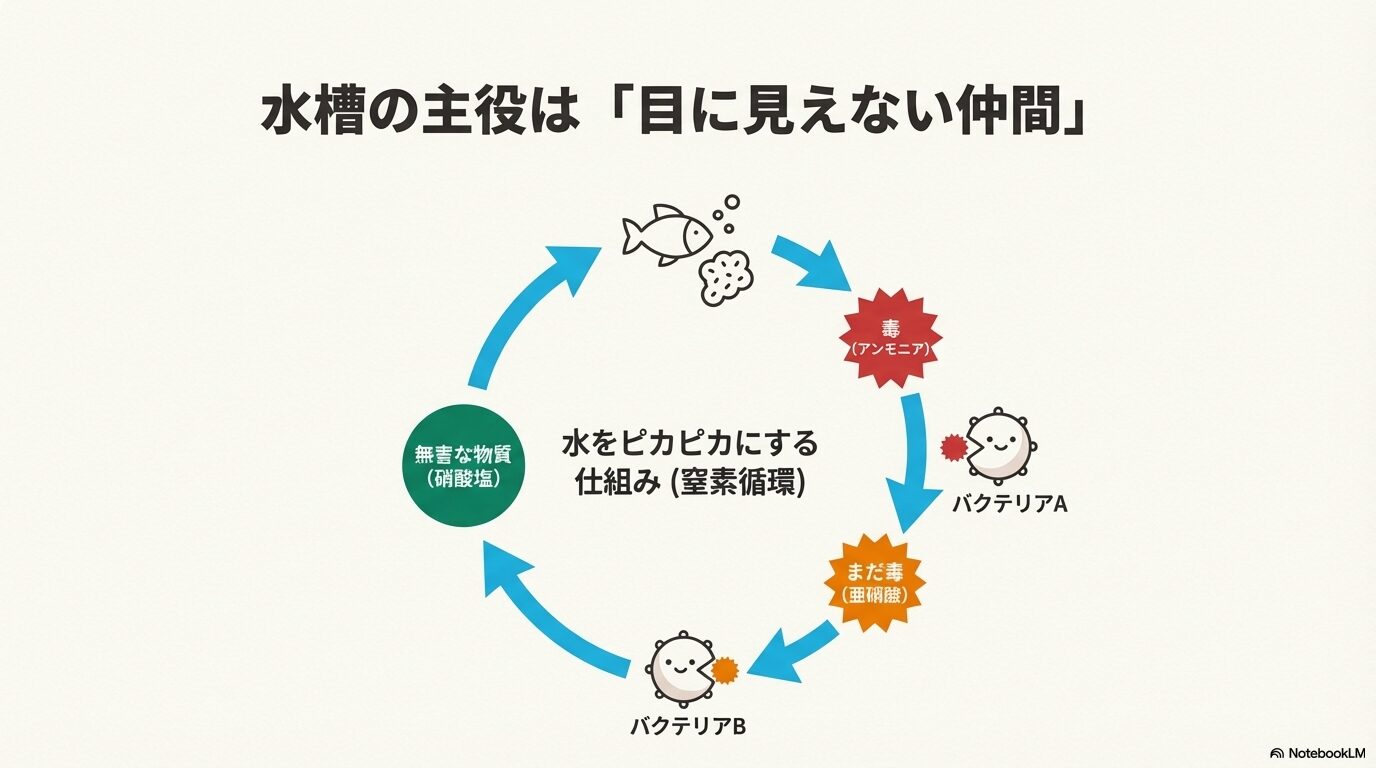

バクテリア定着の3ステップ(窒素循環)

1. アンモニア発生: 魚の排泄物や餌の残りが腐敗して発生。(猛毒)

2. 亜硝酸へ分解: 第一のバクテリアがアンモニアを「亜硝酸」に変える。(まだ猛毒)

3. 硝酸塩へ分解: 第二のバクテリアが亜硝酸を「硝酸塩」に変える。(比較的無害)

ここまで機能して初めて、水槽は「完成」します。

水をきれいにするバクテリアの仕組み(窒素循環)

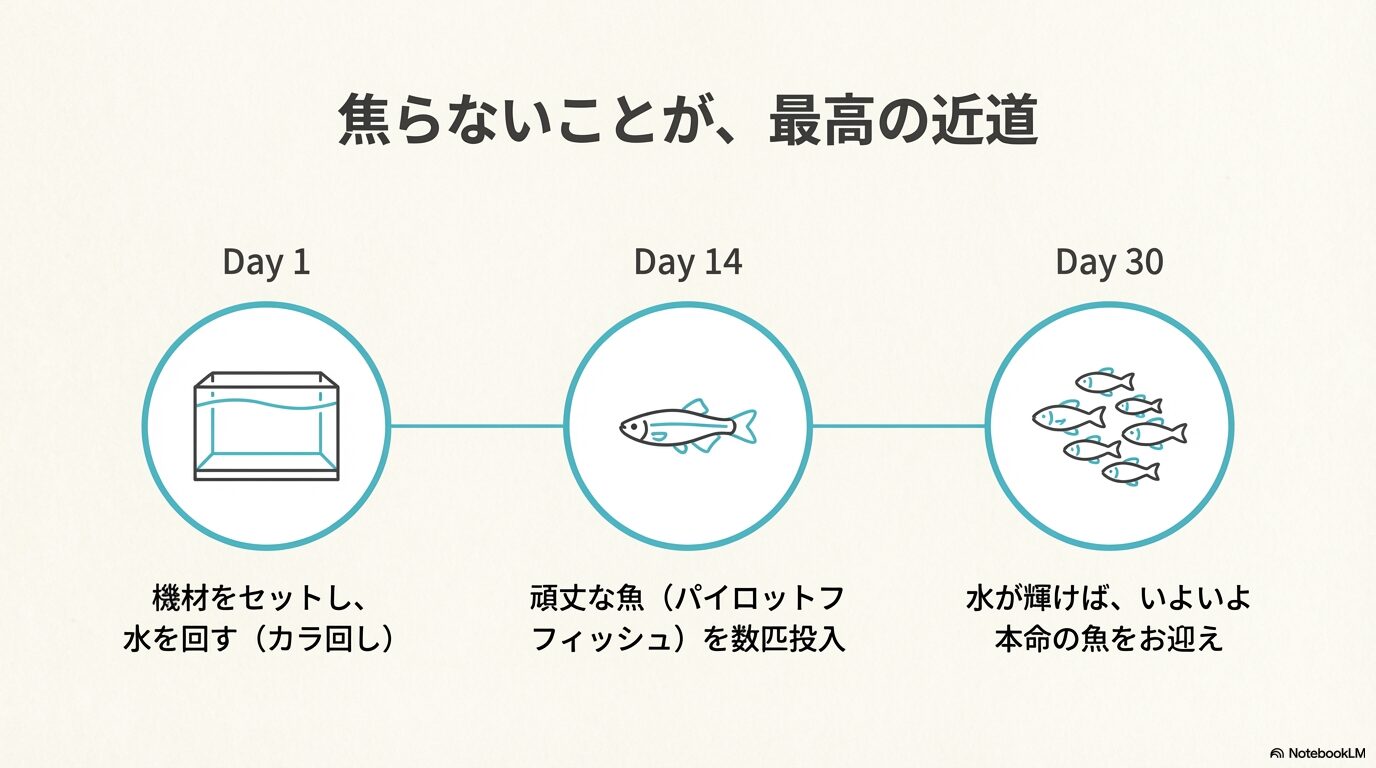

具体的な立ち上げスケジュール

失敗しないための黄金スケジュールは以下の通りです。この期間だけは、どんなに魚を入れたくてもグッと我慢してください。

- Day 1:セッティングと注水

水槽を洗い(洗剤厳禁)、砂を敷き、石や流木を配置します。カルキ(塩素)を抜いた水を静かに注ぎ、フィルターとヒーターの電源を入れます。この段階では、水は透明でも生物学的には「死んだ水」です。 - Day 2〜7:空回し(カラ回し)

生体を入れずに、機材だけを動かし続けます。バクテリアの餌となる「熱帯魚の餌」をひとつまみ、毎日入れてください。市販の「バクテリア添加剤」を入れるのも効果的です。水が白く濁ることがありますが、これはバクテリアが増殖しようとしている合図なので、水換えをせずに見守ります。空回しの具体的なやり方や期間の疑問は、水槽立ち上げ「から回し」やり方と期間、疑問を解説も参考になります。 - Day 10〜14:パイロットフィッシュの導入

水が透明になってきたら、アカヒレなどの極めて丈夫な魚(パイロットフィッシュ)を数匹だけ入れます。彼らの排泄物がバクテリアの本格的な栄養源となり、濾過サイクルを加速させます。この時期、亜硝酸濃度が急上昇する危険なタイミングがあるため、毎日観察し、魚が苦しそうならすぐに1/3程度の水換えを行います。 - Day 30〜:本導入

パイロットフィッシュが元気に過ごし、水が輝くような透明度を保てていれば、バクテリアのコロニーが完成した証拠です。ここでようやく、飼いたかったメインの魚を少しずつお迎えします。

失敗しない水槽立ち上げのタイムライン

一度に増やさないこと

バクテリアの処理能力には限界があります。魚を一度に大量に追加すると、処理が追いつかず水質崩壊(アンモニア中毒)を引き起こします。生体の追加は、1〜2週間おきに数匹ずつ行うのが鉄則です。

CO2不要で育つ丈夫な水草の植え方

初心者におすすめの丈夫な魚と水草

美しい水草レイアウトはアクアリウムの醍醐味ですが、雑誌に載っているような気泡がキラキラとついた水景の多くは、高圧ボンベによる「CO2(二酸化炭素)強制添加」を行っています。初心者がいきなり高価なCO2機器を導入するのはハードルが高いですが、諦める必要はありません。特別な装置がなくても、照明だけでたくましく育つ「陰性水草」や「強健種」を選べば、緑あふれる水景は十分に作れます。

初心者におすすめの「植え方」と下処理

ショップで買ってきた水草を、そのままドボンと水槽に入れてはいけません。以下の手順で適切な処理を行いましょう。

1. 残留農薬と害虫の処理

輸入された水草には、エビを殺してしまう農薬や、スネイル(巻貝)の卵が付着していることがあります。バケツに水を張り、「水草その前に」などの専用処理剤を使って不純物を除去するか、無農薬栽培された「組織培養カップ(寒天培地で育てられたもの)」を購入するのが最も安全です。農薬のリスクと「どれくらい養生すべきか」の目安は、水草の農薬が抜ける期間を徹底調査!エビに安全な水槽を作るで詳しく解説しています。

2. ロックウールの除去

ポット売りの水草は、根が「ロックウール」という綿のような素材で包まれています。これを残したまま植えると根腐れの原因になるため、流水で丁寧に、完全にピンセットなどで取り除いてください。

3. 植栽と活着(かっちゃく)

水草の種類によってセットの仕方が異なります。

- 有茎草(アナカリス、ロタラなど): 茎の下部1〜2cmの葉を取り除き、ピンセットで底砂の奥深くまで斜めに差し込みます。浮いてこないよう、しっかりと植え込みましょう。

- 活着系(アヌビアス、ミクロソリウム): 根を砂に埋めると呼吸できずに腐ってしまいます。これらは流木や石にビニタイや木綿糸で巻き付けるか、石の隙間に挟み込んで固定します。数週間で根が素材に張り付き(活着)、自然な景観を生み出します。移動も簡単なので、掃除がしやすいというメリットもあります。

- 浮草(マツモなど): 根を持たないため、水面に浮かべておくだけでも育ちます。重りをつけて沈めれば、後景草としても活躍します。

| 種類 | 分類 | 特徴・メリット | 配置場所 |

|---|---|---|---|

| アヌビアス・ナナ | 陰性植物 | プラスチックのような硬い葉を持ち、非常に丈夫。光が弱くても枯れにくい。 | 中景・活着 |

| ウィローモス | コケ植物 | 流木に巻き付けることで、古びた大木のような雰囲気を演出できる。稚魚の隠れ家にも最適。 | 活着 |

| スクリューバリスネリア | ロゼット型 | ねじれた長い葉が特徴。CO2なしでもランナー(地下茎)を出してどんどん増える。 | 後景 |

これらの水草は、成長こそゆっくりですが、その分トリミング(剪定)の手間が少なく、忙しい方でも美しい状態を長く維持できるのが魅力です。

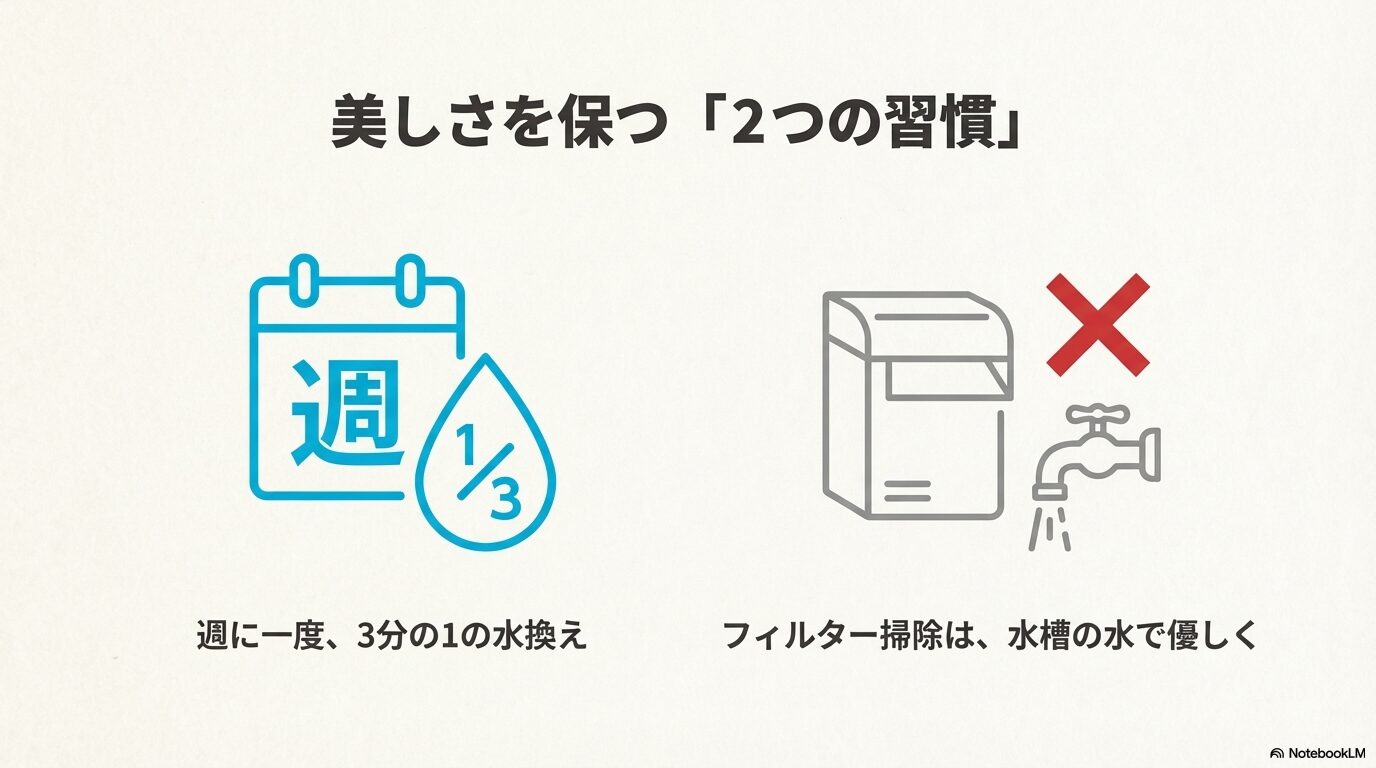

適切な水換えの頻度と水質管理のコツ

アクアリウムにおいて「水換え」は、単なる掃除ではありません。それは閉鎖環境における「化学平衡の維持」という重要な役割を担っています。

先ほど解説したバクテリアの働きによって、アンモニアは最終的に「硝酸塩」という物質に変わります。硝酸塩は毒性が低いものの、水槽内に蓄積し続けると、pHを酸性に傾け、魚の免疫力を下げ、コケの大量発生を招きます。この蓄積した硝酸塩を水槽の外に出す唯一の手段が「水換え」なのです。

基本のルール:週に1回、全水量の1/3

初心者が守るべき黄金比率は、「1週間に1回、水槽の水の3分の1を交換する」ことです。半分や全量を一度に変えてしまうと、水質(pHや水温)が急激に変化し、魚が「pHショック」を起こして死んでしまったり、せっかく定着したバクテリアが流出して環境がリセットされてしまったりします。

プロが行う水換えの4ステップ

- 機材の電源オフ: フィルターやヒーターが空気中に露出して故障するのを防ぐため、必ず電源を切ります。

- ガラス面の掃除と排水: スポンジでガラス面の汚れを落とした後、「プロホース(水作)」などの砂利掃除用クリーナーを使って排水します。この時、砂利の中に溜まったフンや食べ残し(デトリタス)を一緒に吸い出すのがポイントです。

- 新しい水の準備: バケツに水道水を入れ、カルキ抜き(中和剤)を規定量入れます。そして最も重要なのが「水温合わせ」です。給湯器などを使い、水槽の水温と新しい水の温度差をプラスマイナス1℃以内に調整してください。冬場、冷たい水をそのまま注ぐと、魚は簡単に白点病にかかってしまいます。

- 静かに注水: 砂利が舞い上がらないよう、手のひらで受けながら優しく水を注ぎます。最後に機材の電源を入れれば完了です。

フィルター掃除の鉄則

フィルターの濾材(スポンジやリング)が汚れてきたら、水換えの時に吸い出した「飼育水(捨て水)」を使ってバケツの中で軽く揉み洗いします。絶対に水道水で洗ってはいけません。水道水に含まれる塩素(カルキ)が、濾材に住み着いたバクテリアを一瞬で全滅させてしまうからです。

美しさを保つ2つの習慣

コケが発生した時の掃除方法と対策

アクアリウムを続けていると、必ず「コケ(藻類)」との戦いが訪れます。ガラス面がうっすら緑になったり、水草の葉に黒いヒゲのようなものが付いたりすると、初心者は「水質が悪化したのでは?」と落ち込みがちです。しかし、コケが出るということは、逆に言えば「植物が育つ環境がある程度整っている」証拠でもあります。

コケが発生する主な原因は、「光の当てすぎ」と「富栄養化(餌のやりすぎでリンや窒素が余っている)」のバランス崩壊です。薬品を使って除去することもできますが、根本解決にはなりません。まずは以下の「自然の力」を利用した対策を行いましょう。

1. メンテナンスフィッシュ(生物兵器)の投入

コケを好んで食べる生体を導入することで、発生初期のコケをコントロールできます。コケの種類別に「得意な生体」は変わるため、選び方の全体像は失敗しない!水槽コケ取り生体ランキングおすすめ決定版も参考にしてください。

- オトシンクルス: ガラス面や水草の表面に付く柔らかい「茶ゴケ」や「緑ゴケ」を舐め取ってくれます。60cm水槽なら3〜5匹が目安です。

- ヤマトヌマエビ: コケ取り能力は最強クラス。特にアオミドロなどの「糸状のコケ」を強力にツマツマして食べてくれます。ただし、食欲旺盛で柔らかい水草まで食べてしまうことがあるため、様子を見ながら導入しましょう。

- サイアミーズ・フライングフォックス: 多くの魚が食べない厄介な「黒ヒゲゴケ」を食べる貴重な魚です。ただし、成長すると気が荒くなるため注意が必要です。

2. 物理的な除去と環境改善

生物兵器でも手に負えない頑固なコケは、人間の手で除去します。

スクレーパーやメラミンスポンジでガラス面を掃除し、水草についた黒ヒゲゴケは、その葉ごとトリミングしてカットします。

そして、最も効果的な予防策は「照明時間を短くすること」です。もし1日10時間点灯しているなら、8時間に減らしてみてください。また、直射日光が当たっている場合はカーテンで遮光します。光合成の時間を制限することで、コケの勢いを弱めることができます。

アクアリウム初心者は何から始めるかの総括

ここまで、アクアリウムの始め方について、機材の選定から立ち上げ、日々のメンテナンスまで網羅的に解説してきました。最後に、これからアクアリストとなるあなたに、どうしてもお伝えしたいことがあります。

アクアリウムとは、単に魚を飼育することではなく、「小さな地球(生態系)をデザインし、管理すること」です。

「アクアリウム 初心者 何から」と検索してこの記事を読み進めてきたあなたは、もう「何となく始めて失敗する人」ではありません。60cm水槽という安定した器を選び、バクテリアという目に見えないパートナーを育て、週に一度の水換えというリズムを作る。この基本メソッドさえ守れば、あなたの水槽は日増しに輝きを増し、疲れた日常を癒やす最高のインテリアとなるはずです。

- 水槽サイズを決める: 置けるなら60cm規格を優先(難しければ45cmを妥協点に)。

- コア機材はメーカー品で固める: 水槽本体・フィルター・ヒーター・ライトは妥協しない。

- 立ち上げは「待つ」が仕事: Day1セット→Day2〜7空回し→Day10〜14パイロット→Day30〜本導入。

- 生体は一気に入れない: 追加は1〜2週間おきに数匹ずつ。

- 水換えは週1で1/3: 水温差±1℃以内、フィルター濾材は飼育水で揉み洗い。

- コケ対策は光と餌のバランス: 点灯時間は8時間目安、餌は食べ切る量。

よくある質問(Q&A)

Q. 「30日待つ」は本当に必要ですか?もっと早く魚を入れたいです。

A. 「絶対に30日」と決めつける必要はありませんが、初心者ほど目安として守る価値があります。見た目が透明でも、バクテリアのコロニーが育つ前に生体を増やすと、アンモニア・亜硝酸で一気に崩れやすいです。焦りそうな人ほど、まずはパイロットフィッシュで安全運転が正解です。

Q. バクテリア剤は入れたほうがいいですか?

A. 入れれば「近道」になることはありますが、魔法の薬ではありません。大事なのは、フィルターを止めないこと、餌(アンモニア源)を少量入れて回すこと、そして急な水換えでリセットしないことです。バクテリア剤は“補助輪”くらいの位置づけで考えてください。

Q. 水道水はカルキ抜きだけで本当に大丈夫?浄水器の水のほうが安全ですか?

A. 基本はカルキ抜きで問題ありません。むしろ浄水器の種類によっては水質が不安定になったり、ミネラルバランスが変わることがあります。まずは「水道水+カルキ抜き+水温合わせ」を徹底する方が、失敗が少ないです。

Q. 60cm水槽で魚は何匹くらい入れられますか?

A. 魚種やフィルター、レイアウトで大きく変わりますが、初心者は“控えめ”が正義です。例えば小型カラシン(ネオンテトラ等)なら最初は10匹前後から始め、2週間ごとに様子を見て少しずつ増やすのが安全です。「入れられる上限」より「崩れない運用」を優先しましょう。

Q. フィルターの濾材はどれくらいで交換すればいいですか?

A. 「汚れたらすぐ交換」はNGです。濾材はバクテリアの家なので、交換すると水が不安定になります。掃除は水換え時に飼育水で軽く揉み洗い、交換はボロボロになった時や流量が明らかに落ちた時に“半分ずつ”など段階的に行うのが安全です。

そして最後に、一つだけ約束してください。水槽の中で育てた魚や水草は、最後まで責任を持って管理することです。増えすぎたからといって、近くの川や池に放流することは絶対にやめましょう。それは自然の生態系を破壊する行為であり、法律でも厳しく規制されています。

自然界への放出禁止

飼育している魚や水草を絶対に自然の川や池に放流してはいけません。外来種が在来の生態系を脅かす問題が深刻化しています。

(出典:環境省『日本の外来種対策』)

(参考:e-Gov法令検索『特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律』)

焦る必要はありません。水草が根を張り、魚たちが環境に馴染み、水がピカピカに透き通ってくる過程そのものを楽しんでください。あなたの部屋に、世界に一つだけの美しい「小さな地球」が誕生することを心から応援しています。

アクアリウムの楽しみと放流禁止の約束