水槽の茶ゴケは放置で消える?原因とやってはいけない対策を解説

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。水槽を眺めていて、透明だったはずのガラス面や鮮やかな緑色の水草に、茶色いモヤモヤした埃のような汚れがついているのを見つけると、本当にがっかりしてしまいますよね。「せっかくレイアウトを綺麗に作ったのに…」と肩を落とす気持ち、痛いほどよく分かります。

一生懸命スポンジで掃除してもまたすぐに生えてきたり、逆に「放っておけばそのうち消える」という噂を聞いて、掃除すべきか迷ったりすることもあるかもしれません。実は、水槽の茶ゴケを「放置」しても良いのか、それとも「すぐに対策」すべきなのか、その判断は水槽の現在の状態(ステージ)によって大きく変わります。立ち上げ初期なのか、それとも安定してから発生したのかで、取るべき対応が180度異なると言っても過言ではありません。

この記事では、茶ゴケが発生する科学的なメカニズムや、放置した場合の水草への深刻な影響、そしてオトシンクルスなどの生体を活用した効果的な対策まで、私自身の失敗談や経験を交えて詳しくお話ししていきます。

- 立ち上げ初期と安定期での茶ゴケへの対応の違いがわかります

- 茶ゴケを放置することで起こる水草や環境へのリスクを理解できます

- オトシンクルスや貝類など効果的な生物兵器の導入法がわかります

- 掃除や水質管理による茶ゴケの根本的な除去方法を学べます

水槽の茶ゴケを放置して良い場合とダメな場合

アクアリウムをやっていると必ずと言っていいほど直面する「茶ゴケ」。これを見つけたとき、すぐに掃除するべきか、それとも様子を見るべきか迷いますよね。実は、水槽の設置状況や時期によって、その答えは正反対になります。まずは、自分の水槽がどの段階にあるのかを確認していきましょう。

立ち上げ初期はいつ消える?自然消滅の理由

水槽を新しくセットしてから1週間から1ヶ月程度の間、いわゆる「水槽の立ち上げ初期」に発生する茶ゴケに関しては、基本的に「放置(様子見)」しても大丈夫なケースが多いです。(立ち上げ初期の全体像や「から回し」の手順は、水槽立ち上げ「から回し」やり方と期間、疑問を解説で整理しています。)

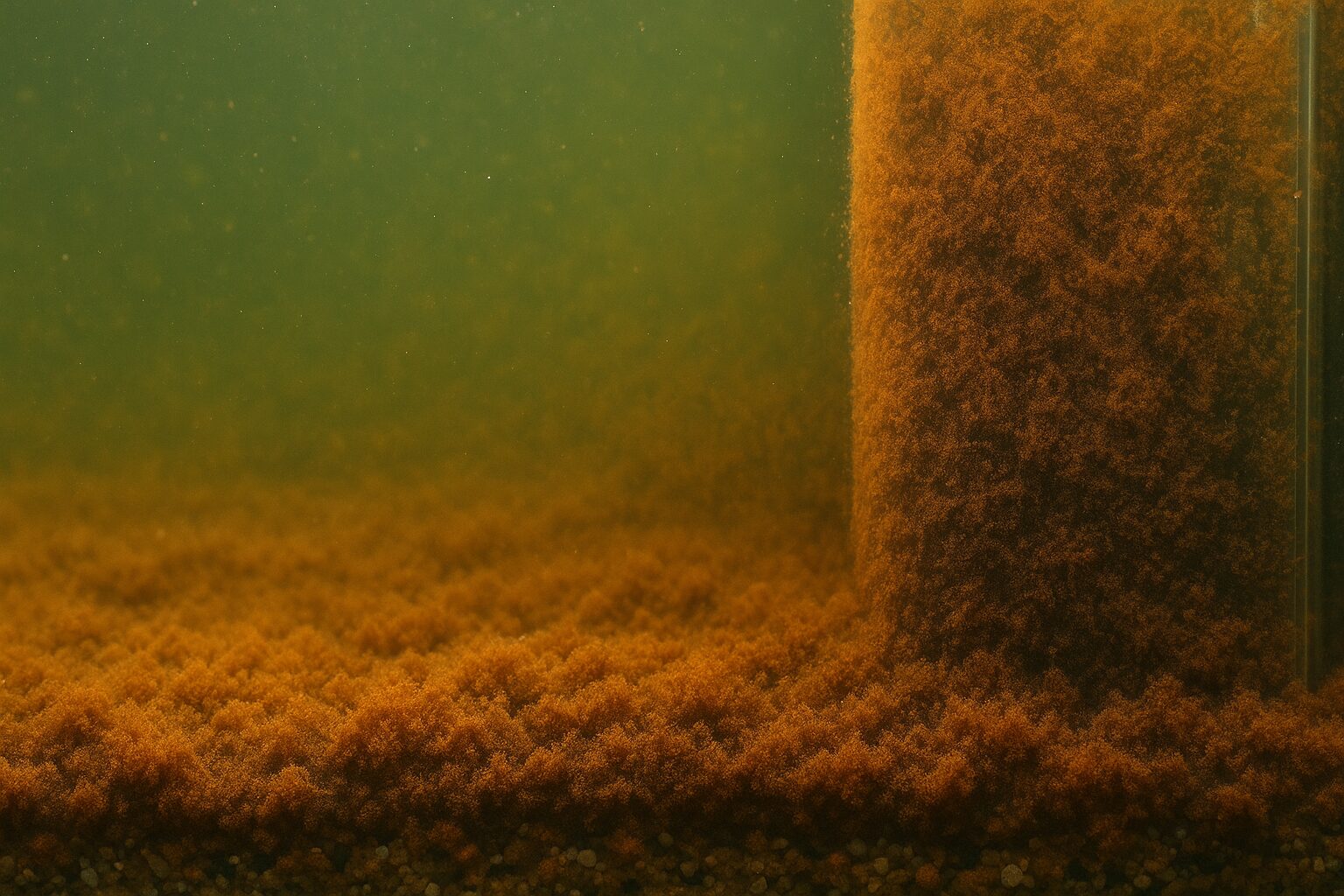

この時期の水槽は、まだろ過フィルターの中に水をきれいにする「ろ過バクテリア」が十分に定着しておらず、生物ろ過のシステムが未完成で、水質が非常に不安定な状態にあります。水中に漂う、生体の排泄物などから出るアンモニアや余分な栄養分を、バクテリアが処理しきれていないんですね。茶ゴケ(正体は珪藻という植物プランクトンの一種)は、この不安定な環境の隙を突いて、余っている栄養を使って一気に増殖します。

「えっ、このまま汚い水槽を我慢するの?見栄えが悪いし嫌だな…」と思われるかもしれませんが、ここは焦らなくて大丈夫です。時間が経ち、ろ過フィルターや底床(砂利)にバクテリアが十分に繁殖し、生物ろ過のサイクルがしっかりと完成して水質が「安定」してくると、茶ゴケは利用できる栄養バランスが変わることで自然と勢いを失い、いつの間にか消えていくことがほとんどだからです。

なお、「今どれくらいバクテリアが定着しているのか?」を見極めたい場合は、プロが教える水槽でのバクテリア確認方法!立ち上げ完了の目印も参考になります。

所長のポイント

初期の茶ゴケは「バクテリアが増えている途中ですよ」「水槽が育っていますよ」というサインでもあります。生物ろ過が確立するまでの通過儀礼だと思って、あわてて薬剤などを使わず、少し気長に待ってみるのが正解かなと思います。

安定期に発生する茶ゴケの原因と危険信号

一方で、絶対に放置してはいけないのが、水槽を立ち上げて数ヶ月以上経過した「安定期」に発生する茶ゴケです。一度は水がピカピカで綺麗だった水槽に、ある日突然茶ゴケが復活したり、掃除しても掃除してもすぐに再発したりする場合は要注意です。

これは、一度確立されていたはずの水槽内の生態系バランスが崩れたことを示す明確な危険信号(SOSサイン)です。

考えられる原因はいくつかあります。

- ろ過不足:フィルターの掃除をしすぎてバクテリアを洗い流してしまった、あるいは逆に目詰まりして機能していない。

- 富栄養化:可愛いからといって餌をやりすぎて水が汚れている、または水換えの頻度が不足している。

- 過密飼育:魚を増やしすぎて、ろ過能力の限界を超えてしまっている。

所長の独自分析:再発の「出方」で原因を絞り込めます

同じ茶ゴケでも、戻り方にはクセがあります。原因探しで迷ったら、まずは再発パターンを観察してみてください。

・掃除しても翌日〜数日でうっすら復活する:底に汚れが残っている/餌・フンの蓄積(富栄養化)を疑います。

・フィルターを洗った直後から急に増えた:バクテリアを落としすぎた可能性が高いので、過度な洗浄をやめて様子見+水換えで立て直します。

・水換えを頑張るほど減らない(むしろ戻りが早い):水道水のケイ酸塩由来の“餌補給”が起きているケースがあります。

・照明時間を伸ばした/日当たりが良くなった時期と一致する:光の条件変化が引き金のことも。タイマー管理に戻すだけで改善する場合があります。

「何を変えたか」を1つずつ検証すると、最短で当たりに辿り着けますよ。

このサインを無視して「そのうち消えるだろう」と放置すると、コケだけでなく、水質の悪化によるお魚の病気(尾ぐされ病や松かさ病など)といった、より深刻なトラブルにつながる可能性が高いので、原因を特定してすぐに対策が必要です。

放置すると水草が枯れる?具体的な被害

「見た目が茶色くて悪いだけなら、掃除が面倒だし少しくらい放っておこうかな」と考える方もいるかもしれませんが、茶ゴケの放置は、特に水草水槽においては致命傷になりかねません。

茶ゴケは付着する力が弱いとはいえ、放置すると水草の葉の表面を茶色い絨毯のように覆い尽くしてしまいます。水草は葉の表面でライトの光を受けて光合成をしているので、コケにべったりと覆われると光が遮断され、窒息および栄養失調状態になってしまうんです。

こうなると水草は成長が止まり、葉が黄色くなって溶け始め、最悪の場合は枯れてしまいます。そして、枯れた水草が水中で腐ることで水がさらに汚れ、今度はもっと厄介な「黒ヒゲゴケ」や、悪臭を放つ「藍藻(シアノバクテリア)」などを呼び寄せるという、典型的な「負のスパイラル(コケ地獄)」に陥ってしまうこともあります。(黒ヒゲゴケの駆除と再発防止は、水槽の黒い苔に終止符を。プロが実践する最強の駆除と対策まとめで詳しく解説しています。)水草を守るためにも、早めの対処が肝心です。

珪藻と他のコケの見分け方と特徴

対策を間違えないためには、そのコケが本当に「茶ゴケ(珪藻)」なのかを見極めることが大切です。アクアリウムには色々なコケが出ますが、それぞれ発生原因も対策も全く違うからです。

ちなみに、私たちが普段「茶ゴケ」と呼んでいるものの正体は「珪藻(けいそう)」と呼ばれる藻類です。実はこの珪藻、非常に種類が多く、ジェックス株式会社と琵琶湖博物館の共同研究によると、室内のメダカ飼育容器50本を調査しただけで、なんと25属62種もの珪藻が確認されたそうです。これほど多様な種類が私たちの水槽内に潜んでいるとは驚きですよね。

(出典:ジェックス株式会社『世界初、室内メダカ飼育容器に出現する珪藻を網羅的に調べた論文を発表』)

自分の水槽のコケがどれに当てはまるか、以下の表でチェックしてみましょう。

| 通称 | 見た目・特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 茶ゴケ(珪藻) | 茶色い粉状。触るとヌルッとして簡単に取れる。 | 立ち上げ初期、水質不安定、ケイ酸塩 |

| 緑色のコケ | 糸状や斑点状。緑色で少し硬い場合も。 | 光の当てすぎ、富栄養化(窒素過多) |

| 黒ヒゲゴケ | 黒い筆のようなフサフサ。非常に硬く取れない。 | 水流が強い、古い水、リン酸過多 |

| 藍藻 | ドロっとした濃い緑色。独特のカビ臭さがある。 | 水質悪化、止水域、汚れの蓄積 |

茶ゴケの最大の特徴は、「スポンジなどでこすると簡単に落ちる」「舞い上がりやすい」という点です。もし爪でカリカリ強くこすらないと取れないようなら、それは「斑点状藻(スポットゴケ)」など別のコケである可能性が高いので、アプローチを変える必要がありますね。

水槽の茶ゴケを放置せずに除去する根本対策

ここからは、実際に茶ゴケが発生してしまった場合の具体的な対処法を解説していきます。「物理的な掃除」「生体の力」「水質管理」の3つを上手に組み合わせるのが、一番の近道ですよ。

メラミンスポンジ等を使った正しい掃除手順

茶ゴケは柔らかいので、メラミンスポンジ(いわゆる激落ちくんなど)やスクレーパーで軽くこするだけで、驚くほど簡単に落とせます。でも、ここで多くの初心者の方がやってしまう失敗があります。それは「こすって落としただけで満足して終わりにすること」です。

水中で茶ゴケをこすると、茶色い粉のようなモヤが水槽内に舞い上がりますよね。これをそのままにしておくと、やがて水槽の底に溜まり、分解されてまたすぐにコケの栄養分になってしまいます。つまり、自分で再発の原因を水槽中にばら撒いているようなものなんです。

【失敗例と教訓】所長が「こすって終わり」で逆に増やした話

恥ずかしい話ですが、私も昔は「とにかくガラスが綺麗ならOK」と思って、メラミンスポンジで徹底的にこすって、満足してその日は終了……ということをやっていました。すると翌日、底床に落ちた茶色いカスが舞い上がって水がうっすら濁り、数日後にはガラス面にまた茶ゴケが復活。見た目は一瞬ピカピカなのに、結果的に“コケの餌”を水槽内に残していたんですね。

この失敗から学んだのは、「落とす」より「外に出す」のが本質だということです。掃除は必ず水換えとセット、そして底に溜まる前に吸い出す。この一手間で、再発スピードが本当に変わります。

- まず吸い出す:スポンジでこする前に、プロホースなどのクリーナーポンプを使って、ガラス面や底床の表面にある茶ゴケを、できるだけ「そのまま」吸い出します。

- こすり落とす:残ったコケをメラミンスポンジなどでこすり落とします。

- 仕上げの吸い出し:水中に舞った汚れや底に落ちたカスを、水換え(全水量の3分の1程度)とセットで一気に吸い出します。

必ず「水換え」とセットで掃除を行うこと。そして「コケの粒子を水槽の外に出す」という意識を持つこと。これが茶ゴケを減らすための一番のコツです。

あわせて、底に溜まる汚れそのものを減らしたい方は、失敗しない水槽の底砂掃除のやり方!頻度と注意点を徹底解説を参考に、やりすぎにならない範囲で底砂掃除を取り入れてみてください。

茶ゴケを食べるオトシンクルスの導入と餌

私たち人間が毎日水槽にへばりついて掃除をするのは大変ですが、代わりに24時間文句も言わず働いてくれる頼もしいパートナーがいます。それが「オトシンクルス」です。彼らは茶ゴケが大好物で、その能力はまさに「特効薬」と言ってもいいレベルです。

30cmくらいの小型水槽なら2〜3匹入れるだけで、1週間もしないうちにあっという間に茶ゴケを食べ尽くしてピカピカにしてくれることもあります。特に、人間の手では掃除しにくい水草の葉の表面や、流木の凹凸なども、その吸盤状の口で舐め取るようにきれいにしてくれるので、本当に助かります。

オトシンクルス導入において最も注意すべきなのが「餓死」です。彼らは茶ゴケに対しては最強ですが、その他のコケ(緑色の硬いコケや黒ヒゲゴケなど)はほとんど食べません。そのため、水槽内の茶ゴケがなくなると、途端に食べるものがなくなって餓死してしまうことが非常によくあります。

水槽が綺麗になったら、プレコ用の植物性タブレットフードや、茹でたほうれん草、輪切りのキュウリなどを与えて、しっかり餌付けをしてあげてくださいね。これが長期飼育の鍵です。

【失敗例と教訓】“働き者”を迎える前に、餌の出口を用意しておく

オトシンクルスは本当に優秀なんですが、所長も昔「コケが無くなった=成功!」と喜びすぎて、餌の準備が後手に回ったことがあります。結果、数日で食べるものがなくなり、痩せてしまった個体が出てしまいました。コケ取り生体は“導入した瞬間がゴール”じゃなくて、「コケが無くなった後のご飯」が本番です。

最初から植物性タブレットなどを常備しておくこと、そして導入直後から少量でも人工飼料に慣らすこと。これだけで失敗確率がグッと下がります。

また、もし見た目(地味さ)を気にしないのであれば、近縁種の「オトシンネグロ」という種類の方が、丈夫で人工飼料にも餌付きやすく、繁殖も狙えるので、個人的にはこちらもお勧めです。

ヤマトヌマエビや石巻貝など貝類の効果

オトシンクルス以外にも、優秀なコケ取り生体はいます。それぞれの得意分野を理解して導入しましょう。

ヤマトヌマエビ

非常に食欲旺盛で、茶ゴケだけでなく、厄介なアオミドロなどの「糸状のコケ」もバリバリ食べてくれる万能選手です。頼りになりますが、力が強いため、植えたばかりの水草を引き抜いてしまったり、水槽から飛び出したりする事故も多いので注意が必要です。

石巻貝・フネアマガイ

石巻貝やフネアマガイなどの貝類も非常に効果的です。特にフネアマガイの吸着力とコケ取り能力は強力で、ガラス面のコケを削ぎ落とすブルドーザーのような活躍を見せます。ただし、一度ひっくり返ると自力で起き上がれないことがある点や、ガラス面に白い粒状の卵(淡水では孵化しません)を産み付けることがあり、景観を気にする方は注意が必要です。

こけ取り生体ランキングはこちらの記事で↓

水道水に含まれるケイ酸塩を除去する方法

「水換えも掃除も頑張っているし、餌も減らした。なのに茶ゴケだけが一向になくならない!」

そんな時は、あなたが使っている「水道水」そのものに原因があるかもしれません。

具体的には、水道水に含まれる「ケイ酸塩(シリカ)」という成分です。実は、茶ゴケ(珪藻)は自分の殻を作るためにこのケイ酸塩を必須栄養素としています。日本の水道水、特に地下水を水源に含んでいる地域などではこのケイ酸塩が多く含まれていることがあり、良かれと思って水換えをすればするほど、茶ゴケに「餌」を与えてしまっているという皮肉な状況(パラドックス)に陥ることがあるんです。(出典:国土交通省 東北地方整備局『ゆたかな海の生態系を支える 河川システムの研究(成果)』)

これを解決するには、外部フィルターなどのろ過槽の中に「ケイ酸塩除去剤(吸着ろ材)」を入れるのが最も効果的かつ根本的な解決策です。各メーカーから「シリケートリムーバー」等の名称で販売されています。これを導入して化学的に栄養を断つことで、しつこい茶ゴケの増殖をピタリと止めることができます。

所長の独自考察:ケイ酸塩対策は「最後の一手」にすると失敗しにくい

ケイ酸塩除去剤は強力ですが、闇雲に入れると「原因が別だったのに、ろ材だけ増えてコストが上がった」という遠回りになりがちです。所長のおすすめは、

①まずは掃除+水換えで“コケ粒子を外に出す”(物理)

②次に餌・照明・過密を整えて“汚れの供給を減らす”(環境)

③それでも水換えで戻りが早い/減り方が鈍いなら、ケイ酸塩(シリカ)由来を疑って吸着ろ材で断つ(化学)

この順番にすると、対策が“当たった理由”が分かりやすく、再発予防も楽になりますよ。

照明時間や餌を見直して再発を予防する

特別なアイテムを使う前に、基本的な環境の見直しも忘れずに行いましょう。意外と見落としがちな基本が、実は一番大切だったりします。

- 照明時間:長すぎませんか?水草には光が必要ですが、1日8時間程度あれば十分です。それ以上はコケの栄養になるだけなので、照明用タイマーを使って規則正しく管理するのがベストです。

- 光の強さ:直射日光が当たっていませんか?窓際などに水槽を置いている場合、レースのカーテンで遮光するだけでも劇的にコケが減ることがあります。

- 餌の量:「お魚が可愛くてつい…」とあげすぎていませんか?数分(2〜3分)で完全に食べきれる量が適量です。底に沈んで残った餌は、コケにとって最高の栄養源(肥料)になってしまいます。

これらの基本的なバランスを整えることが、茶ゴケだけでなく、全てのコケ予防の基本になります。

よくある質問(Q&A)

- Q. 茶ゴケが出たら、水質が「悪い」証拠ですか?

- A. 立ち上げ初期の茶ゴケは「水質が不安定な途中経過」で、必ずしも“悪いこと”ではありません。ただし、安定期に突然出る・何度も再発する場合は、ろ過の崩れや富栄養化などのサインになりやすいので、放置せず原因を探した方が安全です。

- Q. 茶ゴケ掃除は毎日やった方がいいですか?

- A. 毎日ゴシゴシはおすすめしません。理由は2つで、①舞い上がった粒子が残ると結局栄養になる、②掃除のたびに環境が変わって水槽が落ち着きにくいからです。所長的には「水換え日にまとめて、吸い出しまでやる」が一番効率が良いです。

- Q. オトシンクルスは何匹入れればいいですか?

- A. 水槽サイズや同居魚にもよりますが、まずは“少数から”が鉄則です。入れすぎると茶ゴケが消えた後に餌が足りず、餓死リスクが上がります。導入するなら、植物性タブレットなどの代替餌を最初から用意して、食べているか観察しながら調整してください。

- Q. ケイ酸塩除去剤は入れっぱなしで大丈夫ですか?

- A. 多くの吸着ろ材は“吸い切ったら効果が落ちる”タイプなので、入れっぱなし=永遠に効く、ではありません。まずは原因に当たっているか(再発スピードが落ちたか)を見て、必要に応じて交換・休止を判断するのが安全です。水槽の状態が落ち着いたら、物理掃除と基本管理で維持できるケースも多いです。

実行チェックリスト

- 水槽が立ち上げ1ヶ月以内か確認する(初期なら薬剤で急いで潰さず、様子見も選択肢)

- 安定期なら、直近1〜2週間の変更点をメモする(餌量/魚の追加/フィルター掃除/照明時間/置き場所・日当たり/水源)

- 掃除は「吸い出す→こする→水換えで回収」の流れで、粒子を水槽の外へ出す

- 餌は2〜3分で食べ切る量に調整し、沈んだ残餌は回収する

- 照明は目安1日8時間、直射日光は遮光して“光の暴走”を止める

- コケ取り生体は少数導入+餌の用意(オトシンクルスは特に“コケが消えた後”まで計画する)

- 水換えで戻りが早い/減りが鈍い場合は、ケイ酸塩(シリカ)由来を疑って吸着ろ材を検討する

- 対策は一度に全部やらず、1つずつ変えて再発スピードを観察する(原因特定が早くなります)

結論:水槽の茶ゴケは放置せず適切な管理を

今回は水槽の茶ゴケについて、その正体から対策まで詳しく解説してきました。立ち上げ初期なら「放置(様子見)」でもOKですが、それ以外の時期であれば、それは水槽からの「環境がおかしいよ!」というSOSサインです。

茶ゴケは見た目が悪いだけでなく、大切な水草を枯らせたり、水質悪化の引き金になったりします。メラミンスポンジでの丁寧な物理的除去、オトシンクルスなどの生物兵器の活用、そして必要に応じてケイ酸塩除去剤などを上手に組み合わせて対策していきましょう。

コケのない透明でクリアな水槽は、見ているだけで心が癒やされますし、何よりお魚や水草が一番気持ちよさそうにしています。ぜひ、今回の記事を参考にして、快適なアクアリウムライフを取り戻してくださいね。

※本記事で紹介した対策は一般的な例であり、全ての水槽環境での効果を完全保証するものではありません。薬剤や生体の導入は、ご自身の水槽状況に合わせて慎重に行ってください。