水槽バクテリア入れすぎは大丈夫?魚への影響や白濁りの対処法を解説

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。水槽を立ち上げたばかりの時って、早く環境を整えたくてついついバクテリア剤を多めに使いたくなりますよね。でも、ふと水槽バクテリア入れすぎたかもと不安になり、それが原因で魚が死ぬのではないか、あるいは今起きている白濁りが過剰投与のせいではないかと検索された方も多いはずです。実は、多くのアクアリストが通る道なのですが、結論から言うとそこまで心配しすぎる必要はありません。この記事では、バクテリアを入れすぎた時の本当のリスクやアンモニアとの関係、そして水換えのタイミングなど、私の経験を交えて分かりやすくお伝えしますね。

- 市販のバクテリア剤による直接的な毒性の有無

- 過剰添加によって引き起こされる酸欠のリスクと対策

- 立ち上げ初期に発生する白濁りの本当の原因と解消法

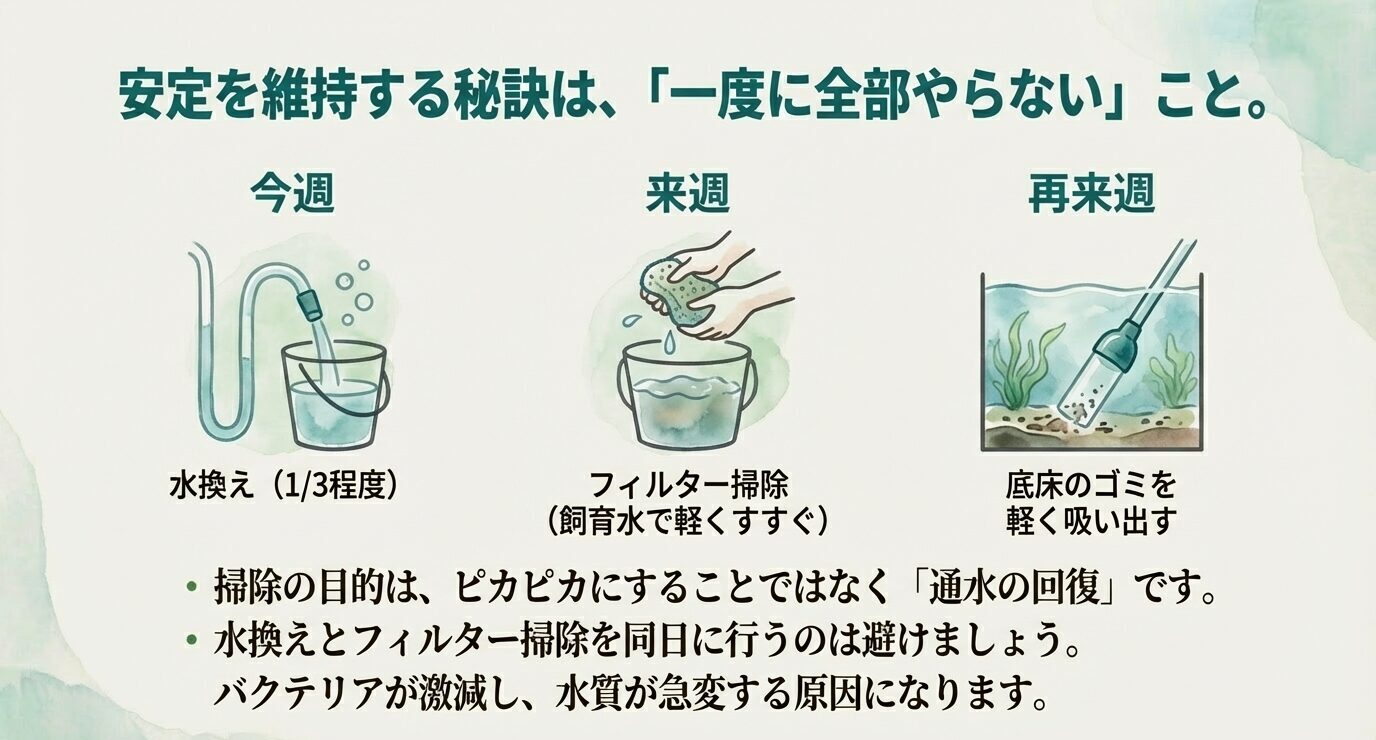

- バクテリア環境を壊さないための適切なメンテナンス方法

水槽バクテリア入れすぎが魚に与える影響と安全性

バクテリア剤を規定量より多く入れてしまった時、真っ先に心配になるのが生体へのダメージですよね。まずは、過剰添加が実際にどのような影響を及ぼすのか、そのメカニズムを見ていきましょう。

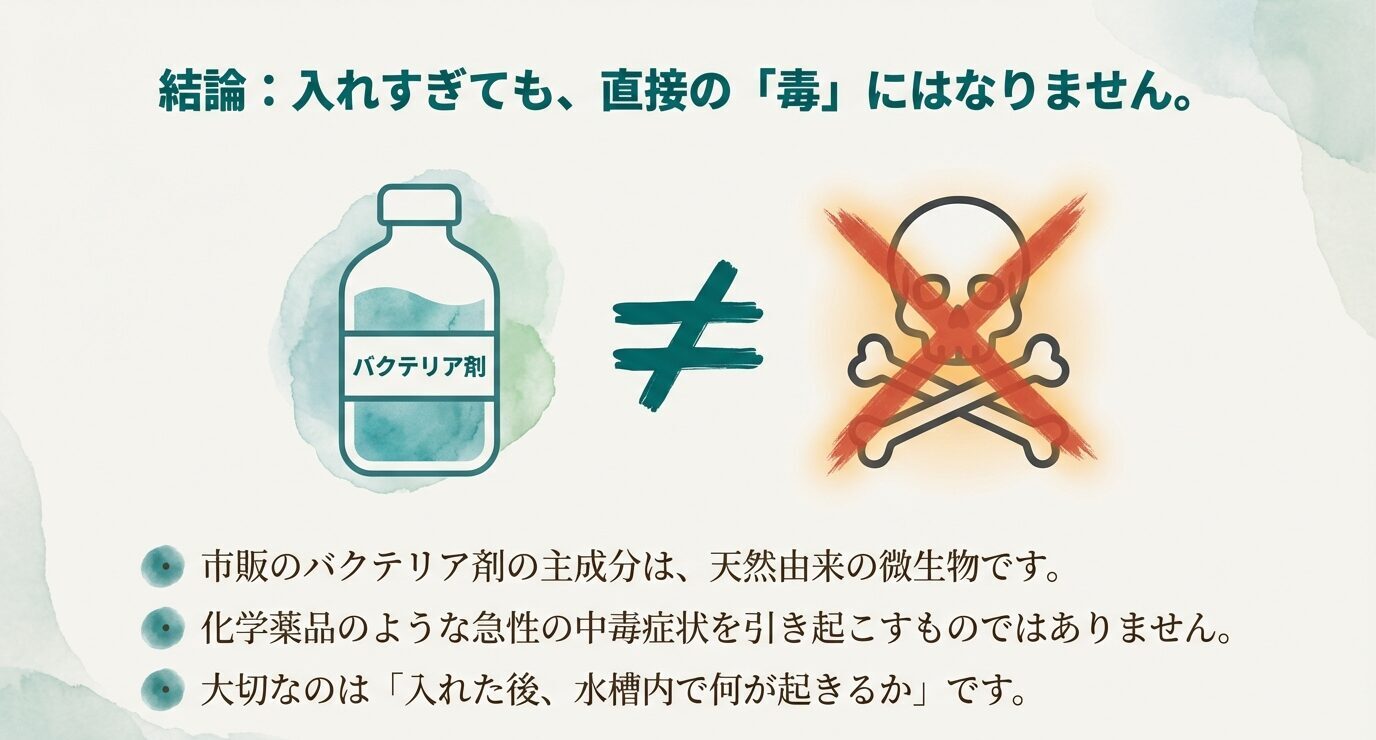

過剰投入で死ぬ?バクテリア剤の毒性と生体への影響

結論から言うと、市販されている主要なバクテリア剤を多少入れすぎたとしても、それが直接的な毒となって魚が死ぬことはまずありません。バクテリア剤の多くは天然由来の微生物を主成分としており、化学薬品のような急性の中毒症状を引き起こす性質ではないからです。ここで大事なのは「ボトルの中身が毒かどうか」よりも、「入れた後に水槽内で何が起きるか」を理解することなんですよね。

“毒性”でなく“環境変化”が問題になりやすい

アクアリウムで怖いのは、たいてい“成分そのもの”ではなく、閉鎖環境ゆえの連鎖反応です。たとえば、投入した菌が増殖するときに酸素を消費したり、定着できなかった菌が死滅して有機物(ゴミ)になったり、ろ過バランスが一時的に崩れて白濁りが強まったり。こういう「間接的な負荷」が魚のストレスになり得ます。なので「入れすぎ=即死」ではないけど、「入れすぎをきっかけに別の条件が悪化するとしんどい」ってイメージが近いかなと思います。

私たちがよく使う「サイクル」や「PSB」などは、自然界に存在する菌を濃縮したものです。これらは生体に対して安全性が高く、規定量の2〜3倍程度であれば、水質が急変して崩壊するといった事態にはなりにくいので安心してくださいね。

“入れすぎ”が不安なときに見るべき観察ポイント

不安を解消するには、体感ではなく「観察で判断」がおすすめです。私が見るのは、

- ①魚の呼吸(エラの動きが速い・水面付近で口を開ける)、

- ②泳ぎ(底でじっとする・ふらつく)、

- ③水のにおい(生臭さや腐敗臭)、

- ④水面の状態(油膜・泡が消えない)、

このあたり。ここで異常がなければ、バクテリア剤を少し多めに入れてしまった程度では、だいたい大丈夫です。逆に、魚の様子に明確な変化があるなら、原因は“菌の量”だけじゃなく、酸欠やアンモニア、餌の量、掃除のタイミングなど複合要因の可能性が高いです。

「不安=すぐ水換え」になりがちですが、闇雲な大換水は別のリスクもあります。慌てる前に“観察→原因の切り分け”を挟むだけで、失敗がかなり減りますよ。

ここは、所長もやらかした話を1つ。昔、立ち上げたての水槽で「早く回したい!」が先行して、バクテリア剤を規定量より結構多めに入れたことがありました。その日はたまたま暑くて水温も高め、しかも夜にフタをピッタリ閉めた状態。すると翌朝、魚が水面でパクパク(鼻上げ)していて、焦って全換水+フィルターもまとめて掃除をしてしまったんです。

結果どうなったかというと、魚は酸欠は落ち着いたのに、その後は水がまた白濁り→落ち着いたと思ったら再白濁り…を繰り返して、安定まで余計に時間がかかりました。たぶん「酸欠」と「サイクルを自分でリセット」が同時に起きたんですよね。

この失敗から学んだ教訓はシンプルで、

- 鼻上げを見たら、最優先は換水じゃなく酸素(エア+水面揺らしでまず呼吸を落ち着かせる)

- 換水するにしても、いきなり全換水じゃなく少量の分割換水で十分なことが多い

- そして一番大事なのが、水換えとフィルター掃除を同日にやらない(やるほど安定が遠のく)

「入れすぎたかも…」の不安って、だいたい“焦って動きすぎる”方がダメージになりやすいです。なので、まずは酸素と観察。ここを挟むだけで、リカバリーの成功率はかなり上がりますよ。

つまり、バクテリア剤の過剰投入そのものより、入れた後の水槽の“呼吸”を整えてあげることが重要です。次の見出しで、実際に起こりやすいリスク(酸欠)をもう少し具体的に掘りますね。

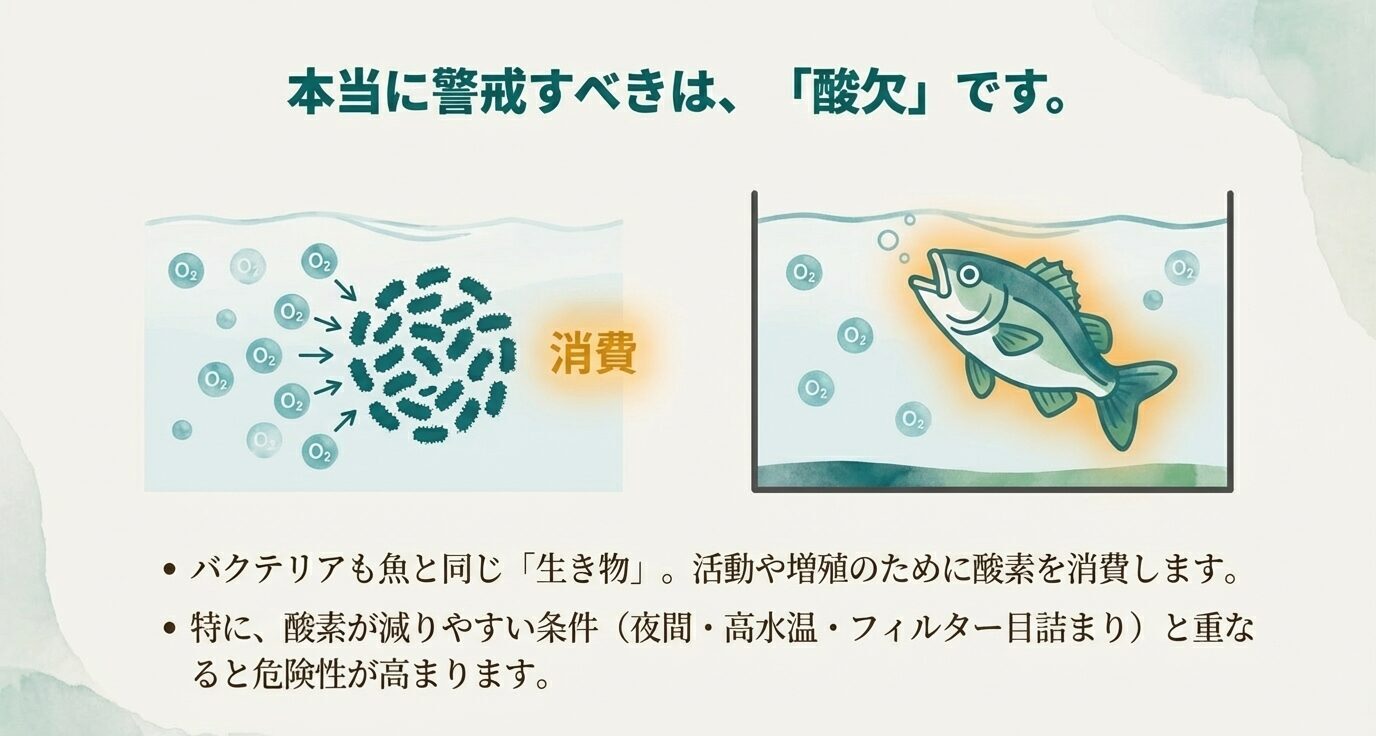

酸欠による鼻上げに注意!呼吸による酸素消費のリスク

バクテリアを大量に投入した際に、最も警戒すべき実質的なリスクは「酸素欠乏(酸欠)」です。意外と忘れがちなのですが、バクテリアも私たちや魚と同じ「生き物」であり、活動や増殖のために酸素を消費します。特に好気性バクテリア(酸素を好む菌)をドバっと入れてしまうと、水中の溶存酸素を一気に奪い合ってしまう形になります。その結果、魚が水面でパクパクする「鼻上げ」行動を見せることがあります。

酸欠が起きる“タイミング”がポイント

酸欠って、ずっとじわじわというより「ある瞬間に一気に」きやすいです。たとえば、夜間(照明OFFで水草が呼吸モードになる)、気温・水温が高い日(温度が上がるほど水中に溶ける酸素が減る)(出典:米国地質調査所(USGS)『Dissolved Oxygen and Water』)、フィルター目詰まりで水流が落ちた日、ここに「バクテリア剤を多めに投入」が重なると、鼻上げが出やすいです。つまり、入れすぎ単体ではなく、酸素が減りやすい条件とセットになったときに表面化します。

バクテリアを多めに入れた時は、いつもより強めにエアレーション(ぶくぶく)をしてあげてください。酸素さえ十分に供給されていれば、バクテリアの活動によるトラブルの大半は防ぐことができますよ。

「鼻上げ=すぐ全換水」より先にやること

鼻上げが出たら、まずは落ち着いて“酸素供給の最大化”を優先してください。私なら、

- ①エアレーションを増やす(エアストーン追加・吐出口を水面に向ける)、

- ②フタを少し開けてガス交換を増やす、

- ③フィルター流量が落ちていないか確認、

- ④餌を止める(分解負荷を下げる)、

この順番です。ここで呼吸が落ち着くなら、原因はかなり酸素寄りです。逆に改善しないなら、アンモニアや亜硝酸など水質の可能性も上がるので、水質測定と部分換水を検討します。

酸素って「水面が揺れているか」「泡が出ているか」だけで判断しづらいんですよね。魚が“口で教えてくれる”ので、呼吸の変化は最重要サインとして見てあげてください。

ちなみに、硝化のような微生物反応でも溶存酸素が重要条件として扱われます。公的資料でも硝化工程で一定以上の溶存酸素濃度を維持する必要が示されています(出典:環境省『第 3 章 生物学的脱窒素処理技術・システム』)。水槽は工学設備ほど厳密じゃないですが、「酸素が不足すると微生物側も回らないし、魚もしんどい」という方向性は同じです。

硝化〜脱窒(窒素サイクル)の全体像を整理したい場合は、硝化と脱窒をわかりやすく解説!水換え激減、理想の水質を作る方法も参考になります。

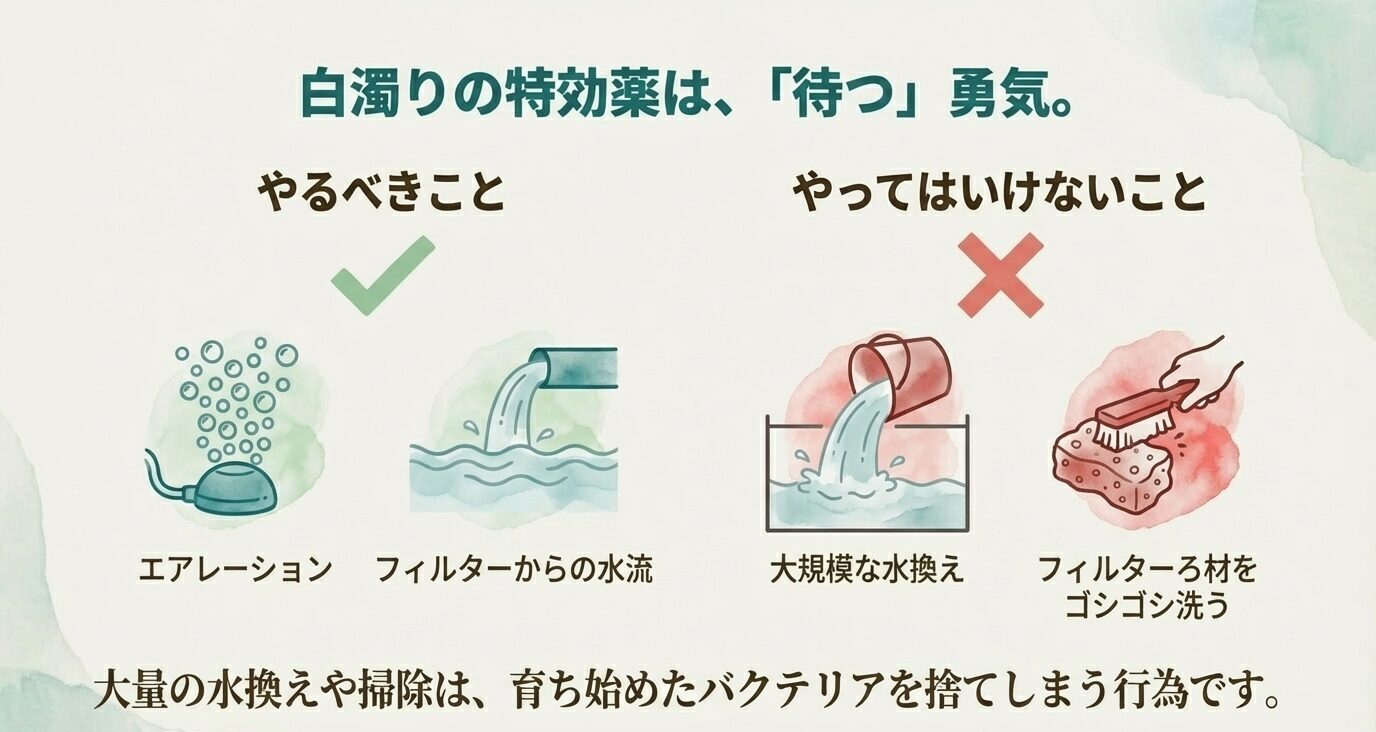

白濁りの原因は入れすぎではなくバクテリアの未定着

「バクテリアを入れすぎたから水が白く濁った!」と焦る方が多いのですが、実はこれ、ちょっとした勘違いであることが多いんです。水が白く濁るのは、投入したバクテリアが水中で浮遊している状態、あるいはバクテリアがまだフィルターのろ材に定着しきれていない証拠なんです。立ち上げ初期の水槽は、バクテリアが住み着くための「バイオフィルム」という膜がろ材にできていません。そのため、いくら投入しても行き場を失った菌たちが水中を漂い、それが光を反射して白く見えるわけですね。これは「入れすぎによる汚染」ではなく、むしろ生態系が出来上がるまでの「準備期間」と捉えるのが正解です。

白濁りには“種類”がある(ここを見分けるとラク)

白濁りってひとことで言っても、原因が1つとは限りません。私の感覚だと大きく3パターンあります。①投入直後の“物理的な濁り”(製品の液色・微粒子・菌の塊が舞う)、②定着前の“菌の浮遊”(数日〜1週間で変化が出やすい)、③有機物過多の“バクテリアブルーム”(餌や汚れが多く、分解系の菌が増えすぎて水がミルキーに見える)。このうち、入れすぎと結びつきやすいのは①と②ですが、どちらも「定着できる場所(ろ材・底床)が整えば落ち着く」ことが多いです。

“未定着”を前提に、やるべきことはシンプル

未定着の段階でやるべきことは、結局「定着しやすい条件を作る」に尽きます。具体的には、①水流(ろ材に水が通る)、②酸素(好気性菌が働く)、③急変させない(大換水・大掃除を避ける)、この3つです。逆に、やりがちなNGは「濁った→ろ材を洗う」「濁った→水を全部換える」。これをやると“定着の土台”が崩れて、濁りが長引くケースが増えます。焦る気持ちはめちゃくちゃ分かるんですが、白濁りは“安定に向かう途中経過”のことが多いので、まずは数日単位で様子を見てOKです。

PSBやバチルス菌の特性と過剰添加によるデメリット

一口にバクテリア剤と言っても、メダカ飼育で人気の「PSB(光合成細菌)」や、汚れを分解する「バチルス菌」など、種類によって特性が違います。例えばPSBは、稚魚の餌にもなるほど安全性が高いことで知られています。私もメダカの容器には結構適当な量を入れたりしますが、それで魚が調子を崩したことはありません。

PSBは“万能の硝化菌”ではない(役割を誤解しない)

ここ、けっこう重要なんですが、PSBは「入れればアンモニアが全部解決!」みたいな存在ではないです。PSBは光条件や環境で働き方が変わるし、どちらかというと“水の調子を整える補助役”として見たほうが失敗しにくいかなと思います。もちろん、飼育環境によっては良い方向に働くこともありますが、硝化サイクルの主役(アンモニア→亜硝酸→硝酸)と同じ扱いにすると、期待値がズレて不安が増えやすいです。

バチルス菌(納豆菌の仲間)は非常に強力な分解能力を持っていますが、その分酸素をたくさん欲しがります。また、定着できなかったバクテリアが大量に死滅すると、それがゴミ(有機物)となって逆に水を汚す原因になることもあります。何事もほどほどが一番、ということですね。

過剰添加で起きやすい“地味なデメリット”

PSBやバチルス菌の過剰添加で起きやすいのは、派手な毒性ではなく「管理の手間が増える系」です。たとえば、PSBは水が黄〜茶っぽく見えることがあって、見た目で不安になりやすい。バチルス系は有機物を分解する過程でバクテリアブルームが起き、水が白っぽくなりやすい。さらに、増殖と死滅が繰り返されると、フィルターや底床に“細かいモヤ”が溜まり、掃除したくなる衝動が出ます。ここで掃除しすぎると安定が遠のくので、結果的に悪循環になりがちなんですよね。

| 種類 | 得意な方向性 | 入れすぎで起きやすいこと | 対策のコツ |

|---|---|---|---|

| PSB(光合成細菌) | 補助的に“調子を整える” | 水色の変化・濁りの不安が出やすい | 少量から・目的を決めて使う |

| バチルス菌系 | 有機物分解(汚れの分解) | 酸素消費増・白濁り・泡立ち | エアレーション強化・餌を控える |

| 硝化系(一般的な定着菌) | アンモニア〜硝酸のサイクル | 未定着なら白濁り(浮遊) | 水流と定着面(ろ材)を整える |

こんな感じで、菌ごとに「起こりやすい現象」が違うので、入れすぎたときの不安も切り分けがしやすくなります。次は、立ち上げ初期のアンモニアと、添加量の考え方を整理しますね。

立ち上げ初期のアンモニア発生と適切な添加量の目安

新しい水槽では、魚の排泄物から出る「アンモニア」を処理する能力がまだ備わっていません。この時、バクテリアを入れすぎることを恐れて添加を渋る方がいますが、むしろ初期段階ではしっかりとバクテリアを導入して、硝化サイクルを早く立ち上げることの方が重要です。

“入れる量”より“入れた後の運用”が勝負

規定量を守るのが基本ですが、現実には「水量の計算ミス」「キャップでドバッ」「うっかり2回入れた」みたいなことは起きます。ここで大切なのは、入れてしまった事実よりも、その後にサイクルが回りやすい運用ができているかです。つまり、①酸素、②ろ材(定着面)、③急激な負荷増を避ける(魚を一気に増やさない・餌を控える)。この3つが揃っていれば、多少多く入っても“立ち上げ失敗”には直結しにくいです。

アンモニアが怖いなら「測る」が最短ルート

不安の正体って、だいたい「見えないこと」なんですよね。アンモニアは透明なので、目で見て分かりません。だからこそ、試験紙や試薬でチェックするのが一番確実です。私のおすすめは、「立ち上げ初期は毎日〜2日に1回、水質と魚の呼吸を見る」こと。ここでアンモニアや亜硝酸が上がっているなら、バクテリアの量ではなく“負荷が高い”可能性があるので、餌を減らす・魚を増やさない・部分換水の検討、という判断ができます。アンモニアが0になるまでの目安や、分解を回すコツは魚を死なせない!水槽のアンモニア分解を成功させるコツと期間で詳しくまとめています。

目安としては、製品のパッケージに書かれている「規定量」を守るのがベストですが、少し多めに入ってしまっても致命的な問題にはなりません。それよりも、アンモニア試験紙などでこまめに水質をチェックする方が、魚を落とさないための近道になりますよ。

立ち上げの流れ自体を一度きちんと整理したい方は、から回しの考え方も知っておくと不安が減ります。工程の全体像はここにまとめています:水槽立ち上げ「から回し」やり方と期間、疑問を解説

| 状態 | バクテリアの扱い | 注意点 |

|---|---|---|

| 立ち上げ当日 | 規定量または少し多め | エアレーションを強化する |

| 白濁り発生時 | 追加せず様子見 | 水換えを控えて定着を待つ |

| 魚の追加時 | 規定量を少量追加 | 一度に魚を増やしすぎない |

| 鼻上げ(酸欠疑い) | 追加は中止 | まず酸素供給(エア+水面揺らし)を最大化 |

| 悪臭・底に汚れ増 | 追加は中止 | 餌を減らす/掃除は“分散”して実施 |

水槽バクテリア入れすぎによる白濁りやトラブル対処法

もし「入れすぎてしまったかも!」と思ってからトラブルが起きた場合、どう対処するのが正解なのでしょうか。ここからは、具体的なリカバリー方法と、バクテリアと上手く付き合うためのメンテナンス術をご紹介します。

水換えのしすぎは逆効果?浄化サイクルを維持するコツ

水が濁ると、ついつい焦って「全部の水を換えて綺麗にしなきゃ!」と思いがちですが、これはアクアリウム初心者が最も陥りやすい罠です。大量の水換えは、せっかく増え始めたバクテリアを水槽の外へ捨ててしまう行為なんです。

“濁り=汚れ”とは限らない(だから換えすぎが起きる)

白濁りって見た目が派手なので、「水が汚い=換えれば解決」と思いやすいんですよね。でも実際は、濁りの中身が“浮遊バクテリア”のことも多いです。この状態で大換水すると、せっかく増えかけた菌(と、そのエサになっている有機物のバランス)が崩れて、また最初からになりやすい。さらに、換水量が多いほど水温差やpH差も出やすく、魚にとっては“濁りよりキツいストレス”になることすらあります。

換水するなら「目的を決めて、少量で」

もちろん、水換えが全部ダメという話ではありません。アンモニアや亜硝酸が高い、臭いが明確に腐敗寄り、魚が明らかに苦しそう、こういう“緊急性のあるサイン”があるなら、部分換水は有効です。ただし、やり方が大事で、私なら「全体の1/4〜1/3」を目安に、同温度の水でゆっくり入れ替えます。大換水の代わりに、1日おきに少量換水を2〜3回、みたいな“分割”の方が、バクテリア環境も魚も守りやすいです。

バクテリアは水中よりも、フィルターのろ材や砂利の表面に定着しようとしています。ここで水を換えすぎると、環境がリセットされてしまい、いつまでも水がピカピカになりません。濁りが気になる時こそ、グッとこらえて「待つ」ことが大切です。部分的な換水(全体の1/3程度)に留めておきましょう。

「換水で何とかする」より、まず酸素と水流を整えて、サイクルが回る条件を作る。ここを押さえるだけで、白濁りの解消スピードが上がることが多いですよ。

水が突然透明になる!バクテリア定着を確認するサイン

不思議なことに、白濁りは少しずつ消えるのではなく、ある日突然、魔法がかかったように「キラキラした透明な水」に変わることがあります。これは、浮遊していたバクテリアがろ材にしっかり定着し、生態系のバランスが整った瞬間の合図です。定着の見極めをもう少し体系的に知りたい方は、プロが教える水槽でのバクテリア確認方法!立ち上げ完了の目印も参考になります。

“透明になった日”にやりがちなミス

水が急に透明になると、嬉しくて「よし!掃除しよう!」「水換え増やそう!」「魚を追加しよう!」ってやりたくなるんですが、ここで一気に動かすと、せっかく整ったバランスがまた揺れます。透明化はゴールというより「ようやくスタートラインに乗った合図」くらいの感覚がちょうどいいです。安定って、透明になってからさらに数週間かけて“底床やフィルター内の微生物相”が厚くなることで強くなるので、透明化直後はまだ繊細なんですよね。

定着を見抜く“具体的サイン”を増やしておく

透明になった以外にも、定着のサインはあります。たとえば、①ガラス面の薄いコケが一定ペースで出る(ゼロではなく“安定して出る”)、②フィルターの吐出口の匂いが生臭さより“土っぽい匂い”寄りになる, ③餌を少し増やしても翌日に白濁りが戻らない、④魚の呼吸が落ち着いている。こういう“複数のサイン”が揃うと、安心度が上がります。逆に、透明になったのに魚がパクパクするなら、透明化と酸素は別問題の可能性があります。

この「スイッチが入る感覚」を一度経験すると、水槽管理がぐっと楽しくなりますよ。水が透明になったら、バクテリアがしっかり働いている証拠です。それまでは余計なことをせず、酸素を送り続けて見守ってあげてくださいね。

透明化は“勝ち確”ではなく“安定の兆し”。この距離感で見守ると、失敗が減ります。

餌やりを控えて死骸による水質悪化や異臭を防ぐ方法

バクテリアを入れすぎた上に、魚に餌をたくさん与えてしまうと、処理しきれない有機物が溜まって水が腐る原因になります。特に白濁りが出ている間は、バクテリアが「自分の仕事(分解)」で手一杯の状態です。

白濁り期は“水槽の胃腸”が弱っているイメージ

水槽って、見方を変えると「ろ過バクテリア=消化器官」なんですよね。立ち上げ初期や白濁り期は、その消化器官がまだ発達途中。そこに高カロリー(大量の餌)を入れると、消化不良になります。消化不良のサインが、残餌・フンの増加・ぬめり・悪臭・白濁りの悪化。だから、こういう時期は“食べさせる量”が正義じゃなく、“水槽が処理できる量”が正義になります。

餌を止めるのは“罰”じゃなく“治療”

「餌を止めたら可哀想」と感じる方もいると思うんですが、健康な魚は数日食べなくても平気です。むしろ水質が悪い状態で食べさせる方が、エラや体表に負担が出やすい。私なら、白濁りが強い・臭いが出た・魚の呼吸が速い、いずれかが当てはまる日は、思い切って1〜2日ストップします。その上で、再開するときは“いつもの半分”から。ここで水が落ち着くなら、原因はかなり有機物負荷寄りだったと判断できます。

そんな時は、思い切って餌を1〜2日止めてみるのも手です。健康な魚なら数日食べなくても平気ですし、餌を減らすことでバクテリアの負担を軽くし、水の透明度を早く戻すことができます。異臭がする場合も、まずは餌の量を疑ってみましょう。

死骸・食べ残しを見つけた時の“やりすぎない掃除”

もし死骸や大量の食べ残しを見つけたら、そこだけは別です。これは“腐敗の核”になるので、ピンポイントで回収した方がいいです。ただし、底床を全面かき回すような掃除は、白濁り期には逆効果になりやすいです。スポイトやホースで、見えるゴミだけを吸い出す。必要なら、少量換水をセットにする。これくらいの“優しい掃除”が、安定を早めますよ。

フィルター掃除を分散してバクテリアの激減を回避する

水槽が安定してきた後も注意したいのが、フィルターの掃除です。ろ材にはバクテリアがびっしり住み着いています。これを水道水でジャブジャブ洗ってしまうと、カルキの力でバクテリアが全滅してしまいます。

掃除の目的は“ピカピカ”じゃなく“通水の回復”

フィルター掃除って、つい「汚れを全部落とす」になりがちですが、本当の目的は“水がスムーズに流れる状態に戻す”ことです。ろ材は汚れていてOK、むしろ少し茶色いくらいが普通です。バクテリアはその表面に膜を作って住み着くので、真っ白にするとバクテリアごとリセットになります。だから、掃除は「軽くゆすぐ」「目詰まりの原因だけ落とす」くらいがちょうどいいんですね。

フィルターの掃除は、必ず「飼育水」ですすぐ程度にしましょう。また、水換えと同じ日にフィルター掃除を行うと、バクテリアが激減して水質が急変しやすくなります。数日ずらして作業するのが、環境を安定させる秘訣ですよ。

“分散掃除”の考え方(全部いっぺんに触らない)

バクテリアを激減させないコツは、とにかく「同日に全部触らない」です。外掛けでも外部でも、だいたい“汚れが溜まる場所”は複数あります。ウール、スポンジ、リングろ材、底床、ガラス面。これを同日に一気に掃除すると、浄化能力がガクッと落ちます。おすすめは、週単位で分けること。たとえば、週Aでウール交換、週Bでスポンジを飼育水でもみ洗い、週Cで軽い底床クリーニング、みたいに分割する。これだけで“掃除後の白濁り”や“急なアンモニア”が起きにくくなります。

フィルター掃除の頻度や「洗いすぎ」のリスクは、別記事でかなり具体的にまとめています。掃除のタイミングに迷うなら参考になるはずです:洗いすぎ危険!水槽フィルター掃除頻度の最適解と失敗しないコツ

詳しいメンテナンスについては上の記事も参考になりますが、まずは「一度に環境を変えないこと」を意識してみてください。これができるだけで、バクテリアはかなり安定してくれます。

まとめ:水槽バクテリア入れすぎを恐れず気長に待つ

さて、ここまで「水槽バクテリア入れすぎ」について色々と見てきましたが、少しは安心していただけたでしょうか。アクアリウムは、目に見えない微生物を育てる趣味でもあります。入れすぎてしまったと焦る必要はありませんし、毒性を心配しすぎることもありません。

この記事の結論を“超シンプル”に言うと

私の結論は、かなりシンプルです。バクテリア剤を多少入れすぎても、すぐ致命傷にはなりにくい。ただし、酸欠だけは現実に起き得るので、そこは早めに手当てする。白濁りは多くの場合、未定着の途中経過で、むしろ“育っている証拠”のことが多い。だから、焦って水換えや掃除でぶん回すより、酸素と水流を整えて、数日〜1〜2週間のスパンで様子を見る。これが、最も再現性が高い安定ルートかなと思います。

大切なのは、バクテリアが活動しやすい環境(たっぷりの酸素)を作ってあげて、彼らが落ち着くのをゆっくり待つことです。白濁りも、透明な水へ向かうための一つのステップに過ぎません。「水槽バクテリア入れすぎかな?」と不安になった時は、まずエアレーションを強化して、数日間は水槽をそっとしておいてあげてくださいね。

- Q. バクテリア剤を「入れすぎた」って、どのくらいからですか?

-

体感だと「規定量の2〜3倍くらい」までは、魚や水槽の条件が普通なら大問題になりにくいことが多いです(もちろん水量・水温・過密・ろ過の強さで変わります)。なので量だけでビビるより、この記事で紹介した呼吸(鼻上げ)とニオイを優先して見てください。見た目が平気なら“入れすぎ不安”はだいたい外れます。

- Q. 白濁りが1〜2週間経っても全然引きません。どうしたらいい?

-

まずは「白濁り+魚は元気」なのか、「白濁り+魚が苦しそう」なのかで分けてください。前者なら、原因は未定着(住み家不足)か、有機物過多のブルームのどちらかが多いです。やることはシンプルで、①エアレーション強化、②餌を控える、③ろ過の通水を回復、④大掃除はしない。これで変化が出ることが多いです。後者なら酸欠やアンモニアの可能性が上がるので、測定と部分換水を検討してください。

- Q. バクテリア剤を「追加で追いバク」したくなるんですが、やっていいですか?

-

白濁り中の“追いバク”は、基本おすすめしません。理由は単純で、定着先が足りていない状態で、さらに浮遊する菌を増やしやすいからです。追加したくなったら、まずは「ろ材に水が通ってるか」「酸素は足りてるか」を整える方が、結果的に早いです。

- Q. バクテリア剤を複数(硝化系+PSB+バチルス等)併用しても大丈夫?

-

併用自体が即NGではないですが、初心者ほど現象の切り分けが難しくなるので注意です。たとえば、PSBは水の色が変わりやすいし、バチルスは酸素消費が強く出やすい。そこに硝化系を重ねると、「何が原因の濁り・泡立ち・臭いなのか」が見えにくくなります。最短ルートで安定させたいなら、まずは1種類で立ち上げて、落ち着いてから目的に応じて足す、が安全です。

- Q. 間違ってフィルターを水道水で洗ってしまいました…。もう終わりですか?

-

終わりではないです。ですが、バクテリアはかなり減っている可能性があるので、しばらくは立ち上げ初期に近い運用に戻すのが安全です。具体的には、①給餌を控える、②魚を増やさない、③酸素と水流を強める、④アンモニア・亜硝酸を測って必要なら部分換水。この4つで、大崩れは防げます。

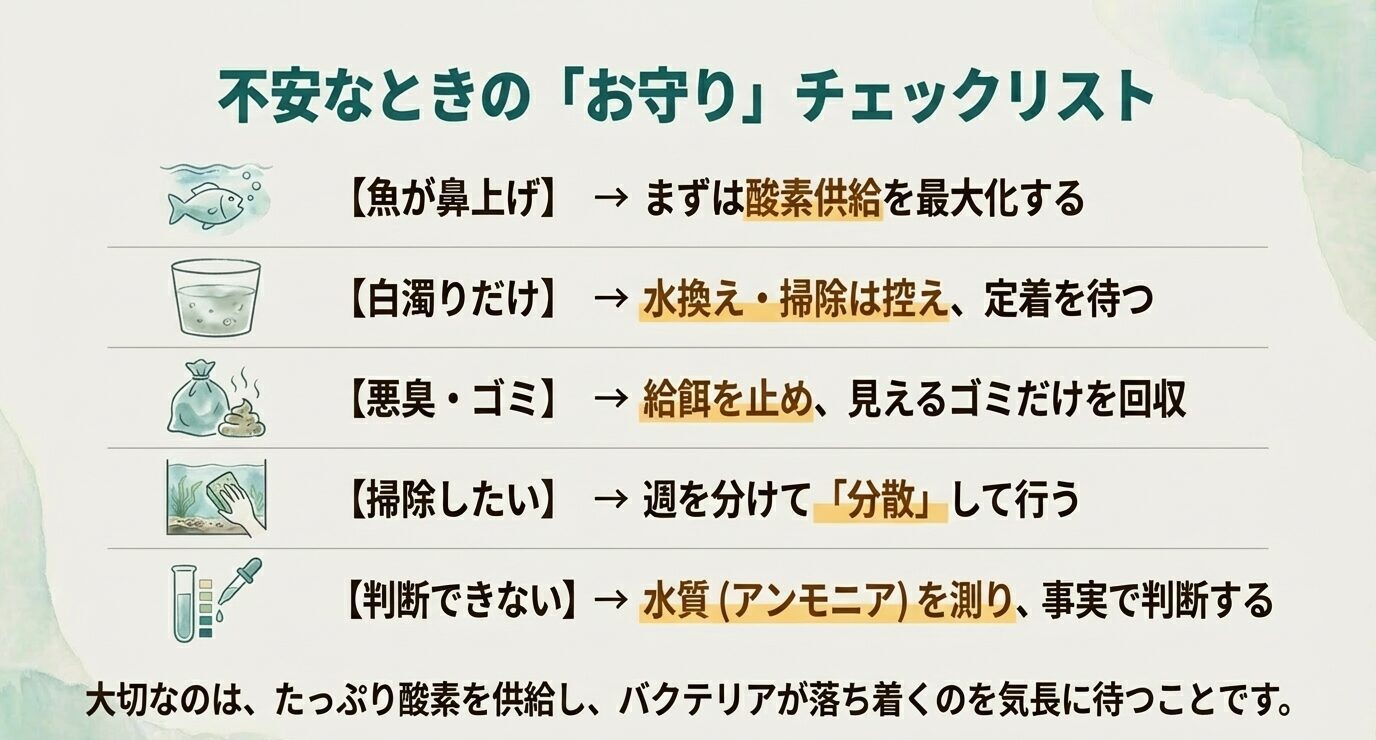

最後に:不安なときの“行動チェックリスト”

- 魚が鼻上げしている → まず酸素(エア+水面揺らし)を最大化

- 白濁りだけで魚は元気 → 水換えや掃除は控え、定着待ち

- 臭い・残餌・フンが多い → 餌を減らし、見えるゴミだけ回収

- 掃除したくなった → “分散”して少しずつ(同日に全部触らない)

- 判断がつかない → 水質(アンモニア・亜硝酸)を測って事実で判断

ただし、魚の様子が明らかにおかしい(ひどく苦しそうにしている等)場合は、水質の急変や他の要因も考えられます。その際は、信頼できるアクアショップの店員さんなど、専門家の方に相談してみることをおすすめします。最終的な判断はご自身の責任となりますが、この記事があなたの素敵なアクアライフの助けになれば嬉しいです!