水槽立ち上げのから回しで失敗しない!期間や手順の完全ガイド

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。

新しく水槽を買って、お気に入りの魚を泳がせる瞬間は本当にワクワクしますよね。しかし、水槽セットを組み立てて水を張った直後に魚を入れてしまい、数日で死なせてしまったという悲しい経験を持つ方は少なくありません。実は、アクアリウムには水槽立ち上げのから回しという、魚を入れる前の準備期間がどうしても必要なんです。

水槽立ち上げ直後に魚を入れてしまうと起こる悲劇

なぜ何も入れずにポンプを回し続ける必要があるのか、具体的なやり方や必要な期間、そして途中で発生する白濁りやコケへの対処法など、初めての方だと不安や疑問が尽きないかなと思います。アンモニアや亜硝酸といった目に見えない毒素がどう変化していくのかを知ることで、魚が安心して暮らせる環境を自分の手で作れるようになりますよ。

この記事では、私自身の経験も踏まえつつ、失敗しないための水作りについてお話ししていきます。これを読めば、魚を死なせずに済む正しい知識が身につくはずです。

いきなり私のやらかしから話すと、昔、立ち上げ初日に「水がキレイだから大丈夫だろう」と思って小型魚を入れてしまい、3日目あたりから鼻上げ→フラつき→全滅……という苦い経験があります。慌てて半分以上の水換えをして、ついでに濾材も水道水で洗ってしまったんですね。結果、せっかく増え始めたバクテリアまで流してしまい、立ち上げは振り出しに戻りました。

この失敗からの教訓はシンプルで、「見た目で判断しない」「触りすぎない」「0を確認してから入れる」の3つです。立ち上げ中は、ちょっとした不安で手を入れたくなりますが、そこで頑張って我慢できた人ほど、その後の維持が安定します。焦りが一番の敵ですよ。

- 水槽内で毒素を分解するバクテリアが定着する仕組み

- 立ち上げ期間中に発生する白濁りやコケへの正しい向き合い方

- 失敗のリスクを減らすフィッシュレスサイクリングの手順

- 魚を安全に迎えるための水合わせと導入のタイミング

水槽立ち上げのから回しが必要な理由と正しいやり方

水槽立ち上げは魚の命を支える見えない浄化設備づくり

「ただ水を回すだけで何が変わるの?」と感じるかもしれませんが、この工程は水槽という小さな世界に「命を支えるインフラ」を作る作業なんです。まずはその核心部分を見ていきましょう。

バクテリアが定着する仕組みと窒素循環の基礎知識

アクアリウムを始めたばかりの頃、私も「水さえ透明なら魚は住める」と思っていました。でも実は、透明な水と「魚が住める水」は全く別物なんです。水槽という閉鎖された環境では、魚の排泄物や食べ残しから、猛毒のアンモニアが発生します。アンモニアは淡水の水生生物に急性・慢性的な影響を与えるため、保全のための推奨水質基準が整備されています(出典:U.S. EPA「Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria for Ammonia—Freshwater (2013)」)。これを無毒化してくれるのが、目に見えない「硝化バクテリア」たちです。

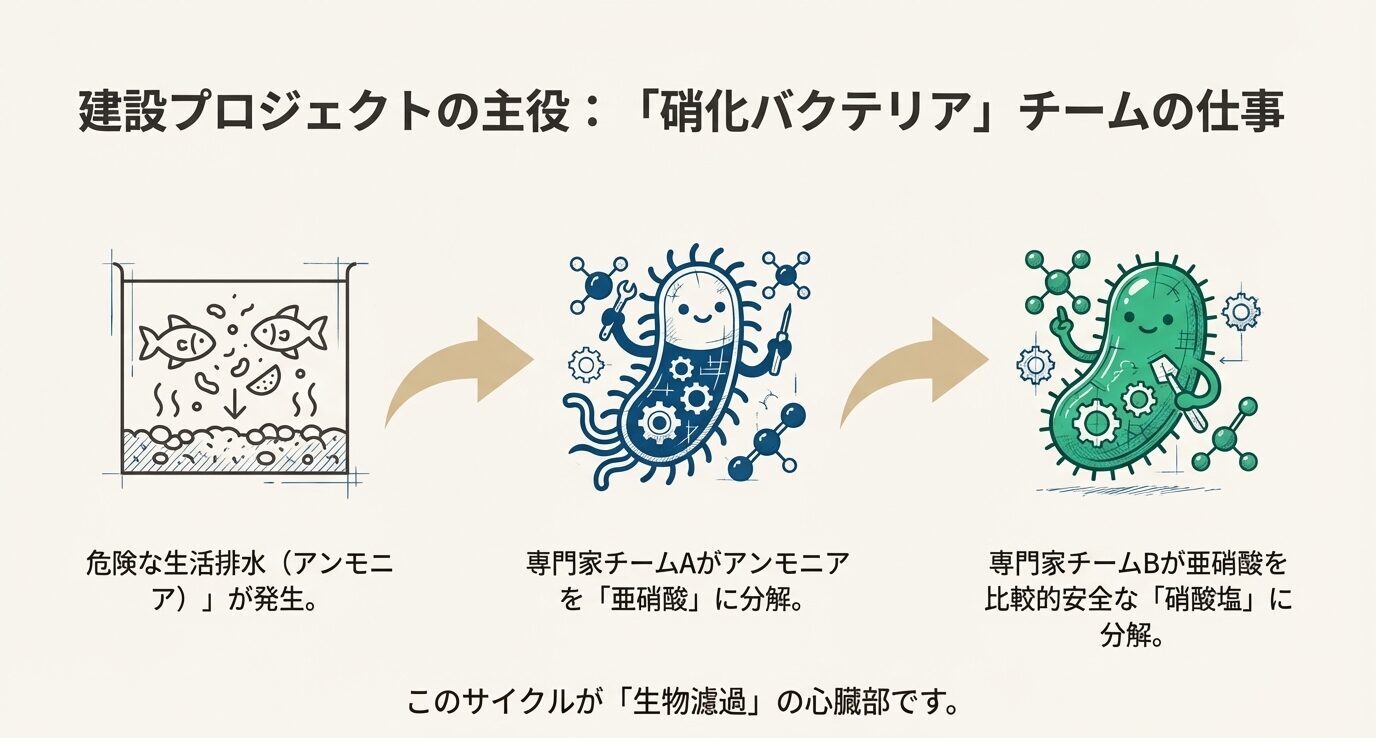

バクテリアによる浄化には2つのステップがあります。まず、アンモニアを食べて「亜硝酸」に変えるバクテリアが増え、次にその亜硝酸を食べて、比較的毒性の低い「硝酸塩」に変えるバクテリアが増えていきます。このサイクルがスムーズに回っている状態を「生物濾過が効いている」と言い、この仕組みを完成させるのが、水槽立ち上げのから回しの最大の目的です。

硝化バクテリアによる窒素循環の仕組み

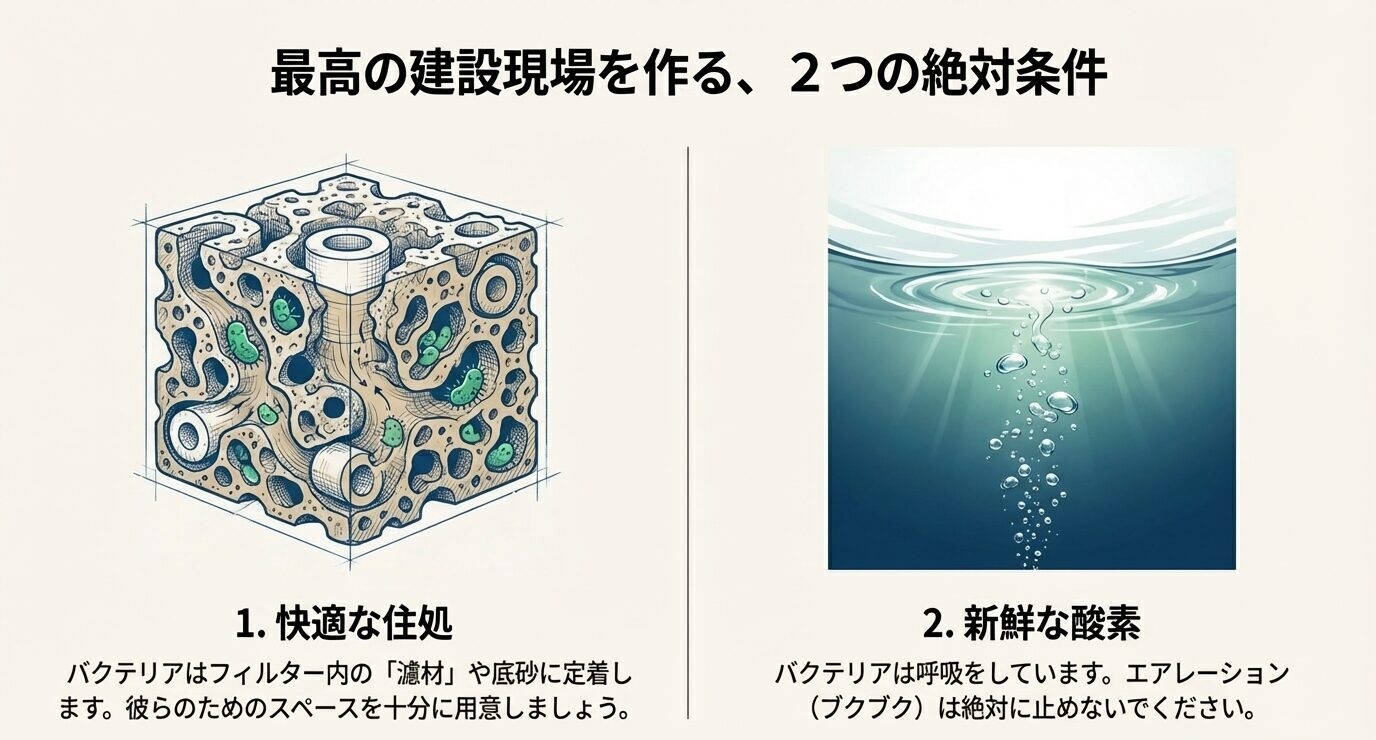

バクテリアは主にフィルター内の「濾材」や、水槽の底に敷いた「砂利・ソイル」に定着します。彼らは生き物なので、住み着いて増殖するまでにどうしても時間がかかるんですね。

このプロセスを専門用語で窒素循環と呼びますが、このサイクルが未完成のまま魚を入れてしまうと、数日でアンモニアの濃度が危険域に達してしまいます。魚が水面でパクパクする「鼻上げ」をしたり、突然死したりするのは、この毒素によるダメージが原因であることがほとんどです。だからこそ、魚を入れる前にこの「目に見えない浄化工場」を建設してあげなければなりません。

なお、窒素循環の全体像(硝化〜脱窒まで)をもう一段深く理解したい方は、硝化と脱窒をわかりやすく解説(理想の水質を作る考え方)も参考になります。

硝化プロセスのイメージ

バクテリアの増殖は、数学の倍々ゲームのように進みます。最初はごく少数しかいないため、毒素の分解スピードが追いつきませんが、2週間から3週間かけて爆発的に増えていきます。この期間、私たちができるのは「待つこと」だけです。焦りは禁物ですよ。

失敗を防ぐためのエアレーションの重要性

バクテリアが定着・活動するために必要な2つの条件

バクテリアを育てるために、水と同じくらい大切なのが「酸素」です。私たちが呼吸するのと同様に、硝化バクテリアも大量の酸素を消費して活動します。彼らは「好気性バクテリア」と呼ばれ、酸素が豊富な場所でしか元気に働いてくれません。そのため、水槽立ち上げのから回し期間中は、普段以上にエアレーション(ブクブク)を強化するのが成功の秘訣です。

もし酸素が不足してしまうと、バクテリアの増殖が極端に遅くなるだけでなく、せっかく定着しかけたバクテリアが死滅してしまい、水が腐敗する原因にもなります。また、水面に油のような膜(油膜)が張ることがありますが、これも酸素不足のサインの一つ。エアレーションで水面を激しく揺らすことで、水中に酸素を溶け込ませると同時に、油膜の発生も防ぐことができます。

フィルターの吐出口を水中に沈めすぎていると、水面が動かず酸素が溶け込みにくくなります。立ち上げ時は少し「うるさいかな?」と感じるくらい、水面が波打つようにセットするのがおすすめです。

また、水流を作ることも重要です。水槽内に水が淀んでいる「止水域」があると、そこだけ酸素が届かず、硫化水素などの有害物質を出す悪い菌が増えてしまうこともあります。フィルターのポンプだけでなく、エアストーンなどを併用して、水槽全体の水がゆっくりと動くように調整してあげましょう。バクテリアに新鮮な酸素と餌(アンモニア)を届けるイメージですね。

水槽立ち上げのから回しの期間と日数の目安

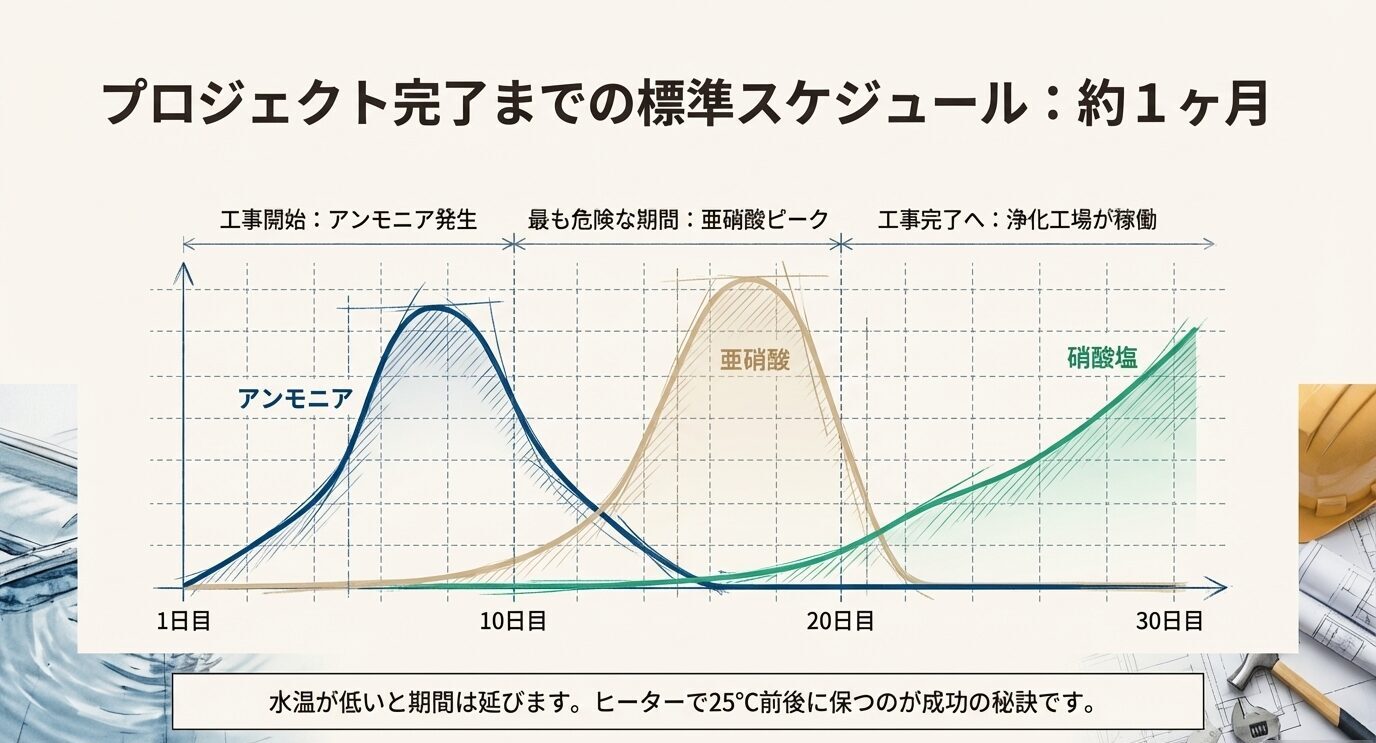

誰もが一番気になる「いつになったら魚を入れられるの?」という疑問。結論から言うと、一般的には2週間から1ヶ月程度が目安となります。でも、これはあくまで「順調にいけば」という話。実は、環境(水温、pH、濾材の種類など)によってこの期間は大きく前後します。

立ち上げのフェーズを分かりやすく表にまとめました。今の自分の水槽がどの段階にいるか、照らし合わせてみてください。

水槽立ち上げから完成までの水質変化スケジュール

| 経過日数 | 水質の状態 | アクアリストの役割 |

|---|---|---|

| 1〜3日目 | 水道水の塩素が抜け、器具に馴染む時期 | 器具の動作確認、水温の安定をチェック |

| 4〜10日目 | アンモニアが発生し、最初のバクテリアが目覚める | 少量の餌を入れ、アンモニア源を作る |

| 11〜20日目 | 亜硝酸濃度がピークに!魚にとって最も危険な時期 | ひたすら放置。水が白濁しても我慢 |

| 21日目以降 | 亜硝酸が消え、硝酸塩が溜まり始める | 水質検査を行い、0を確認して生体導入 |

特に注意したいのが、冬場の立ち上げです。バクテリアは25度前後の暖かい水を好むので、水温が低いと増殖スピードが極端に落ちます。ヒーターを使わない場合は、2ヶ月近くかかることもあるんですよ。逆に言えば、ヒーターで26度くらいに保ってあげると、水作りをスムーズに進めることができます。

私の場合、最短でも2週間は我慢するようにしています。この期間を短縮しようとして失敗した人を数えきれないほど見てきました。魚が元気に泳ぐ姿を長く楽しむための「投資期間」だと思って、ゆっくり構えましょう。

白濁りの原因と水換えを控えるべき理由

水槽立ち上げ中に起こる白濁りと茶ゴケの正体

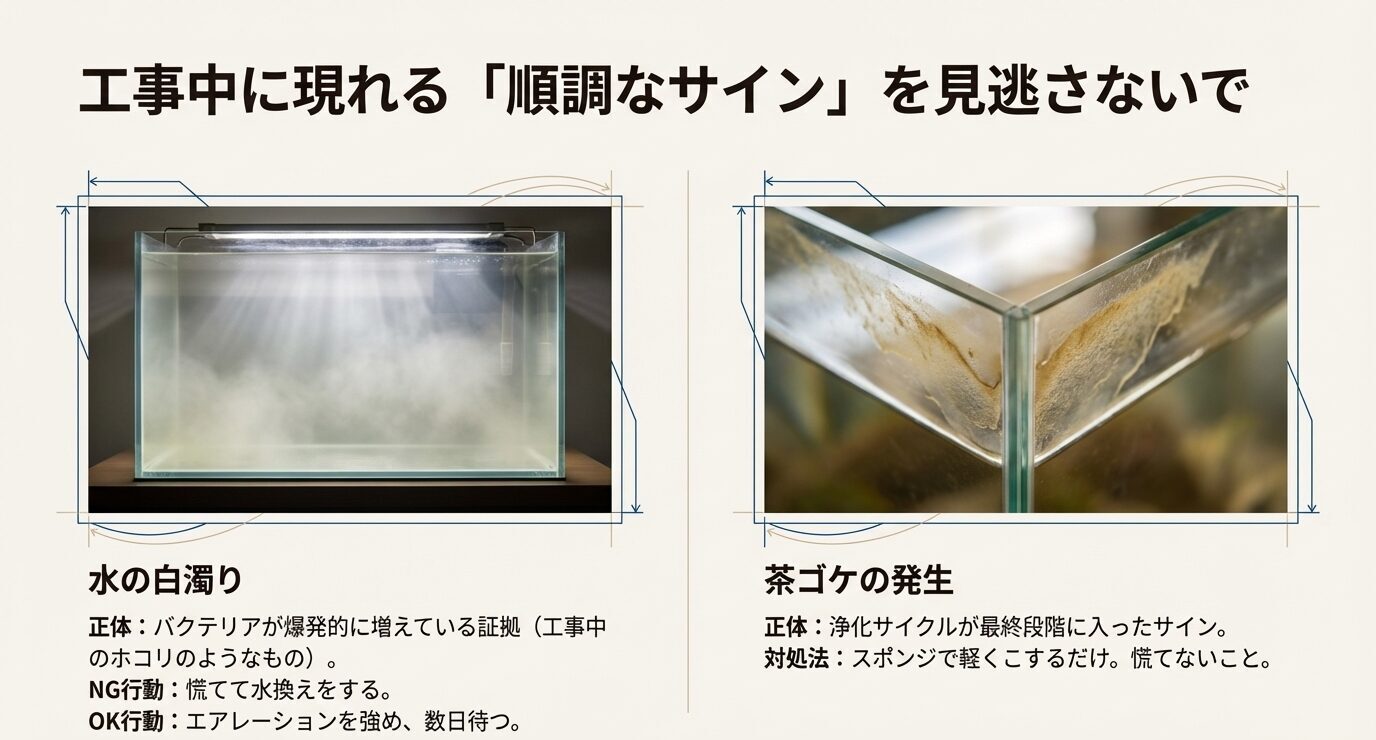

から回しを始めて数日、「あれ?なんだか水が白っぽくなってきたぞ」と不安になることがあります。これは「バクテリアのブルーム(大増殖)」と呼ばれる現象です。水中にバクテリアが溢れ出したり、あるいは環境に馴染めなかったバクテリアが死滅したりすることで起こります。

初心者の頃の私は「水が汚れたから換えないと!」と、慌てて半分以上の水を換えていました。でもこれ、実はやってはいけない「NG行動」なんです。なぜなら、白濁している最中の水には、今まさに増えようとしている貴重なバクテリアが詰まっているから。ここで水を換えてしまうと、せっかくのサイクルをリセットして、立ち上げ期間をさらに延ばしてしまうことになります。

白濁りが発生したら、むしろ「順調にサイクルが動き出した証拠」と捉えてください。エアレーションを強めて数日待てば、バクテリアが濾材に落ち着き、驚くほど透明な水に変わります。

ただし、数週間経っても白濁りが消えない場合は、濾材の量が足りなかったり、流木からアクが出ていたりする別の原因も考えられます。まずは1週間、何もせずに見守ってみるのが鉄則です。「触りすぎないこと」も、アクアリウムの大切なスキルの一つなんですね。白濁りが「長引く・急に濃くなる・酸欠っぽい挙動が出る」などのケースでは、別要因が絡むこともあるので、白濁りと酸欠の原因・対処法(バクテリアの増減も含めて整理)もあわせて確認してみてください。

茶ゴケが発生した時の対処法と清掃のポイント

立ち上げ後半戦に入ると、ガラス面や石が茶色く汚れてくることがあります。「茶ゴケ(珪藻)」と呼ばれるものです。見た目は不気味ですが、これは水槽内の栄養バランスが変化し、サイクルが終盤に差し掛かっている良い兆候でもあります。主に水道水に含まれるケイ酸などを栄養にして増えるのですが、水質が安定してくると自然と勢いが弱まっていきます。

茶ゴケの対処法は、実はとてもシンプルです。スポンジやスクレーパーで軽く擦るだけで簡単に落ちます。また、この時期に「生物兵器」と呼ばれるコケ取り名人たちを少数だけ導入するのも効果的です。

茶ゴケに強いおすすめの生体

- オトシンクルス:ガラス面や水草の葉についた茶ゴケを一生懸命舐め取ってくれます。

- 石巻貝・フネアマ貝:強力な吸着力で、ガラス面をピカピカにしてくれます。

ただし、彼らを入れる際も、まだ水槽は完成形ではないことを忘れないでください。1匹か2匹、最小限の数からスタートしましょう。コケがなくなると彼らの餌もなくなってしまうので、その後の給餌も考える必要があります。茶ゴケはアクアリウムの「洗礼」のようなもの。慌てず騒がず、掃除と生体の力を借りて乗り越えていきましょう。もし「毎日拭いてもすぐ戻る」「大量発生して見た目がつらい」など困っている場合は、茶ゴケが大量発生する原因とNG対策(やりがちな失敗も含めて解説)も参考になります。

水槽立ち上げのから回しを成功させる具体的な手順

基礎を学んだところで、ここからはより実践的なステップに入ります。どうすれば「最短かつ確実」に魚が住める環境を作れるのか、私なりのノウハウをお伝えします。

バクテリア剤を使って時間を短縮する方法

自然界のバクテリアが風に乗って水槽に入り、増えるのを待つのも趣がありますが、現代のアクアリウムではバクテリア剤を使うのが賢い選択です。いわば「種菌」を最初から大量に投入することで、ゼロからのスタートを大幅に有利に進めることができます。私も新しい水槽を組むときは必ず使っています。

一口にバクテリア剤と言っても、たくさんの種類があって迷いますよね。大きく分けると、アンモニアを分解する「硝化菌」タイプと、水槽の汚れ(有機物)を分解する「従属栄養細菌」タイプがあります。立ち上げ時に必須なのは前者です。ジェックスの「サイクル」や、バイコムの「21PD・78」などが有名どころですね。

バクテリア剤の使い方のコツは、一度にドバッと入れるよりも、数日に分けて規定量を投入することです。また、濾材に直接振りかけるように入れると定着しやすくなります。

ただし、バクテリア剤は魔法の薬ではありません。彼らが定着するための「住処(多孔質の濾材)」と、活動するための「酸素」がなければ、数日で死滅してしまいます。あくまで増殖を助けるサポート役として考え、基本的なから回しの工程は省かないようにしましょう。

ここは少し踏み込んだ話をすると、立ち上げの成否は「バクテリア剤を入れたかどうか」よりも、「住処の量と質」「酸素」「負荷のかけ方」の3つで決まることが多いです。極端な話、バクテリア剤が合わなくても、濾材が多孔質で量が十分・水温が安定・酸素が潤沢なら、時間はかかってもサイクルは完成します。逆に、濾材が少ない(もしくは目詰まりしている)状態でバクテリア剤を増やそうとしても、住める場所がないので伸び悩みやすいんですね。

また、フィッシュレスサイクリングで「餌」を使うと、アンモニア源を作りやすい反面、有機物が増えて白濁りが長引きやすいことがあります。ここで焦って水換えや掃除を繰り返すと、余計に遠回りになりがちです。所長のおすすめは、負荷は小さく始めて、試薬の動きを見ながら段階的に上げること。立ち上げは短距離走ではなく、結局は「安定した土台作り」のゲームだと思ってください。

もう一点だけ。アンモニア(NH3/NH4)は同じ数値でも、pHや水温によって「毒性の出方」の体感が変わることがあります。つまり、水槽ごとの条件で“危険度の見え方”が変わるということです。だからこそ、最終判断は「いつも通りの水槽条件」でアンモニアと亜硝酸が0になっているか、ここを基準にするのがブレません。

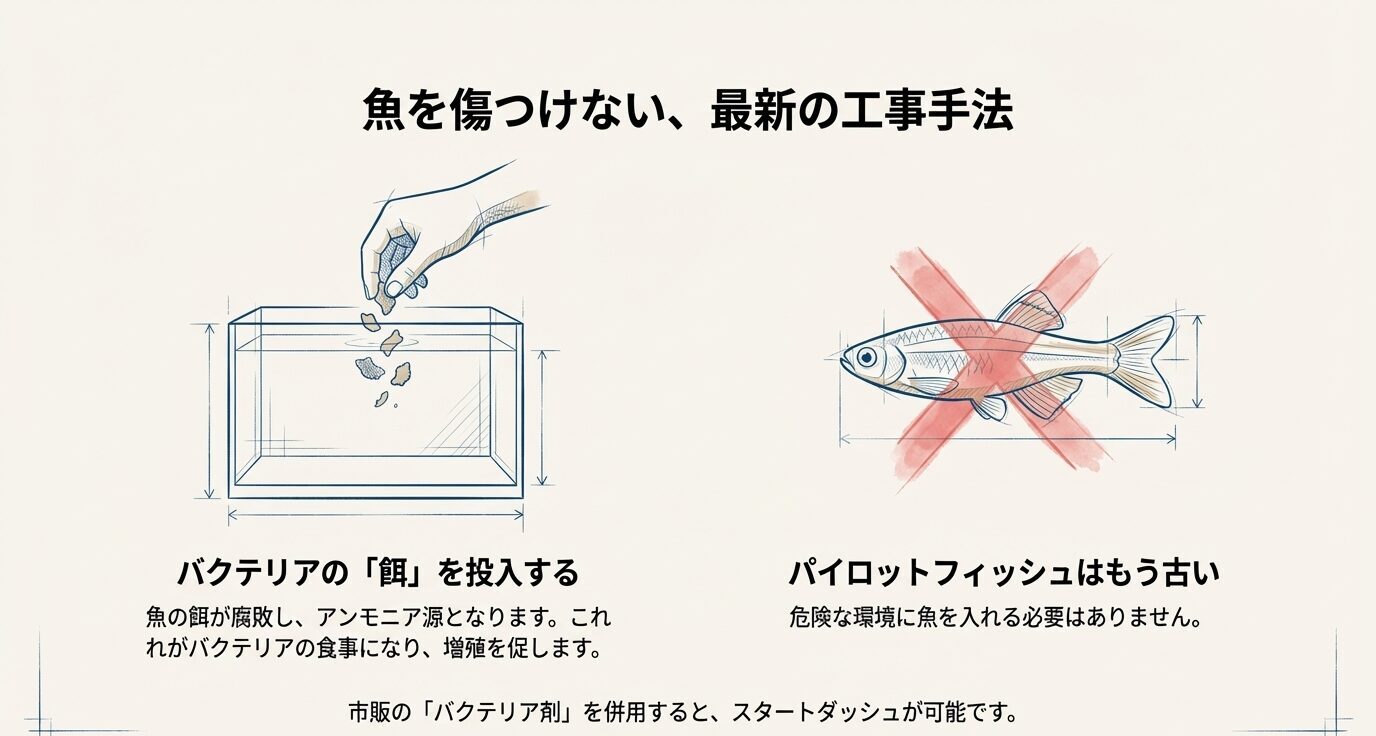

パイロットフィッシュなしで水を作る最新のやり方

フィッシュレスサイクリングによる安全な水槽立ち上げ

以前は「まずは1匹、丈夫なアカヒレを入れて水を作ろう」というパイロットフィッシュ法が一般的でした。しかし、最近は魚を一切入れずに水を作るフィッシュレスサイクリングが主流になりつつあります。理由は単純で、「魚をいじめること」を避けたいからです。アンモニアが充満した水槽に魚を入れるのは、人間が煙の充満した部屋で生活するようなものですから。

フィッシュレスサイクリングの具体的なやり方はいくつかありますが、一番簡単なのは「魚の餌をひとつまみ入れる」方法です。餌が水中で腐敗することで、アンモニアが発生し、それをバクテリアが食べて増えていきます。 (出典:ジェックス株式会社「ろ過バクテリア『サイクル』研究施設のレポート」)

もう一つの高度な方法は、薬局などで売っている「アンモニア水」を直接滴下する方法。これなら水を汚さず、正確な負荷をバクテリアにかけることができます。どちらにせよ、魚を犠牲にすることなく「本番」に備えた強力なバクテリア層を作れるのが、この手法の最大のメリットです。少しマニアックかもしれませんが、魚の健康を第一に考えるなら、このやり方が一番かなと思います。

アンモニアや亜硝酸の濃度を確認するタイミング

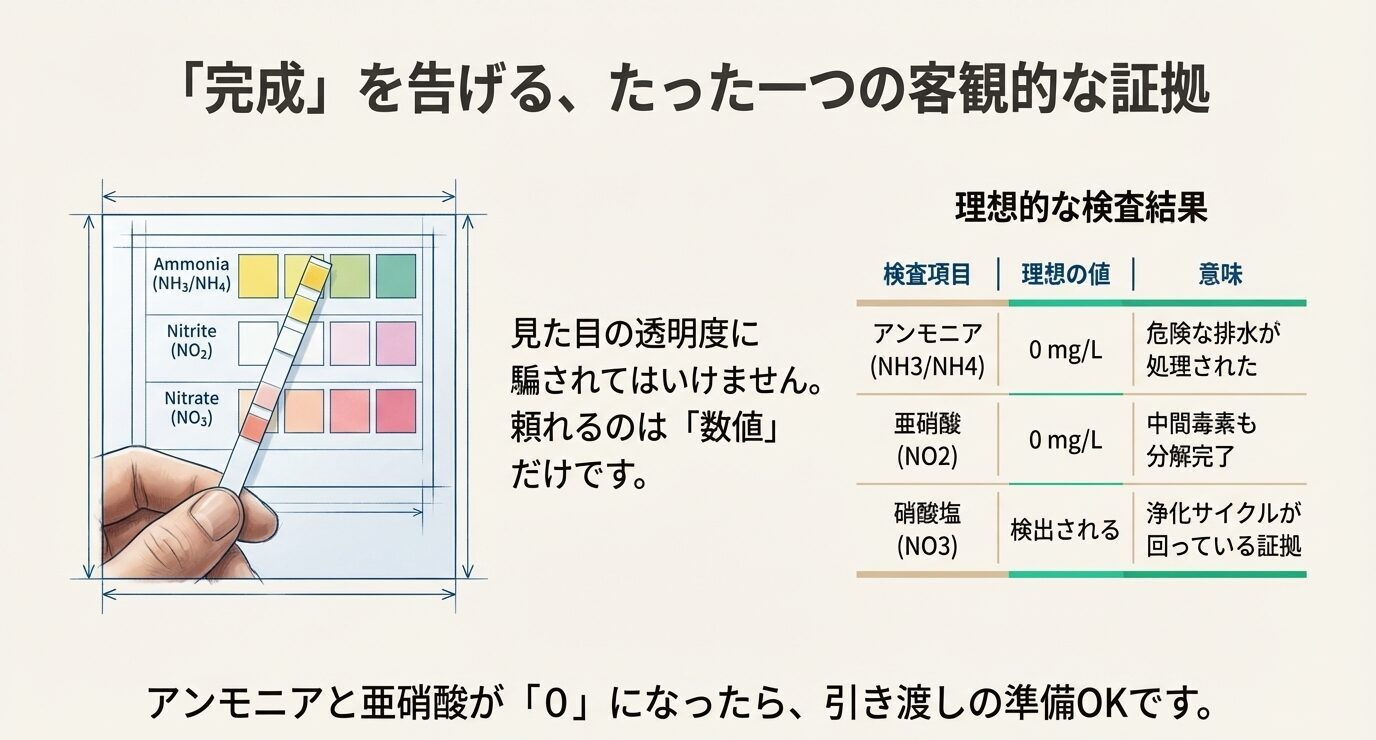

水質検査で判断する水槽立ち上げ完了の基準

「水ができた」かどうかを判断する唯一の根拠は、試薬による数値です。水がどんなに透き通って見えても、猛毒の亜硝酸が充満していることはよくあります。チェックすべきは「アンモニア」「亜硝酸」「硝酸塩」の3項目。週に一度は測定する習慣をつけましょう。

| 検査項目 | 理想の値 | 意味すること |

|---|---|---|

| アンモニア(NH3/NH4) | 0 mg/L | 第一段階の分解ができている |

| 亜硝酸(NO2) | 0 mg/L | 第二段階の分解も完了している |

| 硝酸塩(NO3) | 検出される(5〜20) | サイクルが最後まで回っている証拠 |

アンモニアと亜硝酸が両方「0」になり、代わりに硝酸塩の数値が上がってきたら、おめでとうございます!水槽立ち上げの第一段階はクリアです。テトラの「テスト 6 in 1」のような試験紙タイプなら手軽ですし、より正確に測りたいなら液体の試薬タイプがおすすめです。感覚に頼らず、データで水槽の状態を把握することが、長期維持の秘訣ですね。

テストキットの選び方や、立ち上げ完了を見極める具体的なチェックポイントは、水槽でのバクテリア確認方法(立ち上げ完了の目印)で詳しく整理しています。

なお、これらの水質検査結果は、あくまでその瞬間のものです。魚を入れた後に数値が跳ね上がることもあるので、導入後もしばらくはこまめにチェックするようにしてください。

初心者がやりがちな立ち上げ失敗の共通点

ここで、私がこれまで見てきた「立ち上げ失敗あるある」を共有します。同じ轍を踏まないように気をつけてくださいね。

- フィルターを夜だけ止める:電気代がもったいない、あるいは音がうるさいからと夜にフィルターを消してしまう。これは絶対NGです。酸素供給が止まった瞬間に、バクテリアの全滅カウントダウンが始まります。

- 最初から魚を詰め込みすぎる:完成したての水槽は、まだ処理能力が低いです。そこにいきなり10匹、20匹と魚を入れると、バクテリアの処理が追いつかず、アンモニア中毒で全滅してしまいます。

- カルキ抜きをせずに足し水をする:水道水の塩素(カルキ)は、バクテリアにとって強力な殺菌剤です。ほんの少しなら大丈夫、と油断して生水を入れると、せっかく育てたバクテリアに大ダメージを与えてしまいます。

特にフィルターの電源は、24時間365日動かし続けるのがアクアリウムの鉄則です。もし音が気になるなら、静音性の高いポンプに変えるか、設置方法を工夫してみましょう。

また、過度な掃除も失敗の元です。立ち上げ初期に「汚れているから」と濾材をゴシゴシ水道水で洗ってしまうと、定着し始めたバクテリアがすべて流れてしまいます。掃除は、どうしても汚れが目立つようになってから、飼育水で軽くすすぐ程度に留めるのがコツですよ。

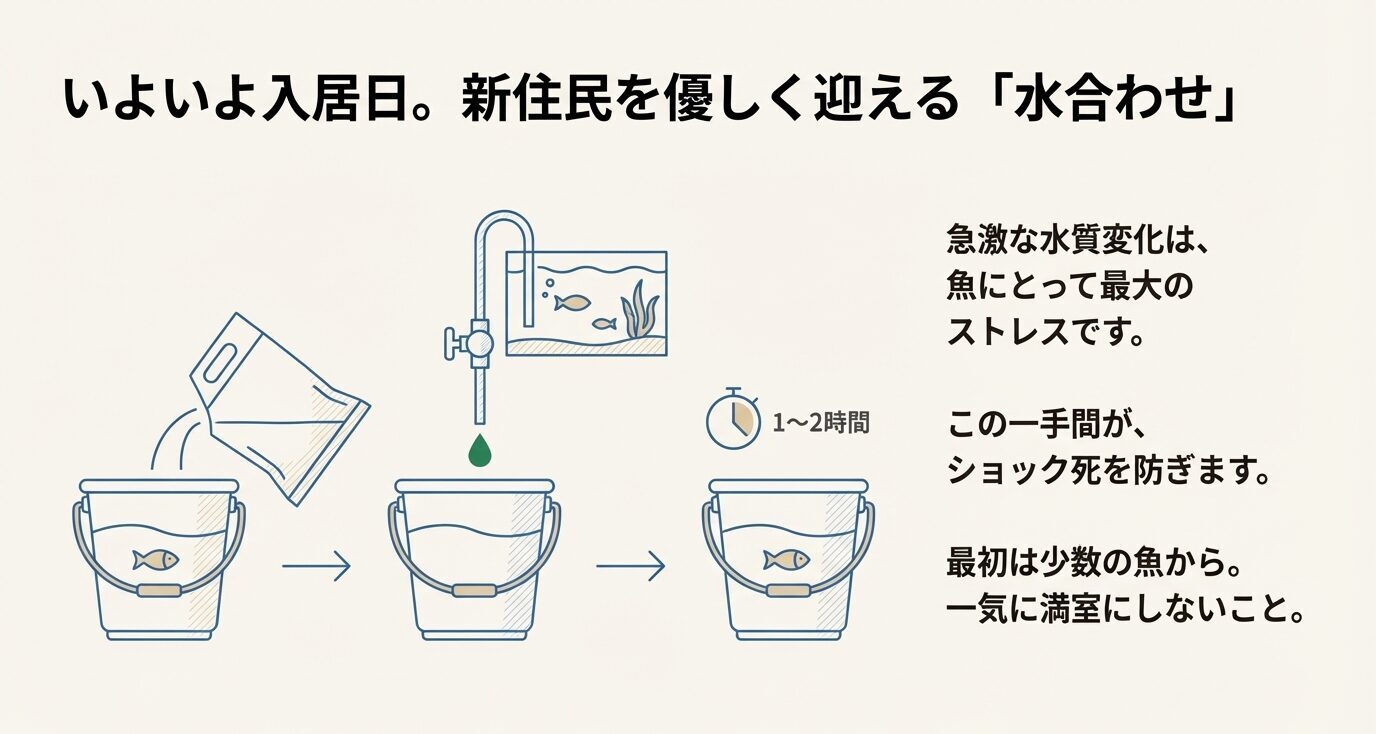

魚を入れる際の水合わせと段階的な導入のコツ

点滴法による安全な水合わせの手順

から回しが終わって、いよいよお気に入りの魚を水槽に放す瞬間。ここが最後にして最大の難関です。魚にとって、環境の変化は私たちが想像する以上にストレスになります。特に、袋の水と水槽の水の「pH(酸性・アルカリ性の度合い)」や「硬度」の差は、魚の体に大きな負担をかけます。これを防ぐのが水合わせです。

おすすめは「点滴法」です。バケツに移した魚に、エアチューブを使って1秒に1滴くらいのペースでゆっくりと水槽の水を足していきます。1〜2時間かけてじっくり環境に慣らすことで、ショック死を防ぐことができます。点滴法の手順やペースの作り方をより具体的に確認したい場合は、点滴法の水合わせ手順(失敗を防ぐコツ)も参考になります。

導入する順番も大切です。最初はテトラなどの温和で丈夫な小型魚から始め、数週間おきに少しずつ増やしていきましょう。縄張り意識の強い魚や、排泄量の多い大型の魚は、最後に入れるのがセオリーです。

もし導入直後に魚が動かなくなったり、狂ったように泳ぎ回ったりしたら、水質が合っていないサインです。すぐに元の水に戻すなどの処置が必要ですが、そうならないためにも事前の「から回し」と「丁寧な水合わせ」を徹底してください。

失敗しない水槽立ち上げのから回しのポイントまとめ

さて、長くなってしまいましたが、水槽立ち上げのから回しについての重要性は伝わりましたでしょうか。最後にもう一度、この記事で大切なポイントを整理しておきますね。

- 目的:猛毒のアンモニアを無毒化する「バクテリア」の住処を作ること

- 期間:最低でも2週間、できれば1ヶ月はじっくり待つ

- 酸素:バクテリアは酸素が大好き。エアレーションを忘れずに!

- 確認:見た目の透明度に騙されず、必ず水質検査薬で「0」を確認する

- 導入:一気に入れず、少数の魚からゆっくりとスタートする

実行チェックリスト

- □ 水槽・フィルター・ヒーター・エアレーションの動作確認ができている

- □ カルキ抜きをした水で満たし、水温が安定するまで待てている(できれば一定温度をキープ)

- □ フィルターは24時間稼働のまま(夜だけ停止などをしていない)

- □ 水面がしっかり揺れていて、酸素が回る状態になっている(油膜が出にくい)

- □ 立ち上げ初期の白濁り・茶ゴケに過剰反応せず、触りすぎない運用ができている

- □ 週1回はアンモニア・亜硝酸・硝酸塩を測定して、数値の推移を見ている

- □ アンモニア0、亜硝酸0、硝酸塩が検出される状態を確認できた

- □ 生体導入前に必要に応じて水換えをして(硝酸塩を落として)、点滴法で水合わせの準備ができている

- □ 最初の導入は少数から。導入後もしばらくは給餌控えめ+水質チェックを続けるつもりでいる

Q&A

Q. から回し中、どうしても水換えしたくなったらしてもいいですか?

A. 基本は控えるのが正解です。白濁りや軽い汚れは「動いている途中のサイン」なので、触らない方が早く安定します。ただし、アンモニア水を使って過剰に負荷をかけてしまった、強烈な腐敗臭がするなど「明らかにやりすぎた」場合は、少量の水換えで調整して様子を見ることもあります。ポイントは一気に換えないこと。やるとしても慎重に、です。

Q. 間違ってフィルターを止めてしまいました。もう終わりですか?

A. 数十分〜1時間程度なら、慌てなくて大丈夫なことが多いです。すぐ再稼働してエアレーションを強め、数日だけ水質チェックを増やしてください。半日〜一晩止めた場合は、バクテリアが弱っている可能性があるので、立ち上げが少し戻るつもりで「再スタート」の気持ちで見守るのが安全です。

Q. 白濁りが全然出ません。サイクルが回っていないんでしょうか?

A. 白濁りは出る水槽もあれば、ほとんど出ない水槽もあります。発生の有無より、試薬でアンモニア→亜硝酸→硝酸塩の流れが確認できるかが本体です。見た目より数値を信じましょう。

Q. ソイルと砂利で立ち上げ期間は変わりますか?

A. 変わることがあります。ソイルは立ち上げ初期に栄養や成分が出やすく、水質が動きやすいです(良くも悪くも)。砂利は比較的マイルドに進みますが、濾過が立ち上がるまでの待ち時間そのものが消えるわけではありません。どちらでも「0確認」がゴールです。

Q. 立ち上げ中の照明はどうすればいいですか?

A. 生体がいない時期は、コケを増やすほど強く当てる必要はありません。必要最低限(短め)にして、安定してから本運用に移すのが楽です。特に茶ゴケが気になる人ほど、点灯時間の見直しが効きます。

正しく立ち上げた水槽で始まるアクアリウムのある暮らし

アクアリウムの面白さは、水槽という小さなガラス容器の中に「自然の循環」を再現することにあります。から回しの期間は、その土台を作るための大切な準備期間。ここでしっかり腰を据えて取り組めば、その後は何年も元気に泳ぐ魚たちと、美しい水景を楽しむことができますよ。

この記事が、皆さんの素晴らしいアクアリウムライフの第一歩になれば幸いです。もし分からないことがあれば、一人で悩まずに信頼できるアクアショップの店員さんに聞いたり、公式な飼育ガイドを確認したりしてくださいね。所長も、皆さんの成功を応援しています!