金魚の隠れ家は100均で揃う!おしゃれで安全な自作・代用テク

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。金魚を飼い始めると水槽の中に隠れる場所を作ってあげたくなりますが、アクアリウムショップで専用のシェルターや土管を買おうとすると意外と高いですよね。そこで注目したいのがダイソーやセリアといった100円ショップのアイテムです。最近ではおしゃれなインテリア雑貨や園芸用品を金魚の隠れ家として代用したり、工夫して自作したりする人が増えています。しかし、安価な製品を水槽に入れるにあたって塗料の溶出や形状による事故などの危険性はないのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。この記事ではおすすめの100均グッズの紹介だけでなく、安全に使用するための加工方法についても詳しく解説していきます。

賢い予算配分が金魚を救う|見た目より健康・水質へ投資

- 金魚の隠れ家に使えるおしゃれで実用的な100均アイテムがわかります

- 水槽に入れても安全な素材と避けるべき危険なアイテムの違いを学べます

- 素焼き鉢やマグカップを安全なシェルターに加工する手順を習得できます

- 酸処理やバリ取りといったプロ並みのメンテナンス技術が身につきます

金魚の隠れ家におすすめな100均グッズ

100円ショップは、今やアクアリストにとって宝の山と言っても過言ではありません。店舗の規模にもよりますが、専用の飼育用品コーナーだけでなく、食器や園芸用品、さらにはインテリア雑貨の中にも、金魚の隠れ家として極めて優秀なアイテムがたくさん眠っています。「安かろう悪かろう」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、素材の特性さえ理解していれば、専門店で数千円する商品にも劣らない機能的な隠れ家を見つけることができます。まずは、どんなアイテムが代用できるのか、私の長年の経験から特におすすめしたいグッズをピックアップして、その魅力と活用法を詳しくご紹介しますね。

おしゃれな金魚の隠れ家は100均にある

「100均のものを水槽に入れると、どうしても安っぽくなるんじゃない?」と心配される方もいるかもしれませんが、それは大きな誤解です。実は、選び方と組み合わせ次第で、まるで高級なアクアリウムショップでコーディネートしたかのような、驚くほどおしゃれな空間が作れます。特に私が注目してほしい狙い目は、アクアリウム用品売り場ではなく、「食器コーナー」と「インテリアコーナー」です。

100均の狙い目はペット売り場以外|食器・園芸が強い

例えば、食器コーナーにある透明感のあるガラス製のボウルや、モダンなデザインの小鉢。これらは本来、料理を盛るためのものですが、水槽内に入れると照明の光を受けてキラキラと輝き、非常に美しい演出効果を生み出します。金魚という魚は、赤や更紗(赤白)、キャリコ(三色)といった非常に鮮やかな体色を持っています。そのため、背景となる隠れ家には、白一色のシンプルな陶器や、逆に黒っぽいマットな質感の器を選ぶと、コントラスト効果で金魚の体色が浮き上がり、主役としての美しさが際立つのです。

また、最近の100均は「アクリル製のアイスキューブ」や「ガラス製のビー玉・おはじき」なども豊富に揃っていますよね。これらを隠れ家の周りの砂利の上に散りばめるだけで、光を乱反射させ、ポップでメルヘンな雰囲気を演出することも可能です。特に、黒い出目金やキャリコ琉金などは、少し派手な背景にも負けない存在感があるので、こうした遊び心のあるレイアウトがよく似合います。

さらに、インテリアコーナーにある「ガラスのキャニスター」や「メイソンジャー風のボトル」も使えます。これらを横倒しにして設置すれば、中が見える透明なシェルターになります。「隠れ家なのに中が見えたら意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、金魚にとっては「何かに囲まれている」という感覚があれば安心感を得られますし、飼い主にとっては隠れている愛らしい姿を観察できるというメリットがあります。専用のアクアリウムオーナメントを買わなくても、こうしたアイデア次第で自分好みのレイアウトが楽しめるのが、100均活用の最大の醍醐味かなと思います。

ワンポイントアドバイス

ガラス製品を選ぶ際は、できるだけ厚みのあるものを選びましょう。水槽掃除の際に石にぶつけて割れてしまうリスクを減らせます。また、複雑なカットが入っているグラスなどはコケが溜まりやすいので、メンテナンス性を考えるとシンプルな形状がおすすめです。

セリアで見つかる和風の隠れ家グッズ

100均チェーンの中でも、特に「セリア(Seria)」はデザイン性の高い雑貨が多く、私たちアクアリストの間でも「セリアクオリティ」と一目置かれる存在です。その中でも特に金魚飼育においておすすめしたいのが、非常に充実している「和風アイテム」の数々です。

金魚はもともと日本の文化と深く結びついた魚ですから、和のテイストとの親和性は抜群です。私がよくチェックするのは、セリアの「ミニチュアオブジェコーナー」です。ここには、手のひらサイズの小さな「鳥居」や「太鼓橋」、「古民家」、「水車」といった置物が並んでいることがよくあります。これらは本来、お部屋の棚に飾るためのものですが、水槽に沈めて周りにカボンバやマツモといった和風の水草を植えれば、まるで水中に小さな箱庭や古い村が現れたような、情緒あふれる世界観を作れるんですよね。

また、セリアには「和柄の食器」も豊富です。藍色で唐草模様や青海波が描かれたお猪口(ちょこ)や小鉢などは、ただ置いておくだけでも絵になります。これを横に倒して小型金魚のシェルターにしたり、底床に半分埋めて水草ポットとして使用したりすると、非常に粋なレイアウトになります。

| アイテム名 | 活用アイデアと特徴 |

|---|---|

| 和柄の小鉢・ぐい呑み | 横に倒して小型のシェルターに。またはソイルを入れて水草(アヌビアス・ナナなど)を植え込むポットとして使用。移動が簡単なので掃除が楽。 |

| ハニワ(埴輪)の置物 | 独特のトボけた表情が可愛らしく、SNS映え間違いなし。中空構造になっているものを選べば、小さな金魚やドジョウの良い隠れ家になります。 |

| 竹炭インテリア | 消臭用として売られていますが、沈めておくだけで黒い引き締まった和の雰囲気が出ます。多孔質なので水質浄化バクテリアの住処にもなり一石二鳥。 |

| ミニチュアの橋 | 水槽の底に「道」を作るように砂利を敷き分け、そこに橋を架けると奥行きが出ます。金魚が橋の下をくぐる姿はとても愛らしいです。 |

ただし、これらの雑貨を使用する際には注意点もあります。インテリア用の置物は、長期間水に浸けることを想定していないため、塗装が剥がれやすいものや、キラキラしたラメが吹き付けられているものがあります。これらが剥がれて水中を漂うと、金魚が餌と間違えて食べてしまい、消化不良や腸閉塞を起こす危険があります。選ぶ際は、爪で軽く擦ってみて塗装が落ちないか、ラメが付いていないかを必ず確認するようにしてください。

金魚の土管を100均商品で代用しよう

金魚は、本能的に「上からの視線」を嫌います。自然界では鳥などの捕食者に狙われる立場だからです。そのため、背中側が守られていて、狭くて暗い場所に入ると精神的に落ち着く習性があります。この習性を満たすために、土管のようなトンネル状の隠れ家は、飼育における必須アイテムと言えます。アクアリウムショップで売られているセラミック土管は機能的で素晴らしいですが、数を揃えようとするとコストがかさみますよね。でも安心してください。100均でも十分に機能的な代用が可能です。

所長の独自分析:隠れ家は「数を増やす」より「配置と通水性」で効きます

隠れ家を入れると金魚が落ち着く一方で、増やしすぎると泳ぐスペースが減ったり、フンや餌のカスが溜まる「デッドスポット」ができやすくなります。私の経験上、隠れ家はまず「金魚が全身を入れて休める場所を1〜2個」を基準にして、様子を見ながら足すのが失敗しにくいです。

置き場所は、フィルターの吐出口の真正面のような強い水流は避けつつ、水が淀みにくい位置が理想です。例えば、隠れ家の下に小石を1〜2個かませて少し浮かせるだけでも底面に水が回り、汚れが溜まりにくくなります。

また、入口は「通れそう」と思わせるサイズだと事故につながるので、迷ったら入口は大きめ・角は丸める、そして「抜け道がある形(両側が開いたトンネルなど)」を選ぶと安心かなと思います。

一番手軽で、かつ見た目も悪くない代用品は、円筒形のマグカップや湯呑み、ビアタンブラーです。これらを横倒しにして水槽の底に置くだけで、立派なシェルターになります。特に、細長い形状のビアタンブラーやフリーカップは、奥行きがあるので金魚が奥まで入り込むことができ、外からの視線を完全に遮ることができるため、金魚たちに好まれる傾向があります。私の水槽でも、気がつくとビアタンブラーの中でじっとして休憩している金魚をよく見かけます。

また、少し工作が必要になりますが、DIYが得意な方なら、配管用の「塩ビパイプ」を使うのも非常に有効な手です。塩ビパイプや継手(エルボやチーズと呼ばれるパーツ)は、ホームセンターが主流ですが、最近では大型のダイソーなどの工具コーナーでも取り扱っていることがあります。塩ビ(PVC)素材は水道管に使われるくらいですから、水質への影響は皆無で、耐久性も抜群です。

「でも、灰色のパイプをそのまま入れるのは味気ない…」と思いますよね。そこでおすすめなのが、「擬岩化」のテクニックです。

組み合わせDIYで隠れ家を作る|擬岩シェルター&緑のトンネル

- まず、パイプの表面にサンドペーパーで傷をつけ、接着剤の食いつきを良くします。

- 次に、防カビ剤が含まれていない「シリコンシーラント(バスボンドなど)」を表面に塗ります。

- シリコンが乾かないうちに、水槽で使用しているのと同じ砂利や、細かく砕いた赤玉土などを押し付けて貼り付けます。

- 完全に乾燥させれば、まるで自然の岩のトンネルのような見た目の土管が完成します。

これなら、自分の水槽の雰囲気に完全にマッチした隠れ家を、わずかな材料費で作ることができます。金魚が成長してサイズが合わなくなったら、太いパイプで作り直せばいいだけなので、コストパフォーマンスも最高です。

ダイソー園芸用品はシェルターに最適

最強の素材は素焼き鉢|安全・多孔質・加工しやすい

デザインよりも実用性や機能性を重視するなら、ダイソーの園芸コーナーは見逃せません。ここで手に入る「素焼きの植木鉢」や「テラコッタ」は、金魚の隠れ家として、おそらく最もコストパフォーマンスが高く、かつ生物学的にも優れた「最強の素材」の一つです。

なぜ、プラスチックやガラスではなく、素焼き鉢が良いのでしょうか?その理由は主に3つあります。

| メリット | 詳細な理由と効果 |

|---|---|

| 安全な素材 | 素焼き鉢は、粘土を成形して高温で焼いただけのシンプルなものです。化学的な塗料や接着剤が一切使われていないため、有害物質が溶け出す心配が極めて少なく、水質への悪影響がほとんどありません。 |

| 多孔質構造 | 表面を顕微鏡で見ると、目に見えない無数の小さな穴(細孔)が開いています。この穴が、水を浄化してくれる「濾過バクテリア」にとって絶好の棲家となります。つまり、隠れ家として置いておくだけで、水質浄化能力を底上げしてくれるフィルターのような役割も果たしてくれるのです。 |

| 加工のしやすさ | プラスチックのように割れた時に鋭利になりすぎず、金槌で軽く叩けば簡単に割ることができます。また、ヤスリで削るのも容易なので、入り口を広げたり、尖った部分を丸めたりといった加工が、特別な工具なしで誰でも簡単に行えます。 |

補足:掃除しすぎると、せっかくのバクテリアが減ります

素焼き鉢のような「住処」を増やすのと同じくらい大切なのが、フィルター掃除の頻度とやり方です。やり過ぎは水質を不安定にすることがあるので、迷ったら次の記事の考え方を先に押さえておくと失敗しにくくなります。

水槽フィルター掃除頻度の最適解と失敗しないコツ

サイズ展開も非常に豊富なので、金魚の大きさに合わせて最適なものを選べるのも嬉しいポイントです。例えば、1.5号や2号といった指先サイズの小さな鉢は、生まれたばかりの稚魚の隠れ家や、ミナミヌマエビなどの同居生物のシェルターとしてぴったりです。逆に、5号以上の大きな鉢を半分に割って入れれば、巨大化した和金やオランダシシガシラでも余裕を持って入れる立派な洞窟になります。

さらに、これらを積み重ねることで、アスレチックのような複雑な構造を作ることも可能です。鉢底ネットで巻いた鉢をピラミッド状に積めば、稚魚やエビが外敵から身を守るための要塞になります。見た目は少し無骨かもしれませんが、金魚の健康と快適さを第一に考えるなら、素焼き鉢は間違いなくトップクラスの選択肢と言えるでしょう。

補足:底床も「バクテリアの住処」として効きます

素焼き鉢と同じく、底砂の選び方でも「通水性」や「バクテリアが棲みやすい構造」は水質安定に直結します。金魚向けの底砂の考え方をまとめた記事はこちら。

底面フィルター運用での金魚向け底砂の選び方

100均の水槽オブジェに見る毒性の有無

水槽に入れてはいけない100均アイテム|金属・塗装・軟質プラ

ここで一つ、皆さんにどうしても伝えておかなければならない、非常に重要な話があります。それは、「100均の商品なら何でも水槽に入れていいわけではない」ということです。特に注意したいのが、製品に含まれる毒性や有害物質のリスクです。

ペットショップで売られているアクアリウム専用品は、生体への安全性が最優先で考慮されており、水に溶け出さない塗料や素材が使われています。しかし、100均の雑貨はあくまで「人間が陸上で使うこと」を前提に作られています。そのため、水没させて使い続けると、予期せぬ化学物質が溶け出す可能性があるのです。

最も危険なのが、金属製品です。ワイヤーカゴやブリキのバケツ、金属製のオブジェなどは、水中で急速に錆びます。この際、鉄サビだけでなく、メッキに使われている銅や亜鉛などの重金属イオンが水中に溶出します。魚類はこれらの金属イオンに対して非常に敏感で、微量でもエラにダメージを受けたり、神経系に異常をきたして死んでしまったりします。「ステンレス製だから大丈夫」と思われるかもしれませんが、100均のステンレス製品はコストダウンのためにニッケルの含有量が少なく、水中では普通に錆びることが多いので避けたほうが無難です。

また、派手な色の置物や、柔らかいプラスチック製品(塩ビフィギュアなど)も注意が必要です。これらからは、着色に使われている顔料や、プラスチックを柔らかくするための「可塑剤(フタル酸エステルなど)」が水中に溶け出す恐れがあります。水槽に入れてから「急に金魚が弱った」「水が白濁した」「変な臭いがする」というトラブルを防ぐためにも、素材選びは慎重に行わなければなりません。

信頼できる情報の参照元

銅は水生生物にとって有害になり得る物質として扱われており、水質保全の観点から基準情報が公開されています(「微量でも危険になりうる」という考え方の根拠になります)。

(出典:米国環境保護庁(EPA)『Aquatic Life Criteria – Copper』)

所長の失敗例と教訓:見た目重視の置物で、金魚が餌を吐いた話

恥ずかしい話ですが、昔の私は「セリアのミニチュア、かわいいしこれでいいか」と、インテリア用の小さな置物をそのまま水槽に入れたことがあります。最初は問題なかったのですが、数日後から水が妙に臭い、金魚の食いが落ち、ついには餌を吐く個体まで出ました。よく見ると、置物の表面がうっすらヌルついて、塗装の角が白っぽくなっていたんですよね。

すぐに取り出して大きめの水換えをし、活性炭を入れて様子を見たところ、翌日には落ち着きました。この件で痛感したのは、「水に沈めて初めて分かる劣化がある」ということです。それ以来、専用品以外を使うときは、必ずバケツで1〜2日浸け置きして、臭い・ベタつき・色落ちがないか確認し、爪で擦っても塗装が落ちないものだけを採用するようにしています。見た目よりも安全第一。これが一番の教訓でした。

では、何を基準に選べばいいのでしょうか?最も信頼できる基準の一つが、「食品衛生法」です。人間が口にする食器には、鉛やカドミウムといった有害物質の溶出に関して厳しい基準が設けられています。つまり、100均であっても「食器コーナー」にある陶器やガラス製品は、この基準をクリアしているため、水槽に入れても比較的安全性が高いと判断できるのです。

信頼できる情報の参照元

陶磁器やガラス製品からの重金属溶出基準については、厚生労働省が定める規格基準が参考になります。食器として販売されている製品は、これらの基準に適合しているため、インテリア雑貨よりも安全性が担保されています。

(出典:厚生労働省『器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤の規格基準』)

逆に、「インテリア・園芸コーナー」にある塗装された置物は、食品接触を想定していないため、基準が緩い、あるいは適用外である可能性があります。したがって、基本的には「食器として使える陶器・ガラス」や「無塗装の素焼き製品」を選ぶのが、最もリスクの低い安全な選択肢かなと思います。

100均で作る安全な金魚の隠れ家

気に入ったアイテムが見つかったら、それをそのままドボンと水槽に入れるのではなく、ひと手間加えて「安全加工」を施しましょう。私たち人間にとっては些細なバリや汚れでも、小さな金魚にとっては命取りになることがあります。この工程を経ることで、金魚が怪我をするリスクを極限まで減らし、より快適で安全な環境を作ってあげることができます。ここからは、私が実践している具体的な加工テクニックをご紹介します。

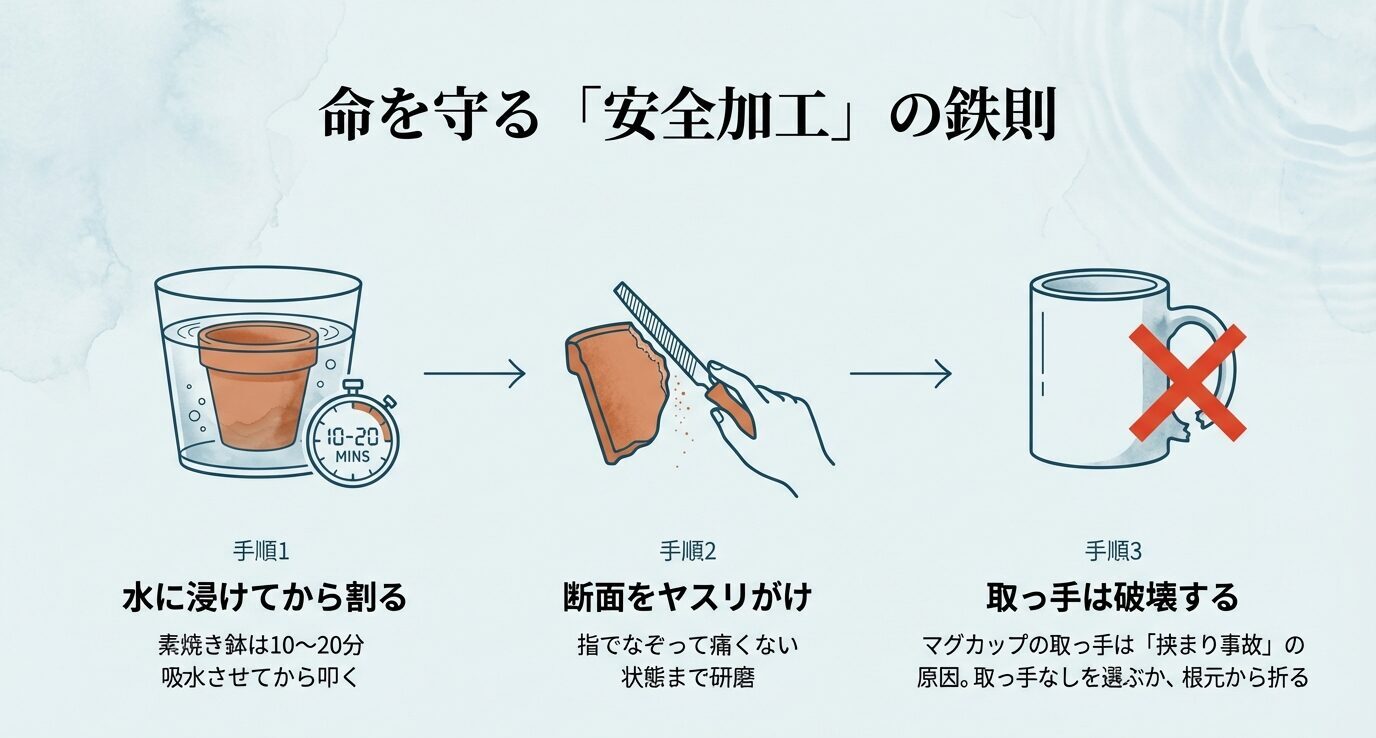

命を守る安全加工の鉄則|浸水→研磨→取っ手対策

100均素材で金魚の隠れ家を自作する

既製品をそのまま使うだけでなく、100均の素材をパズルのように組み合わせて、オリジナルの隠れ家を作るのもアクアリウムの楽しみの一つです。自作の最大のメリットは、水槽のサイズや金魚の大きさ、そして自分の美的センスに合わせて、世界に一つだけのシェルターを作れることです。

私が工作によく使う「三種の神器」とも言えるアイテムが、ダイソーやセリアで手に入る「アクリルケース」「猫よけマット」「園芸用の鉢底ネット」です。これらに共通するのは、水に強く、腐らず、有害物質を出さないという点です。

例えば、透明なアクリルケース(コレクションボックスなど)は、一部を切り欠いて入り口を作れば、観察しやすくスタイリッシュな隠れ家になります。また、鉢底ネットは非常に加工しやすく、筒状に丸めて結束バンドで留めれば、あっという間にトンネルが完成します。このネットトンネルにウィローモスを巻き付けたり、砂利を貼り付けたりすれば、見た目も自然になります。

固定には、必ず「結束バンド(インシュロック)」を使用してください。これも100均で様々なサイズが売られています。接着剤を使うと乾燥に時間がかかりますし、水中で成分が溶け出す心配がありますが、結束バンドなら物理的に固定するだけなので、即座に水槽に入れることができ、安全性も完璧です。黒や緑のバンドを選べば目立ちにくく、レイアウトの邪魔にもなりません。このように、100均の素材コーナーを「資材置き場」として見るようになると、アイデア次第で無限の可能性が広がります。

植木鉢を割って安全に加工する方法

先ほどおすすめした素焼き鉢ですが、そのままでは底の穴が小さすぎて金魚が通れないことが多く、また入り口がないため、金魚が入るには上から入らなければならず、隠れ家としての機能が不十分な場合があります。そこで、多くのベテラン飼育者が行っているのが、鉢を半分に割ってアーチ状(ドーム状)の隠れ家にするという加工方法です。

「鉢を割るなんて難しそう」と思うかもしれませんが、コツさえ掴めば簡単です。まず、加工する素焼き鉢をバケツの水に10分〜20分ほど浸けて、十分に水分を含ませます。乾いた状態で叩くと粉々に砕け散りやすいのですが、湿らせることで粘りが出て、狙ったラインで綺麗に割りやすくなります。

次に、タガネ(なければマイナスドライバーで代用可)を割りたい位置に当て、金槌で優しくコンコンと叩いていきます。一発で割ろうと強く叩くのではなく、点線を描くように少しずつヒビを入れていくイメージで、鉢の周りを一周するように叩いていくのが成功の秘訣です。ある程度ヒビが入ると、パカッと綺麗に二つに分かれます。

そしてここからが、金魚の命を守るための最重要工程です。割った直後の断面は、まるでナイフの刃のように鋭利になっています。金魚の体表は柔らかい粘膜で覆われているだけなので、この断面に驚いた拍子などで体を擦り付けると、簡単にスパッと切れてしまい、そこから水カビ病などの感染症を引き起こします。

必ず、100均のダイヤモンドヤスリや、耐水ペーパー(#200〜#400くらいの番手)を使って、断面を念入りに研磨してください。目安としては、自分の指で断面を強くなぞっても全く痛くない、ツルツルの状態になるまで削ります。角(エッジ)を少し丸めるように削るのがポイントです。この一手間を惜しまないことが、良い飼い主の条件と言えるでしょう。

猫よけマットで緑のトンネルをDIY

100均の園芸・防犯コーナーでよく見かける、「どんとキャット」などの名称で売られている猫よけ用のトゲトゲしたマット。一見すると金魚とは無縁のアイテムですが、これを使って、水草が青々と茂る美しい「緑のトンネル」を作ることができます。これは特に、産卵床としても機能する優れた隠れ家になります。

作成手順は以下の通りです。

- まず、猫よけマットをハサミで適当な大きさにカットします。金魚が通り抜けられる太さの筒ができるサイズに調整してください。

- 次に、トゲがある面を内側にして丸め、筒状にします。トゲを外側にすると金魚が傷つく恐れがあるため、必ず内側に向けます。内側のトゲは、筒の強度を保つ柱の役割を果たし、金魚の体に直接触れにくい構造になります(心配な場合は、内側のトゲの先端をニッパーでカットしてください)。

- 筒状にしたら、黒色の結束バンドで数カ所をしっかりと固定し、余分なバンドの端は切り取ります。

- 完成した筒の表面(トゲがないツルツルした側)に、ウィローモス(水苔)を薄くまんべんなく広げます。モスは乾燥に弱いので、霧吹きで湿らせながら作業すると良いでしょう。

- 最後に、釣り糸(テグス)や木綿糸をグルグルと巻き付けて、モスをマットに固定します。隙間なく巻くことで、モスが剥がれるのを防げます。

これを水槽に沈めておくと、数週間でモスが成長してテグスやマットを覆い隠し、ふさふさとした綺麗な緑色のトンネルになります。内側の空間は通水性が良く、淀みが発生しにくいため、水質悪化の原因になりにくいのもメリットです。また、成長したモスは稚魚の隠れ家や非常食にもなりますし、光合成によって水を浄化する作用も期待できます。人工物だけで作るよりも、自然の力を借りた隠れ家の方が、金魚もリラックスしてくれるはずです。

マグカップを土管にする際の注意点

マグカップを横倒しにして土管代わりにする方法は手軽で人気ですが、実はこれには一つ、意外と見落としがちで致命的な危険ポイントが存在します。それが、「取っ手(ハンドル)」の存在です。

金魚は非常に好奇心旺盛な生き物です。新しいものが水槽に入ると、くまなく探索し、狭い隙間があればとりあえず頭を突っ込んでみようとします。この時、マグカップの取っ手の輪っか部分を「通り抜けられるトンネル」だと認識してしまうことがあるのです。

まだ体が小さいうちは問題なく通り抜けられます。しかし、金魚は成長します。ある日、いつものように遊び半分で取っ手をくぐろうとしたところ、「頭は入ったけど、お腹や背びれが引っかかって抜けなくなる」という事故が発生します。金魚はバックするのが苦手な魚です。パニックになって暴れれば暴れるほど、取っ手がエラ蓋やウロコに食い込み、状況は悪化します。飼い主が外出中にこの事故が起きると、発見された時には衰弱死しているか、最悪の場合、窒息死してしまっています。

こうした悲しい事故を防ぐための対策は明確です。まず、最初から「取っ手のない湯呑みやフリーカップ」を選ぶこと。これが一番確実です。どうしてもデザインが気に入って取っ手付きのマグカップを使いたい場合は、取っ手の穴が金魚の体に対して「これでもか」というほど十分に大きいもの(金魚の体高の3倍以上など)を選ぶ必要があります。

あるいは、少し乱暴に聞こえるかもしれませんが、「取っ手を破壊する」という加工も有効です。ペンチで取っ手の根元を挟んで力を加えると、陶器の取っ手はパキッと折れます。その後、残った鋭利な断面をダイヤモンドヤスリで丸く削り落としてしまえば、安全な円筒形のシェルターとして使用できます。見た目よりも安全第一。これが鉄則です。

サンポールで石や砂利を酸処理する

これは少し上級者向けのテクニックになりますが、100均の園芸コーナーで購入した「庭石」や「大理石チップ」、「白玉石」などを水槽のレイアウトに使いたい場合、酸処理(アシッド・トリートメント)を行うことが推奨されます。

園芸用の石、特に白い石や海由来の砂利には、カルシウム分(炭酸カルシウム)や貝殻片が多く含まれていることがあります。これらをそのまま水槽に入れると、カルシウムが徐々に水に溶け出し、水質(pH)をアルカリ性に傾けたり、硬度(GH)を上昇させ続けたりします。金魚は中性〜弱アルカリ性を好むため、極端でなければ問題ないことも多いですが、急激な水質変化はストレスになりますし、コケの大量発生を招くこともあります。

これを防ぐために、強力な酸を使って、石の表面にあるカルシウム分をあらかじめ溶かして除去してしまうのが酸処理です。使用するのは、トイレ用洗剤として有名な「サンポール」などの希塩酸系洗剤です。

酸処理(アシッドトリートメント)の具体的な手順

- 準備: 必ず屋外で行い、ゴム手袋と保護メガネを着用してください。発生するガスを吸わないよう注意が必要です。

- 浸け置き: バケツに石を入れ、サンポールを原液〜2倍希釈程度でかけます。カルシウムが含まれていれば、シュワシュワと激しく泡が出ます(二酸化炭素が発生しています)。

- 放置: 泡が出なくなるまで、数時間〜一晩放置します。これにより表面のカルシウムや汚れ、細菌が溶解・殺菌されます。

- 洗浄: 酸液を捨て(大量の水で薄めながら流す)、流水で何度も洗います。

- 中和と確認: ここが重要です。酸が石の内部に残っていると水槽内で溶け出し、pHを急降下させて金魚を殺してしまいます。真水に重曹を少し溶かして中和するか、毎日水を変えながら数日間真水に浸け置きします。最後にpH試験紙や試薬で、浸け置き水が中性であることを確認してから水槽に入れてください。

「酸処理」の手順をもう少し具体例つきで確認したい場合は、酸やサンポールを使った処理の流れをまとめたこちらの記事も参考になります(やり方・注意点のイメージが掴みやすいです)。

サンポール等を使う「酸処理」の手順と安全な進め方

「ここまでやるのは面倒だし怖いな」と感じる方は、無理に園芸用の石を使わず、素焼き鉢やガラス製品、あるいはアクアリウムショップで売られている処理済みの石(溶岩石など)を選ぶのが無難でしょう。酸処理は効果的ですが、リスク管理ができて初めて成立するテクニックであることを忘れないでください。

100均で金魚の隠れ家を揃える総括

金魚 隠れ家 100均で揃えることは、単なるコスト削減のための節約術ではありません。それは、工夫とアイデア次第で、高価な既製品にも負けないオリジナリティあふれる水景を作り出す、非常にクリエイティブで楽しいプロセスです。ここまでご紹介してきた通り、食器や園芸用品、そしてDIY素材など、100円ショップにはアクアリウムの可能性を広げてくれるアイテムが山のように眠っています。

しかし、そこで最も重要になるのが、飼い主であるあなたの「目利き」と「愛情」です。専用品ではない雑貨を流用する以上、そこには必ずリスクが潜んでいます。「この素材は水に溶けないか?」「この形状は金魚を傷つけないか?」と、常に金魚の立場になって考え、危険な要素を排除する。必要であればヤスリがけや酸処理といった手間を惜しまない。このプロセスこそが、金魚への愛情そのものだと私は思います。

また、隠れ家を安価に抑えることには、別の大きなメリットもあります。それは、浮いた予算を他の重要な設備投資に回せるということです。例えば、強力な濾過フィルターや、栄養価の高い高品質な餌、あるいは水温を安定させるためのヒーターなど、金魚の健康に直結する部分にお金をかけることができます。見た目は100均で賢く整え、生命維持に関わる部分はハイスペックに。このメリハリこそが、賢いアクアリストの戦略と言えるのではないでしょうか。

外部フィルターと上部フィルター併用でろ過力を底上げする方法

よくある質問(Q&A)

Q: 金魚に隠れ家って本当に必要ですか?入れないとストレスになりますか?

A: 絶対に必須というより、「落ち着ける場所があると安定しやすい」という位置づけです。特に導入直後や、同居が多い水槽、外から人影がよく動く環境では効果を感じやすいです。ただし入れすぎると掃除がしにくくなるので、まずは1〜2個からで十分かなと思います。

Q: 隠れ家のサイズはどう選べばいいですか?

A: 目安は「金魚がUターンできる余裕がある」ことです。ギリギリだと出られなくなる事故が起きやすいので、入口も内部も少し大きめを選び、角は研磨しておくのが鉄板です。

Q: 100均のプラスチック(アクリルケース等)は安全ですか?

A: 「硬い樹脂で、臭いがなく、ベタつかないもの」であれば使いやすいです。逆に、柔らかい塩ビ系や、強い臭いがするもの、塗装・印刷が水に触れる構造のものは避けたほうが無難です。心配なら、バケツで浸け置きして異変がないか確認してから入れましょう。

Q: 酸処理は必ずやらないとダメですか?

A: 必須ではありません。金魚は弱アルカリ寄りでも飼えるので、石の種類によっては問題にならないことも多いです。ただ、白い石や貝殻片が混ざっていそうな砂利は水質に影響しやすいので、気になる方は酸処理か、最初から処理済みの石を選ぶと安心です。

Q: 隠れ家を入れたら水が汚れやすくなりました。なぜですか?

A: 隠れ家の裏や下が「フン溜まり」になっている可能性が高いです。少し浮かせて通水性を確保したり、配置を水流のある場所に寄せたり、掃除のときに一度どかして底を吸い出すだけで改善しやすいです。

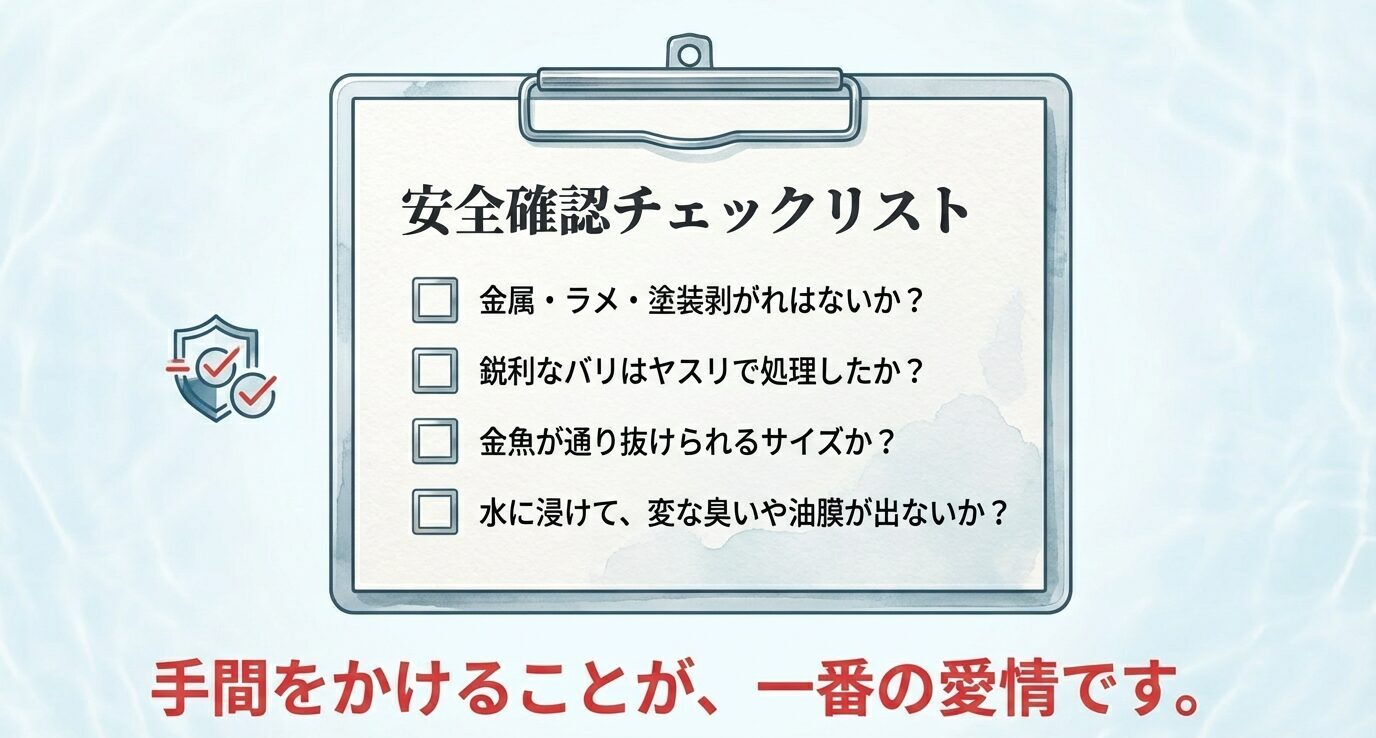

安全確認チェックリスト|投入前の最終点検

実行チェックリスト

- 金属製品(ブリキ・ワイヤー・メッキ)を水槽に入れない

- 塗装・ラメ・印刷が剥がれそうな置物は避ける(爪で擦ってチェック)

- 迷ったら「食器コーナーの陶器・ガラス」または「無塗装の素焼き」を選ぶ

- 投入前に中性洗剤なしでよく洗い、可能ならバケツで1〜2日浸け置きして臭い・色落ちを確認

- 割った素焼き・加工したパーツは、指でなぞって痛くないまでヤスリがけする

- マグカップは取っ手事故に注意(取っ手なしが安全/使うなら穴が十分大きいもの)

- 隠れ家は置きすぎず、まず1〜2個から。下に小石をかませて淀みを減らす

- 水換えのタイミングで劣化(割れ・欠け・塗装浮き)を点検し、怪しいものは交換する

最後に、100均アイテムは耐久性の面では専用品に劣る場合があります。プラスチックが劣化して割れやすくなったり、塗装が薄くなったりしていないか、水換えのタイミングなどで定期的に点検してあげてください。

金魚の水換え頻度と失敗しない基本手順

「100円だから汚れたらすぐに新品に交換できる」という気楽さも、また一つの利点です。

ぜひ、あなただけの視点で100均の店内を探索してみてください。「これ、逆さにしたら面白いかも!」「これを組み合わせたら隠れ家になる!」という発見がきっとあるはずです。安全第一を心がけつつ、世界に一つだけの素敵な金魚のお家を作ってあげてくださいね。あなたの金魚ライフが、より豊かで楽しいものになることを心から応援しています。