100均の石で水槽レイアウト!種類や危険な煮沸と酸処理

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。みなさんは水槽のレイアウト素材を安く済ませたいと考えたとき、ダイソーやセリアなどの100円ショップに並ぶ石や砂利を活用したいと思ったことはありませんか。実際に店舗に行くと、アクアリウム専門店顔負けの素材が販売されています。しかし同時に、安すぎる素材を使って大切な生体に害がないか、水質が悪化しないかといった不安もよぎるものです。この記事では、100均で手に入る石の種類や特性、そして安全に使うための酸処理や洗い方といった下準備について、私の経験を交えて詳しく解説します。

- 100円ショップで入手できる主な水槽用石材の種類とそれぞれの特徴

- 大磯砂や麦飯石が水質や生体に与える具体的な化学的影響

- クエン酸を使った安全確実な酸処理の手順と煮沸消毒の危険性

- セット初期に発生しやすい茶ゴケの原因と効果的な対策方法

水槽の石を100均で揃える種類と選び方

「安さの裏に潜む2つの落とし穴」

最近の100円ショップのアクアリウムコーナーは本当に充実していますね。まずは、どのお店でどんな石が手に入るのか、そしてそれぞれの石が持つ「鉱物としての性格」を正しく理解することから始めましょう。見た目だけで選んでしまうと、後で水質管理に苦労することになるかもしれません。ここでは、主要な100円ショップで手に入る石材の傾向と、それぞれの鉱物的な特性について深掘りしていきます。

なお、石そのものの安全性に加えて「どう置くか(構図)」で完成度が大きく変わります。三角構図・凹型構図など、レイアウトの基本を先に押さえておきたい方は、アクアリウム初心者の「何から?」を全解決の「おしゃれな水槽レイアウトを作る基本の構図」も参考になります。

「100均で手に入る石の個性(代表4種)」

ダイソーやセリアにある石の種類

私たちが普段利用するダイソー、セリア、キャンドゥといった主要な100円ショップでは、店舗の規模にもよりますが、意外なほど多様な石材が販売されています。ただ、店舗によって品揃えの傾向が少し異なるのをご存知でしょうか。

例えば、セリアは「メダカ飼育」や「園芸」に力を入れている店舗が多く、比較的小粒で自然な風合いの砂利や、園芸用の化粧石が充実しています。一方、ダイソーは大型店舗が多く、アクアリウム専用コーナーに「ゼオライト」や「カラー砂利」など、機能性や装飾性を重視したラインナップが目立ちます。キャンドゥでは、玄人好みの「麦飯石」などがスポットで入荷されることがあり、アクアリストの間で話題になることもしばしばです。

代表的なものとしては、以下のようなラインナップが挙げられます。

| 入手先例 | 石材の種類 | 主な特徴と注意点 |

|---|---|---|

| セリア等 | 大磯砂(おおいそずな) | 日本のアクアリウムで最も伝統的な砂利。黒っぽく落ち着いた色合いで、使い込むほどに味が出ますが、貝殻を含んでいるため水質をアルカリ性に傾けます。 |

| キャンドゥ等 | 麦飯石(ばくはんせき) | 多孔質で濾過能力が高い機能性石材。水質浄化作用が期待できますが、初期に微細な粉が出やすいため洗浄が必要です。 |

| ダイソー等 | ゼオライト | アンモニア吸着能力がある白い石。水質調整剤としても使われますが、吸着限界が来ると効果がなくなる消耗品です。 |

| 各社 | ガラス石・カラー砂利 | 透明や青、ピンクなど人工的な彩り。化学的には安定しており水質を変えませんが、バクテリアの定着率は低めです。 |

これらは「アクアリウム用」としてパッケージングされていますが、専門店で売られている高級ブランドの石材とは異なり、あくまで「素材そのもの」に近い状態で売られていることが多いです。つまり、メーカー側での洗浄や酸処理といった「下ごしらえ」が最小限に留められているため、使う側の知識と下処理が試されるアイテムだと言えますね。

また、注意したいのが「園芸用」の石を流用する場合です。100均の園芸コーナーには、魅力的な色や形の石がたくさんありますが、中には防腐剤や防カビ剤がコーティングされているものも存在します。これらは植物には無害でも、エラ呼吸をする魚やエビにとっては致命的な毒になることがあります。「天然石100%」の表記があるか、あるいは「観賞魚用」として売られているものを極力選ぶようにしましょう。もし園芸用を使う場合は、リスクを理解した上で、後述する洗浄工程をより念入りに行う必要があります。

セリアの大磯砂と水質への影響

セリアなどで見かける「大磯砂」は、非常に人気のある底床材です。古くから日本の金魚飼育や熱帯魚飼育に使われてきた歴史があり、その落ち着いた色合いは水草の緑や魚の体色を引き立ててくれます。しかし、この大磯砂には少しクセがあります。実はこれ、厳密には石だけでなく「貝殻の欠片」がたくさん混ざっているんです。

「たかが貝殻」と侮ってはいけません。貝殻の主成分は炭酸カルシウム(CaCO3)です。これが水槽の中で少しずつ溶け出すと、水質に以下のような化学的な変化をもたらします。

- pH(ペーハー)の上昇:水素イオン濃度が低下し、水をアルカリ性に傾けます。

- 硬度(GH/KH)の上昇:カルシウムイオンやマグネシウムイオンが溶け出し、水が「硬水」になります。

- 緩衝作用(バッファー):酸性の物質が入ってきても、溶け出した炭酸イオンが中和してしまい、pHを下げにくくします。

この性質は、飼育する生体によって「メリット」にも「デメリット」にもなります。

例えば、金魚やメダカ、アフリカンシクリッド、グッピーのように、中性から弱アルカリ性の水を好む魚にとっては、大磯砂は非常に理想的な環境を作ってくれます。pHが酸性に傾きすぎるのを防いでくれるため、水質管理が楽になるのです。

一方で、弱酸性の軟水を好む南米産のテトラ(ネオンテトラなど)や、多くの水草にとっては「住みにくい環境」になってしまう可能性があります。硬度が高い水では、水草が栄養をうまく吸収できずに育ちが悪くなったり、「硬度障害」と呼ばれる萎縮現象を起こすことがあります。また、pHが高すぎるとアンモニアの毒性が強くなるため、水質のバランスを取るのが難しくなることもあります。(出典:U.S. EPA『Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria for Ammonia – Freshwater (2013)』)これが、大磯砂を使う際に注意が必要な最大の理由であり、後述する「酸処理」が必要とされる背景なのです。

なお、「pHが上がって下がらない」「原因が石や底床かも?」と感じる場合は、水槽のpHが上がる原因と確実に下げる方法も合わせて読むと、原因の切り分けと対処が整理しやすいです。

キャンドゥの麦飯石の効果

キャンドゥなどで扱われている「麦飯石」は、個人的に非常にコストパフォーマンスが高いと感じている素材です。麦飯石は、古来より薬石としても知られる火成岩の一種(石英斑岩や花崗斑岩など)で、その最大の特徴は、目に見えない無数の小さな穴が開いている「多孔質構造(たこうしつこうぞう)」にあります。

このスポンジのような構造には、アクアリウムにおいて大きく二つのメリットがあります。

- 物理的な吸着効果:活性炭のように、水中の汚れや色素、微細な浮遊物、さらには有害な重金属などを物理的に吸着して閉じ込める効果があります。これにより、水の透明度が上がり、嫌な臭いを抑える効果が期待できます。

- バクテリアの巨大な住処:表面積が非常に広いため、アンモニアや亜硝酸を分解する「硝化バクテリア」が大量に定着できます。ツルツルの石に比べて、圧倒的に生物濾過が立ち上がりやすく、水槽全体の浄化能力を底上げしてくれます。

実際に私の管理する水槽でも、キャンドゥの麦飯石を底床として導入したことがありますが、セットから数週間後には水が輝くように透き通り、底床の汚れが自然と分解されて黒ずみが消えていった経験があります。これはバクテリアが石の内部までしっかり定着し、有機物を分解してくれている証拠です。通常、こうした機能性ソイルや濾過材は専門店で買うとそれなりの値段がしますが、100円でこの機能性が手に入るのは、アクアリウム初心者にとって非常に大きな味方になるはずです。

さらに、麦飯石にはミネラル(カリウム、鉄分、マグネシウムなど)を微量に溶出する作用もあると言われています。これにより、水草の成長に必要な微量元素が供給されたり、生体の新陳代謝を活発にする効果も期待できるかもしれません。ただし、吸着能力には限界があるため、数ヶ月から半年程度使い続けると吸着効果は薄れていきます。それでも、バクテリアの住処としての機能は半永久的に続くため、一度定着すれば長く使える優秀な素材と言えるでしょう。

ゼオライトやガラス石の使い道

ダイソーなどでよく見る「ゼオライト」は、沸石(ふっせき)と呼ばれる鉱物で、強力なイオン交換能力を持っています。具体的には、水中の有害なアンモニアイオンを吸着し、代わりにナトリウムイオンなどを放出する性質があります。これは、水槽立ち上げ初期のバクテリアがまだ十分に繁殖していない時期に、魚が排出するアンモニアで中毒を起こすのを防ぐための「緊急避難的なフィルター」として非常に優秀です。

もし実際に「魚が苦しそう」「アンモニアが出ているかも」と感じた時の見分け方や、最初にやるべき緊急手順を確認したい場合は、金魚のアンモニア中毒の見分け方と対策も参考になります。

ただし、ゼオライトの吸着能力には明確な限界(飽和点)があります。いっぱいまで吸着するとそれ以上は効果がなくなるため、定期的な交換が必要になる「消耗品」としての側面が強いことを覚えておいてください。ちなみに、食塩水に浸けることで吸着したアンモニアを放出させ、ある程度再生させることも可能ですが、100均の価格を考えれば新品に交換する方が衛生的で手軽かもしれません。

一方、「ガラス石」や「着色された砂利」は、主成分が二酸化ケイ素(SiO2)などで構成されており、化学的に非常に安定しています(これを「不活性」と言います)。水に入れると酸が出るわけでもアルカリが出るわけでもなく、水質を全く変化させません。この「水質に干渉しない」という特性は、実は初心者にとって非常に扱いやすいメリットです。pH調整などに悩まされることなく、安心して使えるからです。

ただし、表面がつるつるしていて多孔質ではないため、バクテリアが定着できる面積は極めて小さくなります。「水をきれいにする能力」はあまり期待できませんので、濾過フィルターの性能に依存することになります。あくまで見た目を楽しむ装飾用として、あるいはベアタンク(底砂を敷かない水槽)のアクセントとして割り切って使うのが賢い使い方でしょう。

初心者におすすめの選び方

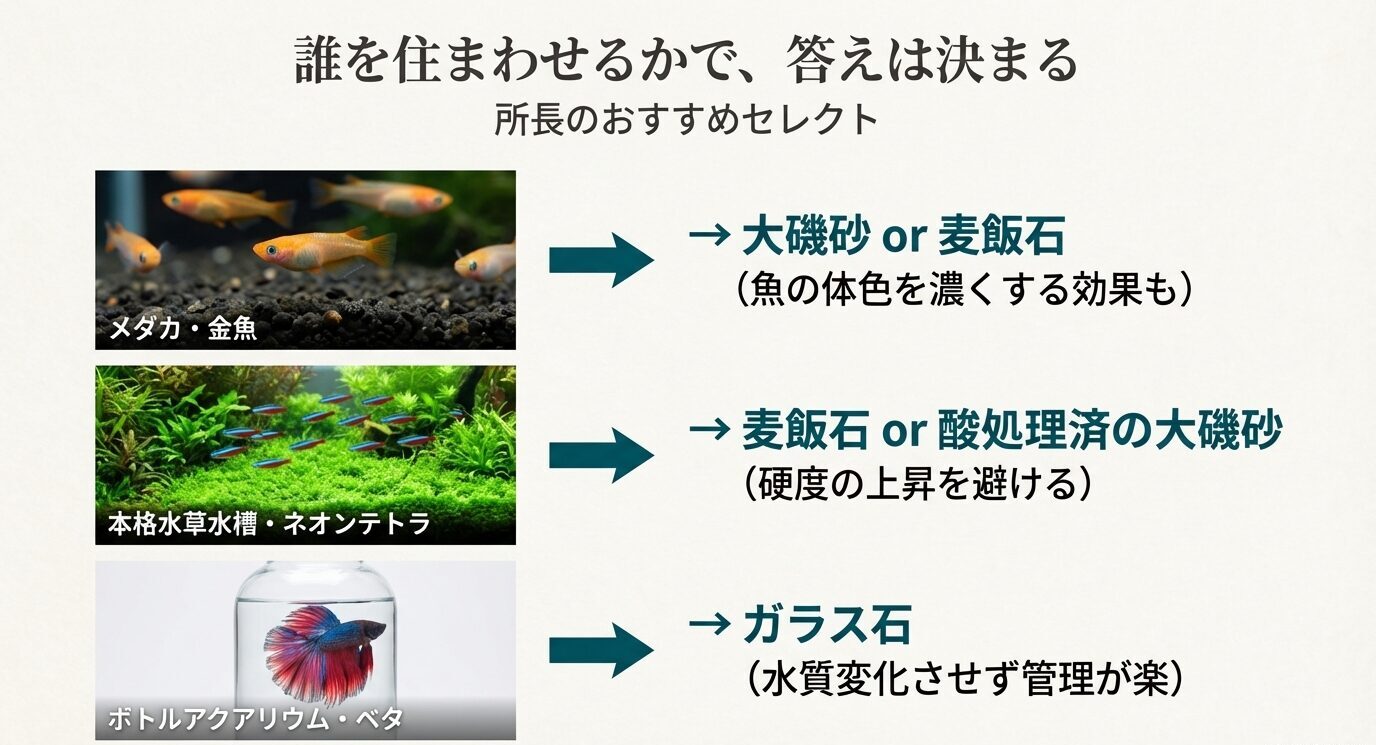

「所長のおすすめセレクト(生体別)」

結局、どれを選べばいいの?と迷ってしまう方へ。アクアリウムの底床選びに「絶対の正解」はありませんが、「飼育したい生体との相性」で選ぶのが失敗しない最大のコツです。石の見た目だけで選んでしまうと、後でpH調整に苦労したり、魚が体調を崩したりする原因になります。

所長のおすすめセレクト

- メダカ・金魚・プラティを飼いたい: 迷わず「大磯砂」や「麦飯石」がおすすめです。これらの魚は中性〜弱アルカリ性の水を好むため、大磯砂の水質変化が良い方向に働きます。また、砂利の色が暗いと、魚が保護色機能で体色を濃く鮮やかにする効果(色揚げ)も期待できます。

- 本格的な水草水槽やネオンテトラを飼いたい: 未処理の「大磯砂」は避けたほうが無難です。硬度が上がると水草が育ちにくくなります。「麦飯石」を使うか、後述する酸処理を徹底的に行った大磯砂を使いましょう。あるいは、100均素材にこだわらず、専門店で「ソイル」を購入するのも賢明な選択肢です。

- おしゃれなボトルアクアリウムやベタを飼いたい: 「ガラス石」がおすすめです。少量の水で管理するボトルアクアリウムでは、石による水質変化の影響がダイレクトに出やすいため、水質を変えないガラス石は管理を楽にしてくれます。光を通してキラキラと輝く様子はインテリアとしても最適です。

底床(砂利・ソイルなど)全体の向き不向きも含めて整理したい場合は、底面フィルターの底砂おすすめと選び方の極意で、大磯砂とソイルの違い(耐久性・水質への影響・メンテ性など)を確認しておくと判断がラクになります。

また、初心者がやりがちなミスとして、「いろんな種類の石を混ぜて使う」ことがあります。見た目は賑やかになりますが、それぞれ比重や粒の大きさが違うため、掃除をするたびに重い石が下に沈み、軽い石が上に上がってきて、レイアウトが崩れやすくなります。さらに水質の管理も複雑になるため、最初は「一種単用(一種類の石だけを使うこと)」をおすすめします。

100均の水槽用石を使う前の処理と注意点

ここからが本記事の核心部分であり、最も重要にお伝えしたい内容です。「100円の石を買ってきたから、そのまま水槽にドボン!」は絶対にやめてください。安価な石材は、コストダウンのために洗浄や処理工程が簡素化されていることが多いため、私たちが手を加えて安全な状態にする必要があります。特に「酸処理」と「煮沸の禁止」については、正しい知識を持っておかないと、水槽崩壊や事故につながる可能性があります。

購入後の正しい石の洗い方

まずは基本中の基本、「水洗い」です。買ってきたばかりの100均の石は、採掘時の泥や石の粉塵、あるいは輸送中に擦れて出た微細な粉が多く付着しています。これをそのまま水槽に入れると、水が真っ白に濁ってしまい、数日間取れないこともあります。

具体的な手順としては、バケツに石を入れ、水道水で米を研ぐようにゴシゴシと力強く洗います。麦飯石などは特に粉が出やすいので、念入りに行いましょう。最初は泥水のような濁りが出ますが、水を捨てて新しい水を入れ、また研ぐ…という作業を繰り返します。水が完全に透明になるまでやる必要はありませんが、白濁りが薄くなるまで、少なくとも5〜10回は水を替えて洗ってください。

この時、食器用洗剤や石鹸は絶対に使わないこと。これが鉄則です。界面活性剤は魚のエラに深刻なダメージを与える猛毒であり、一度石の多孔質構造に入り込むと、すすいでも完全には除去できません。「洗うのは水だけ」または「頑固な汚れはタワシで物理的に落とす」のがアクアリウムの常識です。

もし園芸用の石を使用する場合は、防腐剤などが表面に付着している可能性を考慮し、最初の数回はお湯(40〜50度程度)で洗ったり、一晩水に漬け置いてから洗うなど、より慎重な洗浄を行うことを強く推奨します。

クエン酸を使った酸処理の手順

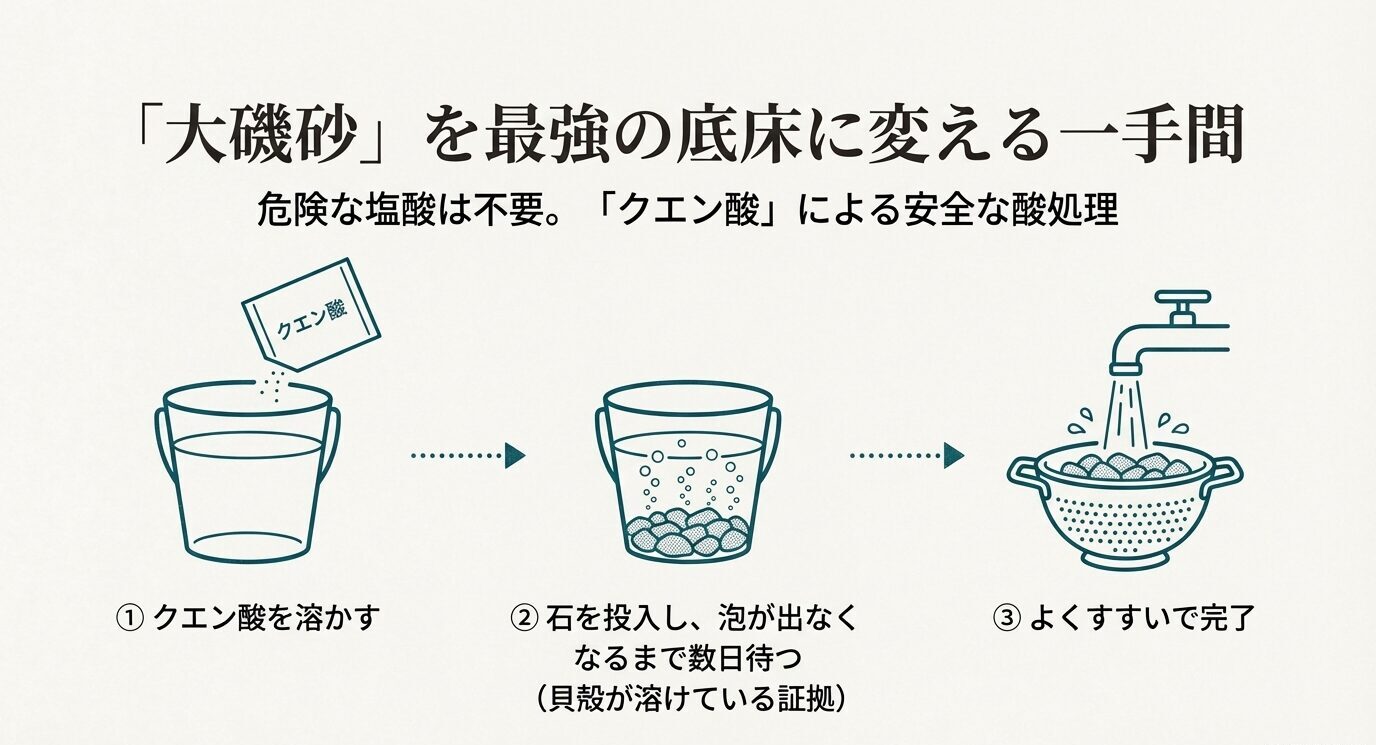

「クエン酸で安全に酸処理する手順」

大磯砂を水草水槽や、ネオンテトラなどの弱酸性を好む魚に使いたい場合、必須となるのが「酸処理」です。これは酸の力で石に含まれる貝殻(炭酸カルシウム)を強制的に溶かし切り、水質への影響(硬度上昇)を無力化する化学的な処理方法です。

一般的には、トイレ用洗剤の「サンポール(塩酸)」を使う方法が有名ですが、塩酸は強力な酸であり、皮膚に付くと火傷の恐れがあるほか、室内で行うと強烈な塩素臭が発生して家族に嫌がられること間違いなしです。そこで私が強くおすすめするのが、「クエン酸」を使った安全な処理方法です。クエン酸も100円ショップの掃除コーナーや食品コーナーで手に入りますし、何より揮発しないので部屋が全く臭くなりません。小さなお子様がいる家庭でも安心して作業ができます。

クエン酸処理の具体的なレシピ

- 対象:大磯砂 約6リットル(60cm規格水槽の底床分くらい)

- 溶媒:水 または ぬるま湯 約20リットル(バケツ一杯)

- 試薬:クエン酸 約50g〜100g(大さじ3〜6杯程度。多めでも問題ありません)

手順詳細:

- バケツに水を張り、クエン酸を投入してよく溶かします。ぬるま湯を使うと反応速度が上がり、処理時間を短縮できます。

- 洗った大磯砂をバケツに投入し、全体が酸に浸かるようにします。

- すぐに「シュワシュワ」と音を立てて泡が出てきます。これは貝殻が溶けて二酸化炭素(CO2)が発生している証拠です。

- そのまま数日から1週間程度放置します。途中、一日に一回程度スコップで底からかき混ぜて、酸が行き渡るようにしてください。

- 泡が出なくなったら反応完了の合図です。

- 最後に酸を抜くため、水道水ですすぎ洗いを十分に行います。残留したクエン酸が水槽に入っても、バクテリアの餌になるだけですぐに分解されるため、塩酸ほど神経質に洗う必要はありません。

処理が終わったか確認する「酢酸テスト」も有効です。処理後の石を取り出して、少量のクエン酸水(またはお酢)をかけてみてください。これで泡が出なければ処理は完璧です。もし泡が出るようなら、カルシウムがまだ残っているので、新しいクエン酸水を作り直して再処理を行いましょう。このひと手間をかけるだけで、大磯砂は「半永久的に使える最高の底床」へと生まれ変わります。

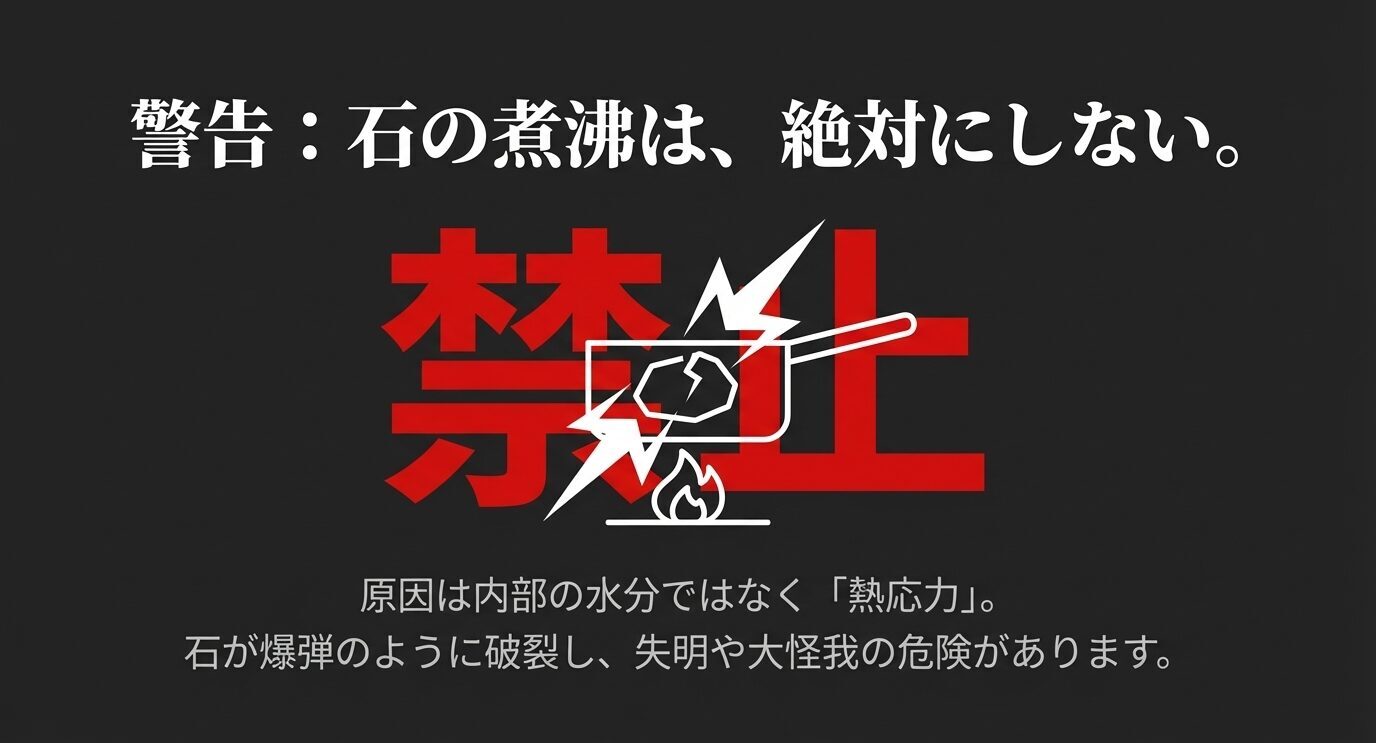

危険!石の煮沸消毒は絶対NG

「警告:石の煮沸は絶対にしない」

川で拾ってきた石や、安価な100均の石を使う際、「雑菌や寄生虫が怖いから、鍋で煮て煮沸消毒しよう」と考える方が非常に多いのですが、これは命に関わる極めて危険な行為ですので、絶対に、絶対にやめてください。

「石の中に水分があって、それが沸騰して水蒸気爆発を起こす」と解説されることが多いですが、乾燥した石であっても爆発するリスクがあります。物理学的には「熱応力(ねつおうりょく:Thermal Stress)」が主な原因と考えられます。

石は一般的に熱伝導率が非常に低い物質です。熱湯に入れると、石の「表面」だけが急激に熱くなり膨張しようとしますが、「中心部」はまだ冷たく体積が変わらないままです。この時、膨張しようとする外側と、留まろうとする内側との間で、石の構造強度を超える強烈な引張応力や圧縮応力が発生します。そして限界を超えた瞬間、まるで爆弾のように石が破裂し、鋭利な破片が弾丸のように飛び散るのです。鍋を突き破るだけでなく、近くにいる人の目や体に突き刺さる大事故になりかねません。

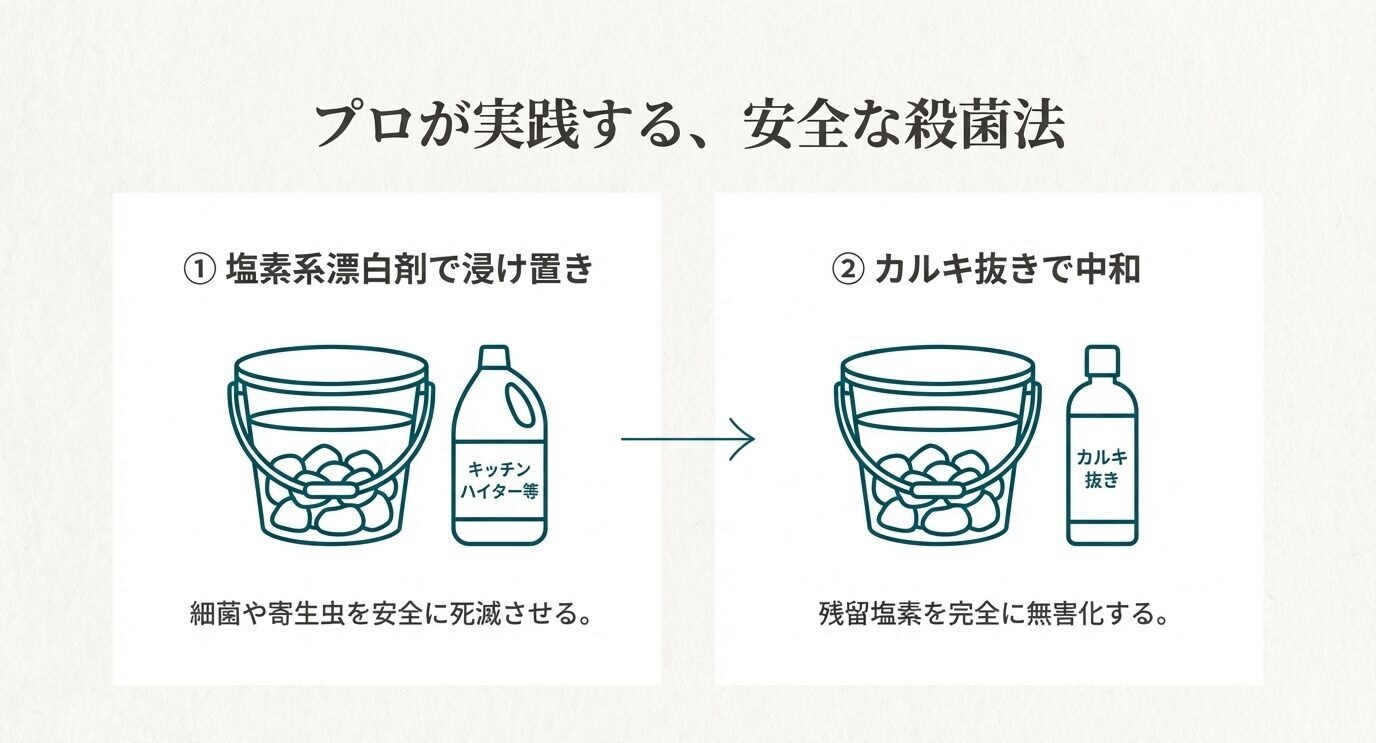

では、どうやって消毒すればいいのでしょうか。プロのアクアリストも採用している安全な方法は、「塩素系漂白剤(キッチンハイター等)」を使用することです。

「プロが実践する安全な殺菌法」

安全な消毒プロトコル

煮沸はせず、バケツの水に塩素系漂白剤(界面活性剤を含まないタイプ)を規定量入れ、石を数時間〜一晩浸け置きします。塩素(次亜塩素酸ナトリウム)は強力な酸化力で細菌やウイルスを死滅させます。その後、大量の水ですすぎ、最後にカルキ抜き剤(チオ硫酸ナトリウム)を入れた水に浸けて完全に中和すれば、安全に使用できます。

※次亜塩素酸ナトリウムの消毒効果や正しい取り扱いについては、厚生労働省等の公的な情報を参照してください。 (出典:厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ『新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について』)

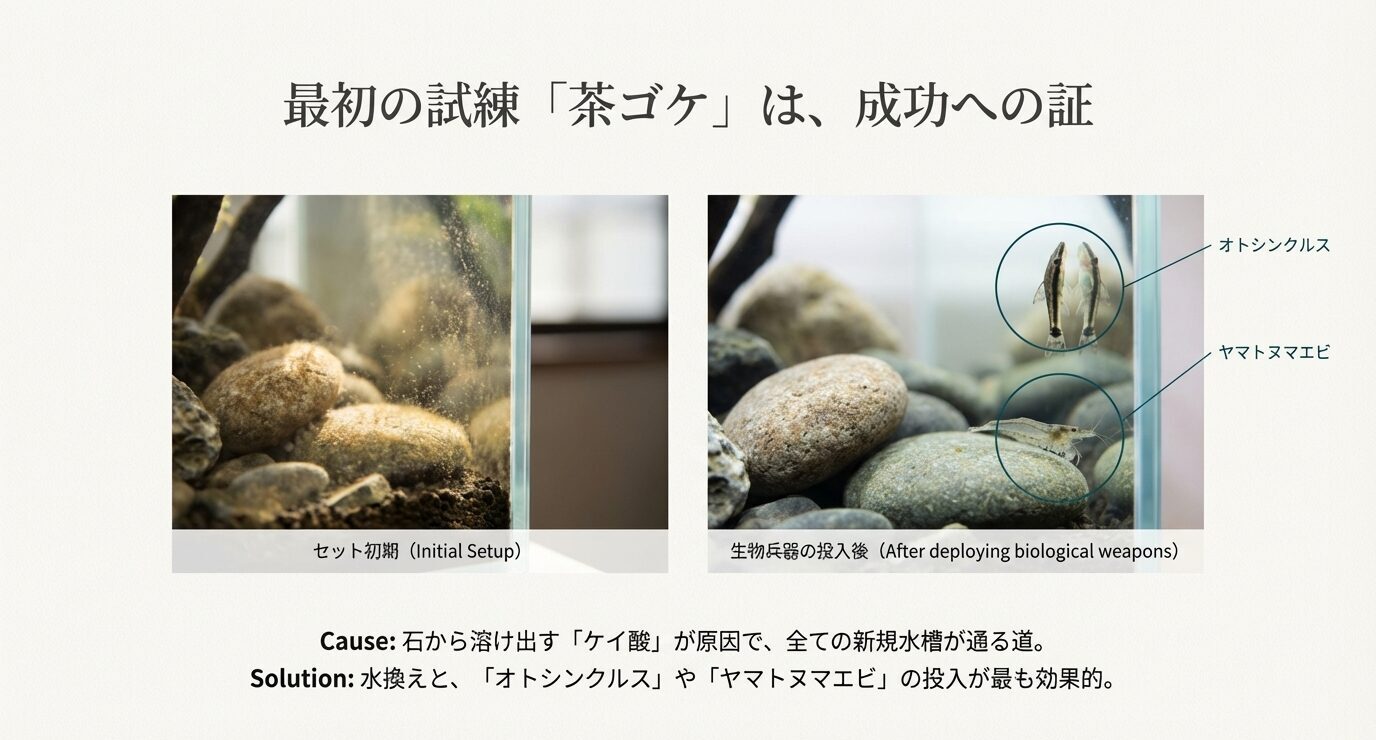

セット初期の茶ゴケと対策

「茶ゴケは初期の通過儀礼(原因と対策)」

100均の石、特に麦飯石や新しい大磯砂を水槽に入れてセットした後、1〜2週間ほどすると、ガラス面や水草の葉、そして石の表面が茶色いコケ(茶ゴケ)で覆われることがあります。「せっかく綺麗にしたのに、やっぱり安い石だからコケが出たのか…」と落ち込む必要はありません。これは石が悪いわけではなく、新しい水槽で必ずと言っていいほど起こる「通過儀礼」のようなものです。

「掃除の具体手順」や「やってはいけないNG対策」まで含めて知りたい場合は、水槽の茶ゴケが大量発生する原因とNGな対策も参考になります。

この茶ゴケの正体は「珪藻(けいそう)」という藻類の一種です。珪藻は、細胞壁を作るために「ケイ酸(シリカ)」という物質を必要とします。新しい石や砂利からは、このケイ酸塩が水中に溶け出しやすいため、それを餌にして珪藻が爆発的に増殖するのです。

しかし、これは一時的な現象です。水槽内のケイ酸塩が消費され尽くし、濾過バクテリアが十分に定着して水質が安定してくると、珪藻の勢いは自然と衰え、やがて緑色のコケへと遷移するか、コケの少ない安定期に入ります。

効果的な対策としては、以下の3点が挙げられます。

- 頻繁な水換え:最初のうちは3日に1回など、こまめに水を換えて、溶け出した余分なケイ酸塩を物理的に排出します。

- 生物兵器の投入:茶ゴケは大抵のコケ取り生体が好んで食べます。特にオトシンクルスやヤマトヌマエビ、石巻貝などは茶ゴケを驚くべきスピードで食べてくれます。彼らを少し早めの段階で投入することで、見た目をきれいに保つことができます。

- 照明時間の調整:光が強すぎるとコケの成長を助長します。初期は照明時間を6時間程度に抑えるのも有効です。

茶ゴケが出たということは、水槽が動き出した証拠でもあります。焦らず、生物の力を借りながら水質が安定するのをじっくり待ちましょう。

ここだけの話、所長も最初から「安全運転」だったわけではありません。昔、園芸コーナーの見た目が良い白い化粧石を「天然石っぽいし大丈夫でしょ」と軽くすすいだだけで小型水槽に投入したことがあります。すると翌日、ガラス面がいつも以上に白く濁り、エビが落ち着かずウロウロ、魚もどこかソワソワ……。「あ、これヤバいやつだ」と背筋が冷えました。

慌てて石を取り出してバケツで洗い直したら、いつまで経っても細かい粉が出る出る。結局、その日は石を撤去→大きめの換水→活性炭(または新しいフィルター)で応急対応という流れで事なきを得ましたが、「観賞魚用じゃない石を安易に入れる怖さ」を身をもって学びました。

もうひとつやりがちなのが、酸処理を「泡が減ったからOK」で早上がりするパターンです。所長も一度、時間がなくて2日で切り上げたところ、あとからpHがじわじわ上がって苦労しました。原因は単純で、石の奥に残っていた炭酸カルシウムが後から溶けてきたんですね。

この2つの失敗からの教訓はシンプルです。

- 園芸用は基本「別物」:使うなら「天然石100%」表記の確認+ぬるま湯洗い+一晩漬け置きまでセットで。

- 酸処理は「泡が止まる」まで:途中で止めない。最後に酢酸テストで泡が出ないことを確認する。

- 本水槽に入れる前に“試運転”:バケツに処理済みの石と水を入れて一晩置き、濁り・匂い・pHの変化がないかを見る(この一手間が最強の保険です)。

Q. 100均の「観賞魚用」って書いてある石なら、そのまま使っても大丈夫?

A. そのままドボンはおすすめしません。観賞魚用でも粉や泥は付いていますし、素材によっては水質に干渉します。最低限「水洗い(5〜10回)」、大磯砂で弱酸性狙いなら「酸処理」までやってからが安全です。

Q. クエン酸処理のあと、すすぎはどれくらいやればいい?

A. 目安は「水を替えて2〜3回しっかり揉み洗い+一晩漬け置き」です。クエン酸は塩酸ほど神経質になる必要はありませんが、粉や酸の残りを落とす意味で、最後に漬け置きしてから使うと安心感が段違いです。

Q. ゼオライトは入れっぱなしでOK?

A. 基本は「立ち上げ初期の保険」と割り切るのが安全です。吸着は飽和しますし、長期間入れっぱなしだと「効いてるのか効いてないのか」が分かりづらくなります。水槽が安定してきたら交換・撤去して、バクテリアの力(生物濾過)に寄せていくのが王道です。

Q. 石の消毒は、天日干しでも代用できますか?

A. 乾燥自体は悪くありませんが、「確実な殺菌」という意味では弱いです。安全性を重視するなら、記事内で紹介した塩素系漂白剤→カルキ抜きで中和の流れが一番手堅いです。

Q. 石を入れたらpHが上がってしまいました。まず何をすべき?

A. まずは原因切り分けです。疑わしい石(大磯砂や貝殻っぽい混入物)があるなら一度取り出し、水換えでリセットしつつ様子を見ます。急いで薬剤で下げるより、原因を潰した方が再発しません。心当たりがある場合は、酸処理のやり直しが早道です。

【実行チェックリスト】

- ☐ 使う石は「観賞魚用」または「天然石100%」表記を確認した

- ☐ 園芸用を流用する場合はリスクを理解し、ぬるま湯洗い+漬け置きを行った

- ☐ 水洗い(5〜10回)を行い、白濁りが薄くなるまで粉を落とした

- ☐ 大磯砂を弱酸性狙いで使う場合は、クエン酸で酸処理を実施した

- ☐ 酸処理後に酢酸テストをして、泡が出ないことを確認した

- ☐ 煮沸消毒はしていない(絶対NG)

- ☐ 消毒する場合は「塩素系漂白剤で浸け置き→カルキ抜きで中和」を守った

- ☐ 本水槽投入前に、バケツで一晩の試運転(濁り・匂い・pH変化チェック)をした

- ☐ セット初期(1〜2週間)の茶ゴケは想定内として、水換え・照明時間・コケ取り生体で対応する準備がある

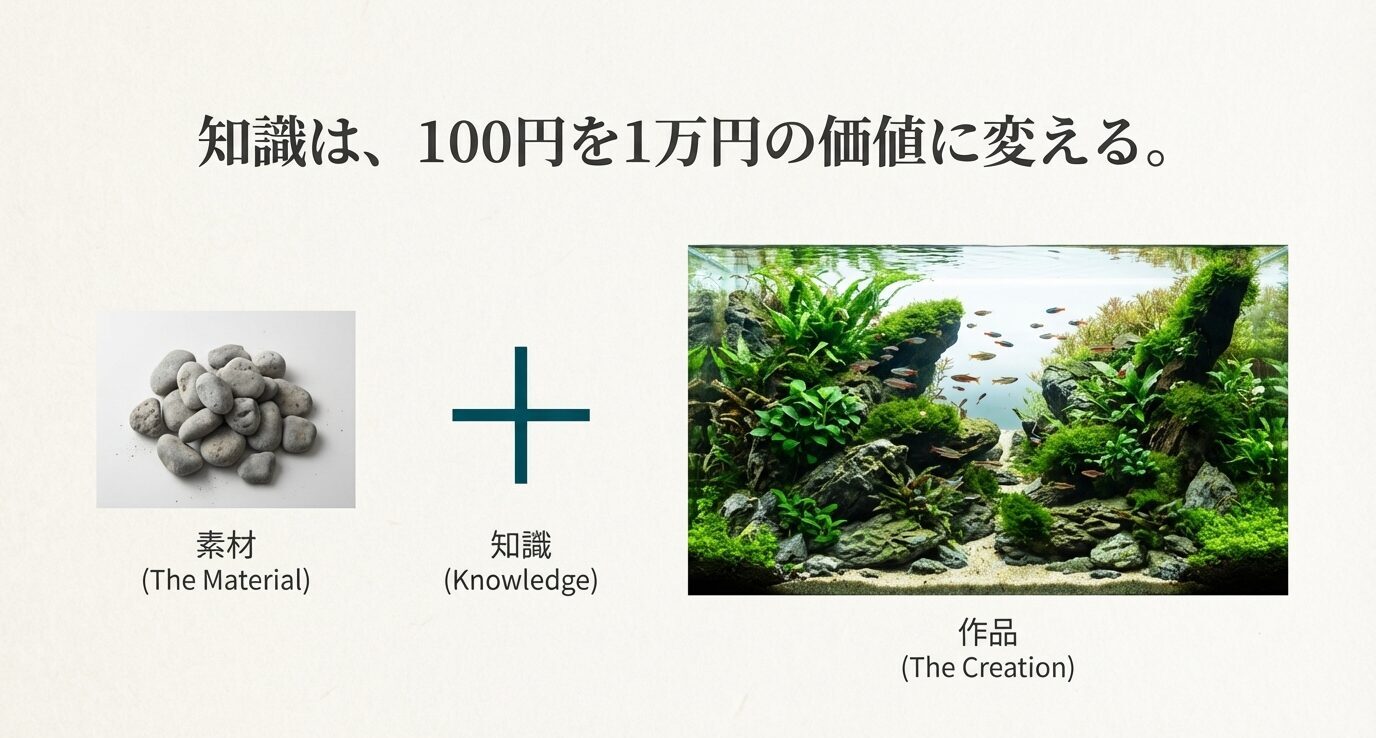

100均の石で水槽を楽しむまとめ

「知識で“100円素材”を作品に変える」

ここまで、100円ショップの石材の選び方から、プロ並みの下処理方法までを解説してきました。結論として、100均の石材は決して「安かろう悪かろう」ではありません。それぞれの石が持つ鉱物的な特徴を正しく理解し、適切な酸処理や洗浄を行えば、数千円するブランド品に負けない、立派で美しいアクアリウム素材になります。

- 大磯砂:メダカや金魚、アフリカンシクリッドには最高の相性。水草水槽にするならクエン酸でじっくり酸処理を。

- 麦飯石:水質浄化能力が高く、バクテリアの定着も早いコスパ最強の素材。初期の濁りと茶ゴケはご愛嬌。

- 安全第一:爆発事故を防ぐため、煮沸消毒は絶対にしない。塩素系漂白剤で安全に除菌を。

アクアリウムの面白さは、ただ魚を飼うだけでなく、こうした素材の準備や水質のコントロールを含めた「環境作り」のプロセスそのものにあります。「自分の手で石を処理して、安全な環境を作る」というDIY精神こそが、アクアリウムをより深く楽しむためのスパイスになるはずです。浮いたお金で、ワンランク上の水草や、ずっと欲しかったあの魚をお迎えするのも素敵ですよね。ぜひ、今度の週末はお近くの100均で、あなただけの「宝の石」を探してみてください。

「あなたの手で理想の水中世界を」