90センチ水槽の水量は何リッター?重量や計算方法を徹底解説

こんにちは。THE AQUA LAB運営者の所長です。アクアリウムをステップアップして、憧れの90センチ水槽を導入しようと検討中の方も多いのではないでしょうか。ただ、いざ置こうと思うと、90センチ水槽の水量が具体的にどれくらいなのか、それに伴う重さや設置場所の耐荷重、日々の水換えの手間、そして気になる電気代など、疑問や不安が次々と湧いてきますよね。この記事では、標準的なサイズからスリムタイプまでの水量の違いや、失敗しないための設備の選び方、魚の適正な数について分かりやすくお伝えします。最後まで読んでいただければ、安心して大きな水槽ライフをスタートできる準備が整うはずです。

- 90センチ水槽の規格ごとの正確な水量と計算方法がわかります

- 設置時に注意すべき総重量と床の耐荷重への対策を学べます

- 水量を踏まえた最適なフィルターやヒーターの選び方が見えてきます

- 水換え頻度や飼育できる魚の数の目安を具体的にイメージできます

90センチ水槽の水量を把握し設置の準備をしよう

アクアリウムの世界で90センチ水槽というのは、一つの大きなハードルであり、同時に最高の楽しみでもあります。60センチ水槽に比べて水量は一気に3倍近くに跳ね上がり、その分だけ生態系の安定感も抜群に良くなります(60cm側の水量や重量の感覚も併せて整理したい方は、60センチ水槽の水量は約60L?重さと設置の意外な落とし穴も参考になります)。しかし、その「量」を正しく把握していないと、機材選びでパワー不足になったり、床のトラブルを招いたりすることもあるんです。まずは、私たちが扱う水のボリュームについて、解像度を上げていきましょう。

標準サイズやスリム型の計算方法と実効水量

公称水量182Lと実効水量130〜150Lの違い

まず基本となる「90センチ規格水槽」のサイズですが、一般的には幅900mm、奥行450mm、高さ450mmとなっています。この寸法から計算される容積(公称水量)は、90×45×45÷1000=約182.25リットルです。ただ、これはあくまで「外寸」で計算した理論上の最大値。実際には、ここからいくつかの要素を差し引いて考える必要があります。まず、ガラスの厚みです。90センチクラスになると水圧に耐えるために8mmから10mm程度の厚いガラスが使われるため、内寸は一回り小さくなります。さらに、地震対策や照明の設置スペース、フィルターの吹き出し口の関係で、水槽の縁から3〜5cmほど水位を下げて管理するのが一般的ですよね。

こうした条件を考慮すると、水だけを入れた状態でも実際に入るのは160リットル前後になります。さらにここに底砂を5cmほど敷き、流木や石を配置すると、最終的な「実効水量」は130リットルから150リットル程度まで落ち着くことが多いです。私が以前、石を多用したレイアウトを組んだときは、排水量が予想以上に多くて「あれ、意外と水が入らないな」と感じたこともありました。薬浴やカルキ抜き、水質調整剤の使用量を計算する際は、この実効水量をもとに考えるのが失敗しないコツです。また、最近人気のスリムタイプ(例:奥行30cm、高さ36cm)では、公称水量が約97リットルと標準型の半分近くになります。設置スペースに制約がある場合はスリム型も魅力的ですが、水質安定という面では標準型のボリュームが圧倒的に有利ですね。

水槽タイプ別の水量目安表

| 水槽の種類 | 外寸 (W×D×H) | 公称水量 | 実効水量の目安 |

|---|---|---|---|

| 標準90cm水槽 | 900×450×450 mm | 約182L | 約140L〜155L |

| 90cmスリム | 900×300×360 mm | 約97L | 約80L〜85L |

| 90cmハイタイプ | 900×450×600 mm | 約243L | 約200L〜210L |

設置前に知るべき総重量と床の耐荷重の注意点

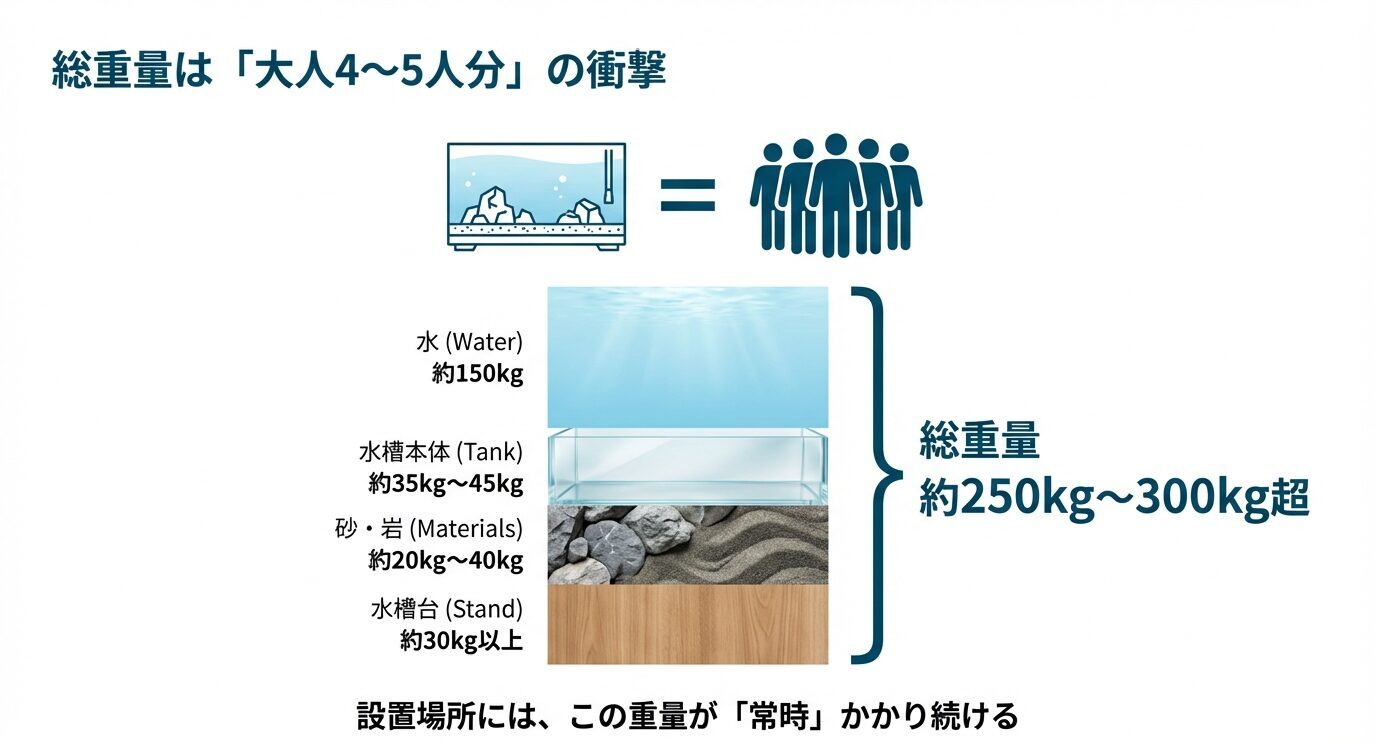

90cm水槽の総重量は250〜300kg超(内訳図)

「水量」をリッター単位で考えるのはアクアリウムの基本ですが、それを設置場所という観点から見るときは「キログラム(重量)」に置き換えて考える必要があります。水は1リットルで1kg。つまり、標準的な90センチ水槽の実効水量が150リットルだとしても、それだけで150kgの重さがあるわけです。しかし、これだけで終わらないのが大型水槽の怖いところ。ガラス水槽自体の自重が約35kg〜45kg、底に敷く砂やソイルが20kg〜40kg、さらに頑丈な水槽台が30kg以上。これらをすべて合計すると、システム全体の総重量は250kgから、場合によっては300kgを軽く超えてきます。これは、大人4〜5人が一箇所にずっと立ち続けているのと同じくらいの負荷なんです。

ここで気になるのが、家の床がその重さに耐えられるのかという問題。日本の一般的な住宅(居室)における床の積載荷重は、建築基準法施行令第85条によって「1平方メートルあたり180kg(1,800ニュートン)」と定められています(出典:e-Gov法令検索『建築基準法施行令』)。90センチ水槽の底面積は約0.4平方メートルしかありません。そこに300kg近い荷重がかかるということは、計算上、1平方メートルあたりに換算すると700kg以上の負荷がかかっていることになり、設計基準を大幅にオーバーしてしまいます。もちろん、家というのは安全率を見込んで作られているので、置いた瞬間に床が抜けるようなことはまずありませんが、長期間置くことで床がたわんだり、ドアの建て付けが悪くなったりする可能性は十分にあります。数値はあくまで目安ですが、特に古い木造建築やマンションの2階以上に設置する場合は、慎重な検討が必要です。

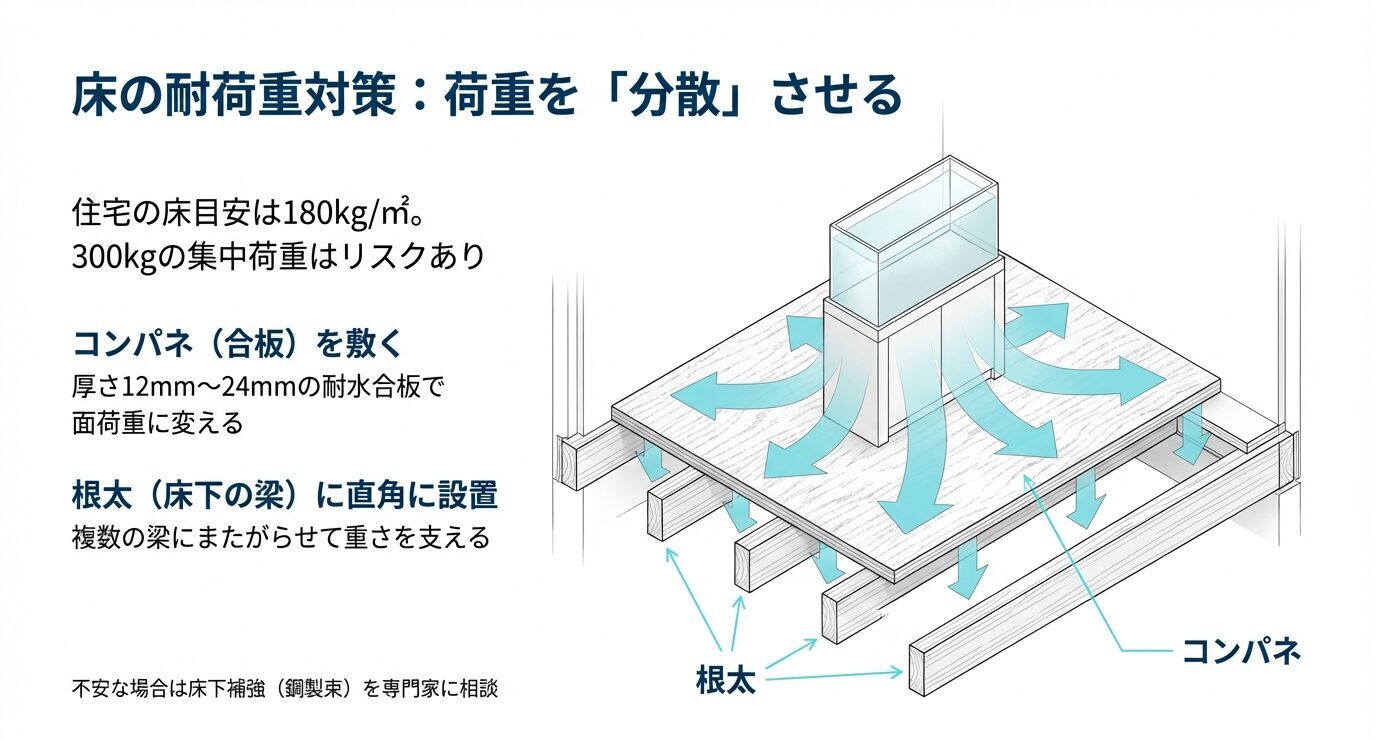

床の耐荷重対策はコンパネで荷重分散

マンションや木造住宅の床補強と重さの対策

床の耐荷重基準を超えてしまうからといって、90センチ水槽を諦める必要はありません。大切なのは、特定の一点にかかる「集中荷重」を「分散荷重」に変えてあげる工夫です。最も効果的で、私たちがDIYレベルで実践できる対策が、水槽台の下に「コンパネ(構造用合板)」を敷くことです。厚さ12mmから、できれば24mm程度の頑丈な耐水合板を水槽台よりも一回り大きくカットして敷き詰めましょう。これにより、水槽台の脚から床へダイレクトに伝わっていた圧力が板全体に広がり、床材へのダメージを劇的に抑えることができます。これだけでも、床のへこみや傷防止には大きな効果がありますよ。

また、設置する向きも重要です。床の下には「根太(ねだ)」と呼ばれる、床板を支える横木が一定の間隔で並んでいます。水槽の長い辺が、この根太に対して「直角」になるように配置するのが理想的です。そうすることで、1本の根太に重さが集中するのを避け、複数の根太で分散して支えることができるようになります。逆に根太と平行に置いてしまうと、最悪の場合、根太がたわんで床が沈み込んでしまうこともあります。賃貸マンションや戸建ての2階など、構造的な不安がある場合は、床下から「鋼製束」というジャッキのような補強機具を設置するのも一つの手です。最終的な判断や本格的な補強工事については、やはり建築の専門家や工務店の方に相談するのが、資産価値を守る意味でも最も安心できる選択と言えますね。

失敗しないための専用水槽台の選び方と必要性

90センチ水槽を導入する際、絶対に妥協してはいけないのが「水槽台」です。よく「丈夫そうなメタルラックや、木製のテレビ台があるからこれでいいや」と考えてしまう方がいますが、これは非常に危険。300kgの重さを支えるということは、ただ静止している重さに耐えるだけでなく、地震の際の激しい横揺れや、長年の使用による湿気で素材が歪まない耐久性が求められるからです。専用ではない家具は、縦の重さには耐えられても、横方向からの力に対しては驚くほど脆いことが多いんです。天板がわずか数ミリ歪むだけで、ガラス水槽には局所的な応力がかかり、ある日突然バキッと割れてしまう大惨事になりかねません。固定や転倒防止まで含めて安全性を高めたい方は、水槽の地震対策!水がこぼれない仕組みと絶対やるべき固定のコツもあわせて確認してみてください。

90cm水槽は専用水槽台が必須(専用キャビネットOK/メタルラックNG)

注意点: 90センチクラスの水槽を専用台以外に設置するのは、メーカー保証の対象外になることがほとんどです。水漏れ事故が起きた際、階下への被害も含めて数百万単位の賠償問題に発展するリスクもあります。必ず耐荷重が明記された「水槽専用台」を使用しましょう。

専用の水槽台には、主に「キャビネットタイプ」と「スチールラックタイプ」があります。キャビネットタイプは木製でおしゃれなものが多く、フィルターやホース類をすべて中に隠せるのでリビングに置いてもインテリアを損ないません。一方、スチール製はシンプルで通気性が良く、メンテナンス性が高いのが特徴です。また、最近ではアルミ製の高剛性なフレーム台も人気ですね。どのタイプを選ぶにしても、水槽のサイズと水量を完全にカバーしていることを確認しましょう。特に中古で台を購入する場合は、ボルトのサビや木材の腐食がないか、念入りにチェックすることをおすすめします。

レイアウト素材による容積の変化と排水量

90センチ水槽という広大なキャンバスを手にすると、ついつい気合が入って大きな流木や石をたくさん入れたくなりますよね。ここで意識しておきたいのが「排水量」の問題です。中学校で習ったアルキメデスの原理を覚えていますか? 水中に物を入れると、その体積分だけ水が押し出されます。これを計算に入れておかないと、「150リットル入るつもりで用意した水質調整剤の量が多すぎた」なんてことになりかねません。特に石(岩石)は比重が大きく、見た目以上のボリュームがあります。大きな石をゴロゴロと配置する「石組みレイアウト」にする場合、石だけで数十kg使うこともあり、それだけで10リットル以上の水量が減ってしまうことも珍しくありません。

豆知識: 一般的な石(山石など)の比重は約2.5〜2.7程度です。つまり、25kgの石を水槽に入れると、約10リットルの水が排水される計算になります。一方でソイルや砂利は、粒の間に水が入り込むため、体積のすべてが排水されるわけではありません。だいたい体積の半分くらいは水として保持されるイメージです。

水量が減るということは、一見すると「水換えが楽になる」と思えるかもしれませんが、実はアクアリウムにおいてはマイナス面もあります。水量が多ければ多いほど、魚の排泄物による有害物質の濃度上昇が緩やかになり、水温の変化もゆっくりになります。つまり、レイアウト素材で水量を削りすぎると、90センチ水槽が持つ「安定感」という最大のメリットを自ら手放してしまうことになるんです。美しい景観と、生態系のための十分な水量をいかに両立させるか。このバランスを考えるのも、大型水槽を管理する上での大きな楽しみの一つですね。

ここで、所長が過去にやらかした(そして胃がキリキリした)失敗談を2つだけ共有します。90センチ水槽はスケールが大きい分、ミスの「被害」も大きくなりやすいので、先に地雷を避けておきましょう。

失敗①:フィルターをカタログスペックギリギリで選んで白濁&コケ地獄

当時の私は「150Lなら、流量700〜800L/hの90cm用で十分でしょ」と、ほぼ下限のスペックで外部フィルターを選びました。ところが実際には、ホースの長さや揚程、ろ材の目詰まりで流量がどんどん落ちて、数週間後には水が白く濁り、コケも爆増…。結局、掃除頻度が上がってストレスも爆増しました。

- 教訓: 90cmは「ワンランク上(120cm用・1000L/h級)」を選んで、流量低下を織り込むのが正解です。

- 回避策: プレフィルターを付ける/吸水ストレーナーをこまめに掃除する/立ち上げ初期は魚を詰め込みすぎない。

失敗②:コンパネ無しで設置して床がへこみ、水平が狂った

「専用台だし大丈夫」と思って、直置きでスタートしたことがあります。数ヶ月後、床にうっすら跡が付き始め、水面のラインが左右で微妙にズレていることに気づいて青ざめました。水平が狂うと見た目の問題だけじゃなく、ガラスに偏った力がかかるのが怖いところです。

- 教訓: 90cmは最初から荷重分散と水平出しまでセットで考えるべきです。

- 回避策: コンパネ+マットで分散/設置直後に水平器でチェック/違和感が出たら早めに水位を落として修正する。

90センチ水槽の水量に合わせた最適な設備と管理

さて、水量の把握と設置の準備ができたら、次は心臓部となる機材の選定です。180リットルのキャパシティを持つ水槽は、60センチ水槽とは比較にならないほどのパワーを機材に要求します。ここでスペックをケチってしまうと、せっかくの大水槽が「維持の難しい濁った水槽」になってしまいます。それぞれの役割に合わせて、最適なスペックを見極めていきましょう。

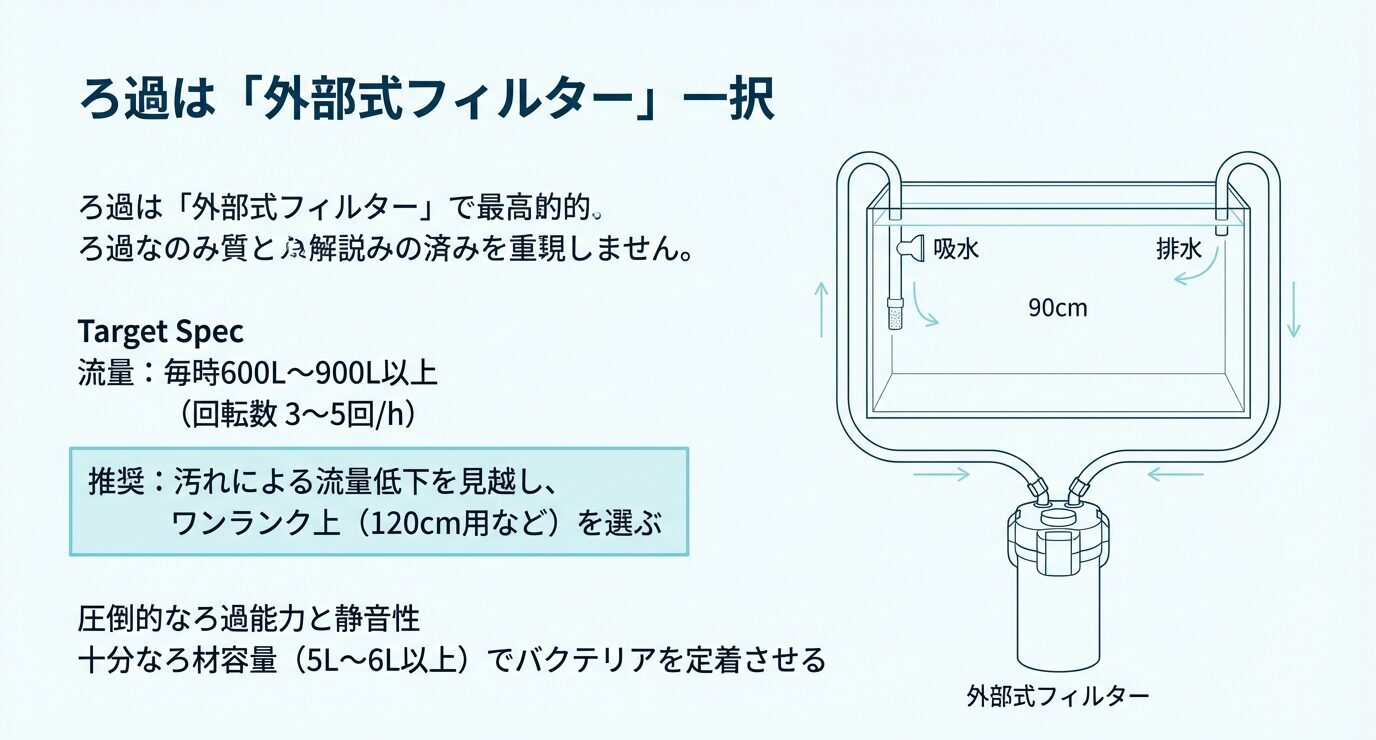

150リットルの水量を支える外部フィルター

90cm水槽の外部フィルター目標スペック(流量600〜900L/h以上)

90センチ水槽のメインフィルターとして、最も選ばれているのはやはり「外部式フィルター」です。水槽の外に置く大きなタンクにろ材を詰め込み、強力なポンプで水を循環させるこのシステムは、ろ過能力と静音性のバランスが最高です。フィルター選びの基準は「1時間に何回、水槽内の水を回せるか(回転数)」です。一般的には1時間に3回から5回程度の循環が推奨されます。実効水量が150リットルなら、カタログスペックで毎時600リットルから900リットル程度の流量がある機種がターゲットになります。ただ、フィルターは使っているうちに汚れで流量が落ちてくるので、ワンランク上の「120cm水槽用」や「毎時1000リットル級」のパワーがある機種を選んでおくと安心です。

私の経験上、90センチ水槽で圧倒的な信頼を得ているのは、エーハイムの「2217」や、パワーハウス、コトブキ工芸の「パワーボックス SV900X」あたりです。特に外部フィルターは、中に詰め込むろ材の量も重要です。90センチクラスなら5リットルから6リットル以上のろ材が入るモデルを選びたいところ。これにより、アンモニアを分解するバクテリアが定着するスペースを十分に確保でき、魚を多めに入れても水がキラキラと輝く状態をキープしやすくなります(ろ過効率をさらに上げたい場合は、外部フィルターろ材の順番と組み合わせの鉄則も役立ちます)。もし生体メインで、大型魚や金魚などを飼育する場合は、外部フィルターに加えて上部式フィルターを併用する「ダブルろ過」という選択肢も非常に強力ですよ(接続順や運用の注意点は、外部フィルターと上部フィルター併用の驚くべき効果で詳しく解説しています)。

代表的なフィルター性能比較

| 製品名 | 最大流量 (50Hz) | ろ過槽容積 | 消費電力 |

|---|---|---|---|

| エーハイム 2217 | 1000 L/h | 約6.0L | 20W |

| コトブキ SV900X | 770 L/h | 約9.0L | 11W |

| GEX メガパワー 9012 | 800 L/h | 約7.0L | 18W |

冬場の電気代を抑えるヒーターの容量と節約術

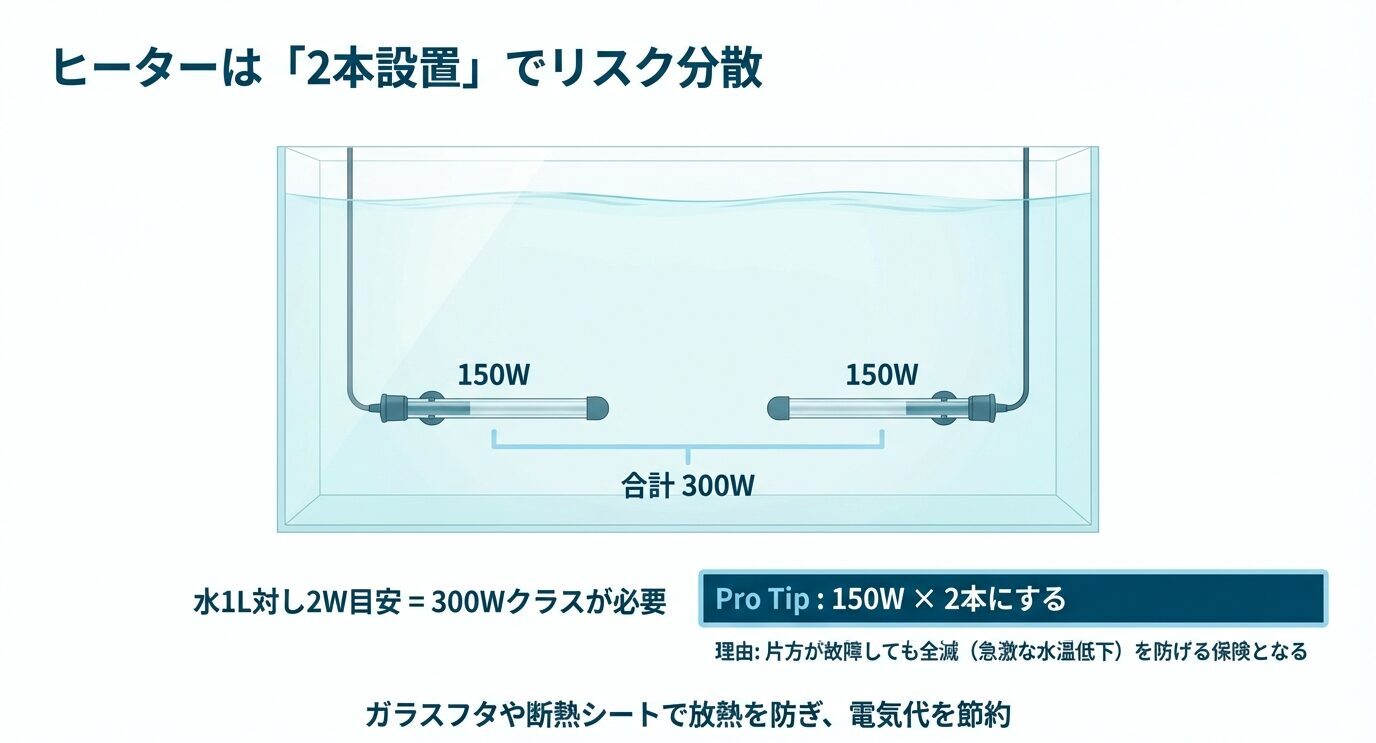

大型水槽の運用コストで、最も無視できないのが冬場の「電気代」です。90センチ水槽の大きな水塊を、周囲の気温が低い中で25度前後に保つには、かなりの熱エネルギーを消費します。推奨されるヒーターの容量は、水1リットルに対して2W程度が目安ですので、180リットルの公称水量なら300Wクラスのヒーターが必須となります。300Wの電熱線が冬場の冷え込む夜間にフル稼働すると、一ヶ月の電気代が数千円単位で跳ね上がることもあります。電気料金は、基本料金に加えて使用電力量に応じた料金や各種の調整・賦課金で構成されるため、ヒーター稼働で使用電力量が増えるほど負担も増えやすいです(出典:資源エネルギー庁『電気料金の仕組みについて』)。これはアクアリストにとって、水漏れと同じくらい(?)胃が痛くなる問題ですよね(「実際どれくらいの時間で温まる?」を先に把握したい方は、水槽がヒーターで温まる時間を徹底解説!早く温める技も参考になります)。

ヒーターは150W×2本で合計300W(故障リスク分散)

そこで実践したいのが、徹底した「断熱対策」です。まず、水面からの放熱はバカにできません。ガラスフタやすき間を埋めるためのポリカーボネート板などでしっかり密閉するだけで、電気代を1〜2割抑えられることもあります。また、水槽の背面や側面に断熱シート(アルミ蒸着の気泡緩衝材など)を貼るのも非常に効果的。見た目は少し悪くなりますが、キャビネットの奥側など見えない部分だけでも対策すると違いますよ。さらに、ヒーターは1本で300Wにするよりも、150Wを2本設置する方がリスク管理として優秀です。1本が故障(断線)しても、もう1本が動いていれば、水温が急激に下がって全滅するという悲劇を避けられるからです。電気代はかかりますが、これは「生命維持装置の保険料」だと考えて、効率的に管理していきましょう。

魚の適正匹数と水換え頻度のメンテナンス基準

「この広い水槽に、一体何匹の魚を入れられるんだろう?」とワクワクしますよね。よく言われる目安は「魚の体長1cmにつき水1リットル」というもの。この基準でいくと、実効水量150リットルの水槽なら、5cm程度の魚を30匹くらい飼える計算になります。でも、実際には90センチ水槽のろ過能力は非常に高いので、小型のテトラ類であれば50匹〜80匹程度の群泳も十分に楽しめます。ただし、これはあくまで「適切なメンテナンス」ができていることが前提です。水槽が大きくなればなるほど、水質が悪化したときの立て直しには時間がかかります。

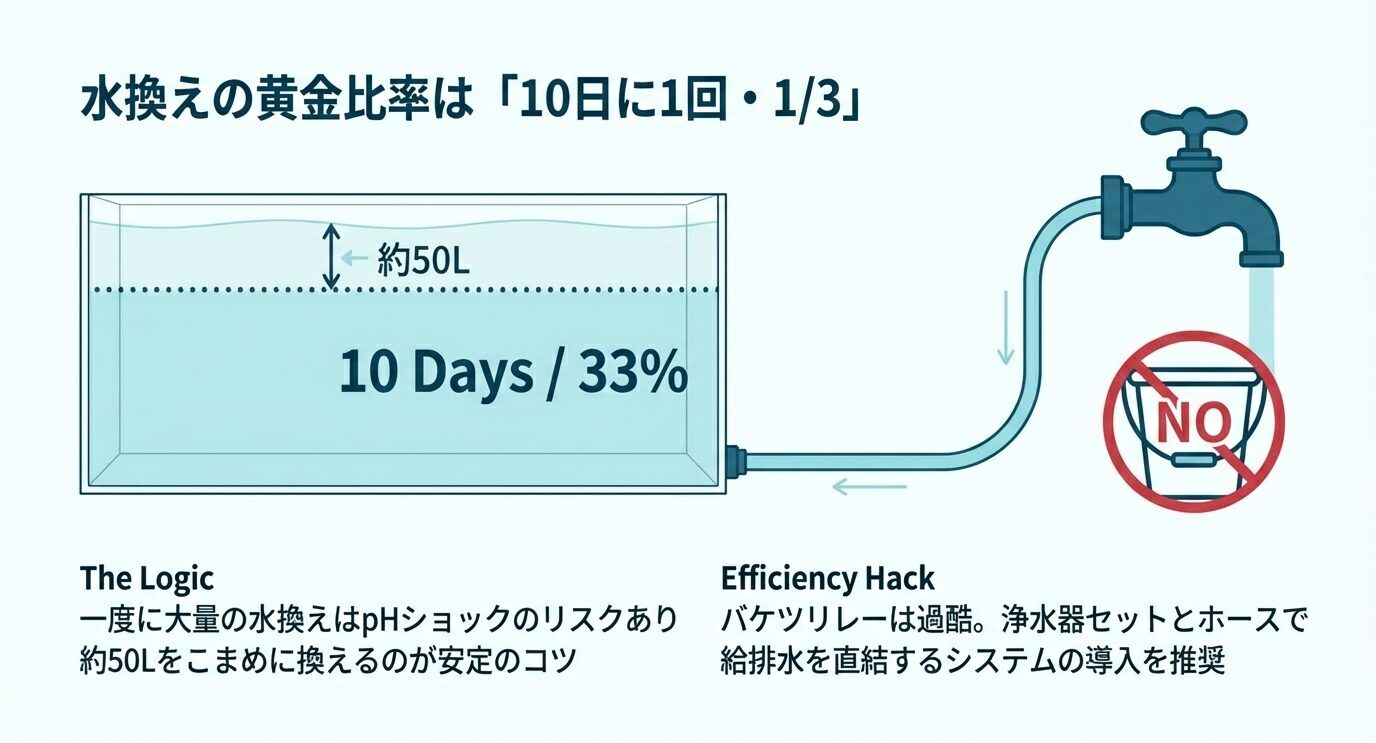

90cm水槽の水換えは10日に1回・全体の1/3(約50L)

メンテナンスの黄金律: 90センチ水槽の場合、1週間から10日に一度、全体の3分の1(約50リットル)を換えるのがベストなバランスです。1回で半分以上の水を換えてしまうと、水質の急変(pHショック)で魚がダメージを受けるリスクがあるため、こまめに少しずつ換えるのが長生きさせるコツです。

ここで問題になるのが「水換えの労働力」です。50リットルの水をバケツで運ぼうとすると、10リットルのバケツを5往復しなければなりません。これは正直、かなり腰にきますし、途中で挫折してしまう原因にもなります。90センチ水槽を導入するなら、お風呂場や蛇口から直接長いホースを引いて排水・給水できる「マーフィードの浄水器」などのシステムを導入することを強くおすすめします。水換えのハードルを下げることこそが、美しい水槽を何年も維持し続けるための最大の秘策なんです。

迫力ある群泳や大型魚の飼育を楽しむポイント

90cm水槽の魅力:群泳・安定・共生

90センチ水槽を持つ喜びは、やはりその圧倒的なスケール感にあります。60センチ水槽では再現できなかった「自然の切り取り」が可能になるんです。例えば、カージナルテトラを100匹入れて群泳させてみてください。小さな水槽ではバラバラに泳いでいた魚たちが、90センチの横幅があると、一斉に方向を変えてキラキラと光る大きな塊になって泳ぐ姿が見られます。これはもう、ため息が出るほどの美しさです。また、奥行きと高さが45cmあることで、後景に背の高い水草(バリスネリアや大型のエキノドルスなど)をダイナミックに配置しても、圧迫感を感じさせない奥行きを表現できます。

さらに、中型魚の飼育も楽しくなります。エンゼルフィッシュやディスカスは、成長すると体高(高さ)が出るため、60センチ水槽では上下が窮屈そうに見えてしまいますが、90センチなら優雅に泳ぎ回ることができます。また、シクリッドのような少し気の荒い魚でも、水槽が広いことで「逃げ場」が確保され、混泳が成功しやすくなるというメリットもあります。私自身、以前は小さな水槽を何個も並べていましたが、一つの大きな90センチ水槽に集約したとき、魚たちがより自然な行動(求愛行動や子育てなど)を頻繁に見せてくれるようになったことに驚きました。水量の多さは、魚たちにとっても「心の余裕」を生んでくれるのかもしれませんね。

理想の90センチ水槽の水量を管理し夢を実現

90cm水槽導入の最終チェックリスト

Q. 実効水量(130〜150L)って、どうやってもっと正確に出せますか?

A. 一番確実なのは「立ち上げ時の給水量を数える」方法です。10Lバケツやメモリ付きポリタンクで何回入れたかを記録すれば、その時点の実効水量が出ます。すでに稼働中なら、水換えで排水した量(何L抜いたか)を基準に、満水まで戻す給水量を測るのも手堅いですよ。

Q. マンションの2階以上でも90cm水槽は置けますか?

A. 「置ける/置けない」は建物の構造や築年数、設置場所で変わります。基本は荷重分散(コンパネ)+専用台+水平出しを徹底した上で、可能なら柱や壁に近い位置(たわみにくい場所)を選ぶのがコツです。賃貸や分譲で不安がある場合は、管理規約の確認と、工務店・管理会社など専門家への相談が最も安全です。

Q. ヒーターは300Wを1本より、150Wを2本の方が良いですか?

A. 私は150W×2本を推します。理由は「故障時の保険」ですね。片方がダメになってももう片方で急降下を防げます。サーモスタット運用のルール(同一サーモに束ねるか、別系統にするか)は製品仕様に従ってください。

Q. 水換えが大変です。最低限どれくらいなら崩れませんか?

A. まずは記事内の「1週間〜10日に1回・1/3」を基準にしてください。そこから生体数や餌量が少ない水槽なら、状態を見て少しずつ間隔を伸ばすのはアリです。ただし、90cmは崩れた時の立て直しが重いので、「サボれるか」より「続けられる仕組み(ホース給排水)」を先に作る方が結果的にラクになります。

Q. 電気代の目安が知りたいです(ヒーター・フィルター)。

A. ざっくりは「消費電力(W)×使用時間(h)÷1000×電力量単価(円/kWh)」で計算できます。ヒーターは室温やフタの有無で稼働時間が大きく変わるので、断熱対策の効果がそのまま節約に直結します。

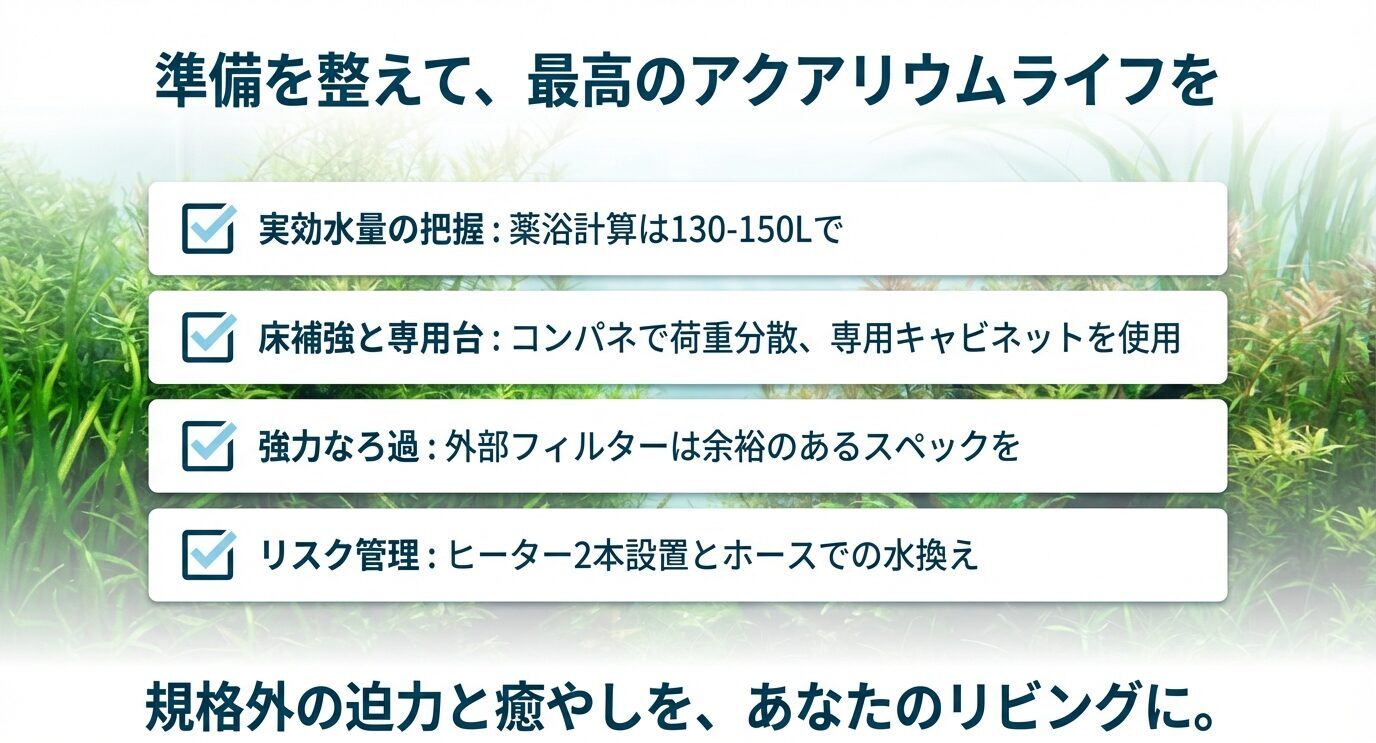

実行チェックリスト

- 水量は「公称」ではなく、底床・レイアウト込みの実効水量で薬剤や換水量を考える

- 総重量は250〜300kg超を前提にする(本体・底床・石・台を合算)

- 床対策はコンパネ(できれば厚め)で荷重分散し、設置後に水平器で水平出し

- 水槽台は耐荷重が明記された専用品を使う(メタルラック・テレビ台はNG)

- 外部フィルターは流量低下を織り込み、ワンランク上(1000L/h級・120cm用)を検討

- ヒーターは150W×2本で合計300Wなど、故障リスクを分散する

- 冬場はフタ・断熱シートで放熱を抑え、電気代と水温変動を減らす

- 水換えは1週間〜10日に1回・1/3を基本に、ホース給排水で継続性を上げる

今回の記事を通して、90センチ水槽の水量は標準で約182リットルという数値から始まり、その背後にある重量対策、設備のスペック、そして日々の管理のコツまでを網羅してきました。確かに、小型水槽に比べれば初期費用もかかりますし、床の心配や毎回の水換えの手間も増えるかもしれません。しかし、それを補って余りあるほどの安定感と、リビングに現れる巨大な水中庭園の迫力は、一度味わってしまうともう元のサイズには戻れなくなるほどの魅力があります。

これから90センチ水槽を導入する皆さんは、まず自分の家の床をチェックし、最適な水槽台を選んでください。そして、水量の多さを過信せず、しっかりとしたろ過器とヒーターで、魚たちに最高の環境をプレゼントしてあげてください。数値や計算はあくまで一般的な目安ですので、具体的な設置の可否については建築のプロに、また機材の詳細は公式サイトやショップの店員さんにも相談しながら、一歩ずつ夢を形にしていきましょう。皆さんのアクアリウムライフが、この90センチという広大な世界でより豊かに輝くことを、心から応援しています!