水作エイトコアのろ材の交換時期はいつ?見極め方と長持ちさせるコツ

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の所長です。

アクアリウムを楽しんでいると、誰もが一度はお世話になるのが投げ込み式フィルターの名作、水作エイトですよね。でも、いざ使ってみると、水作エイトコアのろ材の交換時期っていつなんだろう、と迷ってしまうことはありませんか。ウールマットの汚れが目立ってきたけれど、まだ使えるのか、それとも寿命なのか。適切な洗い方を知っておかないと、せっかく定着したバクテリアをダメにしてしまうかもしれません。この記事では、私が実際に使ってみて感じた、水作エイトコアのろ材の交換時期を見極めるサインや、長く安定して使うためのメンテナンス方法を分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたの水槽にぴったりの管理ペースがきっと見つかるはずですよ。

- メーカー推奨と実際の飼育環境における交換サイクルの違い

- ウールマットや活性炭など各パーツの寿命を見極める具体的なサイン

- バクテリアを維持しながらろ過能力を復活させる正しい洗浄手順

- 金魚やメダカなど生体の種類に合わせた最適なメンテナンス頻度

水作エイトコアのろ材の交換時期を見極める目安

水作エイトコアを適切に運用するためには、まず基本的な交換タイミングの基準を知ることから始まります。メーカーが提示する基準値と、実際の飼育現場で起こる変化のギャップを理解することで、無駄なコストを抑えつつ、安全な水質を維持できるようになります。ここでは、私が普段からチェックしている判断基準について、深掘りして解説していきますね。

公式が推奨するメンテナンス頻度とパーツの寿命

メンテナンスすべき3つの心臓部(ウールマット・活性炭・砂利)

水作エイトコアの各パーツには、メーカーが設計段階で想定した「耐用期間」が存在します。公式サイトや取扱説明書を確認すると、最も交換頻度が高いのが活性炭カートリッジで、約2週間から長くても1ヶ月程度での刷新が推奨されています。これは活性炭が持つ吸着能力が、一般的な水槽環境において2週間程度で飽和状態(それ以上汚れを吸えない状態)になるという実験データに基づいているものかなと思います。

一方で、メインとなるウールマットについては「汚れが目立ってきたら交換」という少し曖昧な表現が使われることが多いですね。これは飼育している生体の数や給餌量によって、劣化のスピードがあまりにも大きく異なるためです。私の経験上、標準的な小型熱帯魚の飼育であれば、3ヶ月から半年程度は洗浄しながら使い続けることが可能ですが、金魚などの排泄量が多い魚を飼っている場合は、1〜2ヶ月でマットの繊維がボロボロになってしまうこともあります。

| パーツ名称 | メーカー推奨時期 | 実用的な交換の目安 |

|---|---|---|

| 活性炭カートリッジ | 約2週間 | 黄ばみや臭いが気になった時 |

| ウールマット | 汚れがひどい時 | 洗浄しても通水性が戻らない時 |

| プラストン | 泡が大きくなった時 | 半年に1回の点検・清掃時 |

| 特殊カートリッジ | 約2ヶ月 | コケの発生や濁りが目立った時 |

このように、数値データはあくまで一般的な目安です。正確な情報は(出典:水作株式会社『水作エイトコア 取扱説明書(PDF)』)などの一次情報源を確認するのが確実ですが、日々の観察による判断が最も重要であることは間違いありません。特に、新しく水槽を立ち上げたばかりの時期はバクテリアの定着が不安定なため、公式の推奨期間を守ることで水質の急変を防ぐことができます。

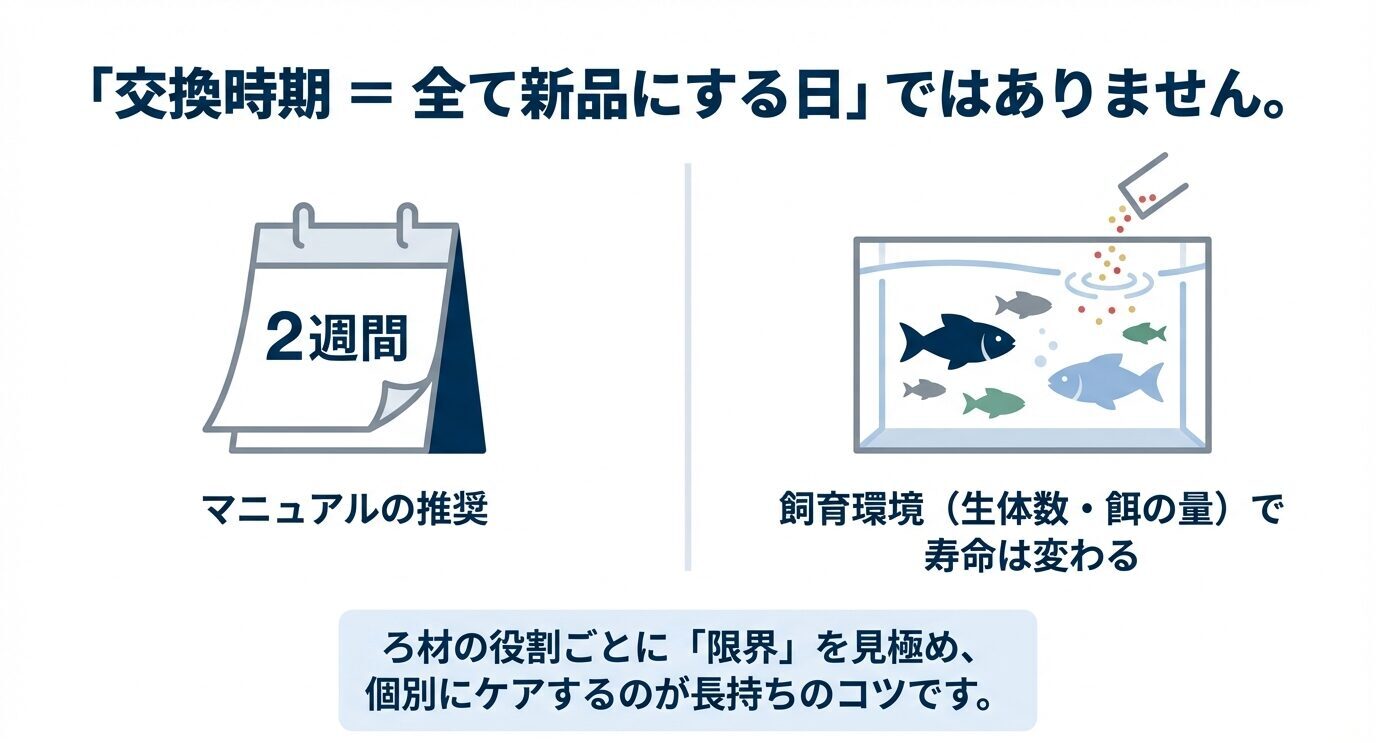

交換時期は「全部新品」ではない

独自の分析・考察

所長の見解として、「交換時期=全部を新品にする日」ではなく、“ろ過が落ちる前に、どの役割が先に限界かを見抜いて手当てする日”と捉えると判断がブレにくくなります。水作エイトコアは、ウールマット(物理+生物)と活性炭(化学)で性質が違うので、同じ“交換”でもリスクが別物なんですよね。

例えば活性炭はバクテリアの主戦場ではないので、透明感や臭いのために遠慮なく定期交換してOKです。一方でウールマットは、交換するとバクテリアの住処ごと減るので、基本は「軽い洗浄で通水性を回復」→「繊維が潰れたら交換」が安全圏です。水が安定している水槽ほど、ここで“綺麗にしすぎ”が逆にダメージになりやすいので、「水の見た目」より「通水性と臭いと生体の様子」を優先して判断すると失敗しにくいかなと思います。

ウールマットの汚れや目詰まりを確認するサイン

水作エイトコアの性能を左右する最大の要因は、ウールマットの状態と言っても過言ではありません。この白いマットには、目に見えるゴミをキャッチする「物理ろ過」と、目に見えない有害物質を無害化するバクテリアが住み着く「生物ろ過」の2つの役割があります。交換時期を判断する最大のサインは、「マットの弾力性」と「水の抜け具合」ですね。

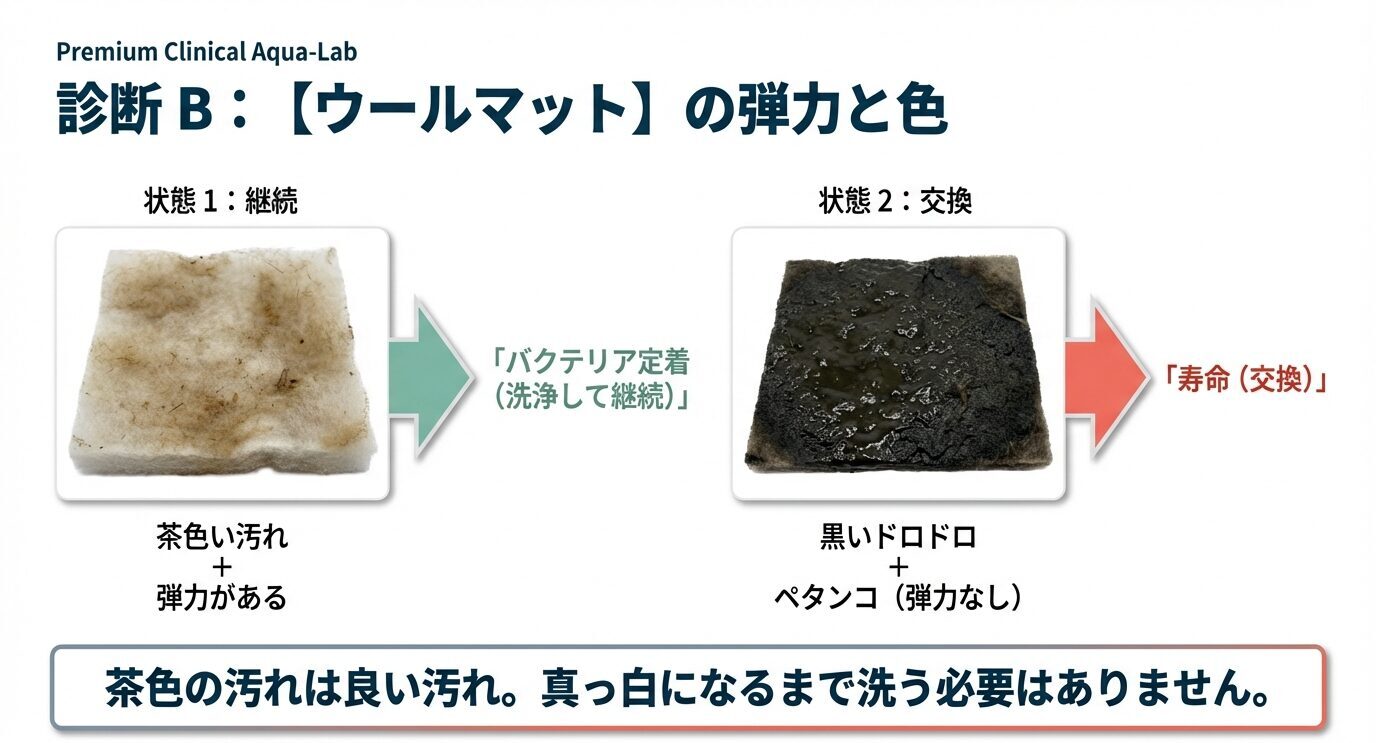

診断B:ウールマットは“茶色OK・黒ドロドロNG”

新品のウールマットはふっくらとしており、指で押すとしっかりとした跳ね返りがあります。しかし、長期間使用してデトリタス(有機汚泥)が内部に溜まると、繊維が潰れて固くなってしまいます。指で押したときに「ベチャッ」と潰れたまま戻らなくなったら、それは内部の通水路が完全に塞がっている証拠です。こうなると、水がろ材の中を通らずに隙間から逃げてしまう「ショートサーキット」が発生し、ろ過効率が極端に低下してしまいます。

また、色についても注意が必要です。茶褐色に染まっているのは硝化バクテリアが繁殖している良い状態なのですが、これが「ドロドロとした黒色」に変化し、嫌な臭いが漂うようになったら危険信号です。酸素が届かない「嫌気域」が拡大している可能性があり、水槽内の生体に悪影響を及ぼす硫化水素などが発生するリスクも考えられます。洗浄しても黒ずみが取れず、繊維がケバ立ってスカスカになっている場合は、迷わず新しいマットに交換してあげましょう。私は、メンテナンスのたびにマットを軽くつまんで、その感触を確かめるようにしています。

活性炭カートリッジの効果が持続する期間

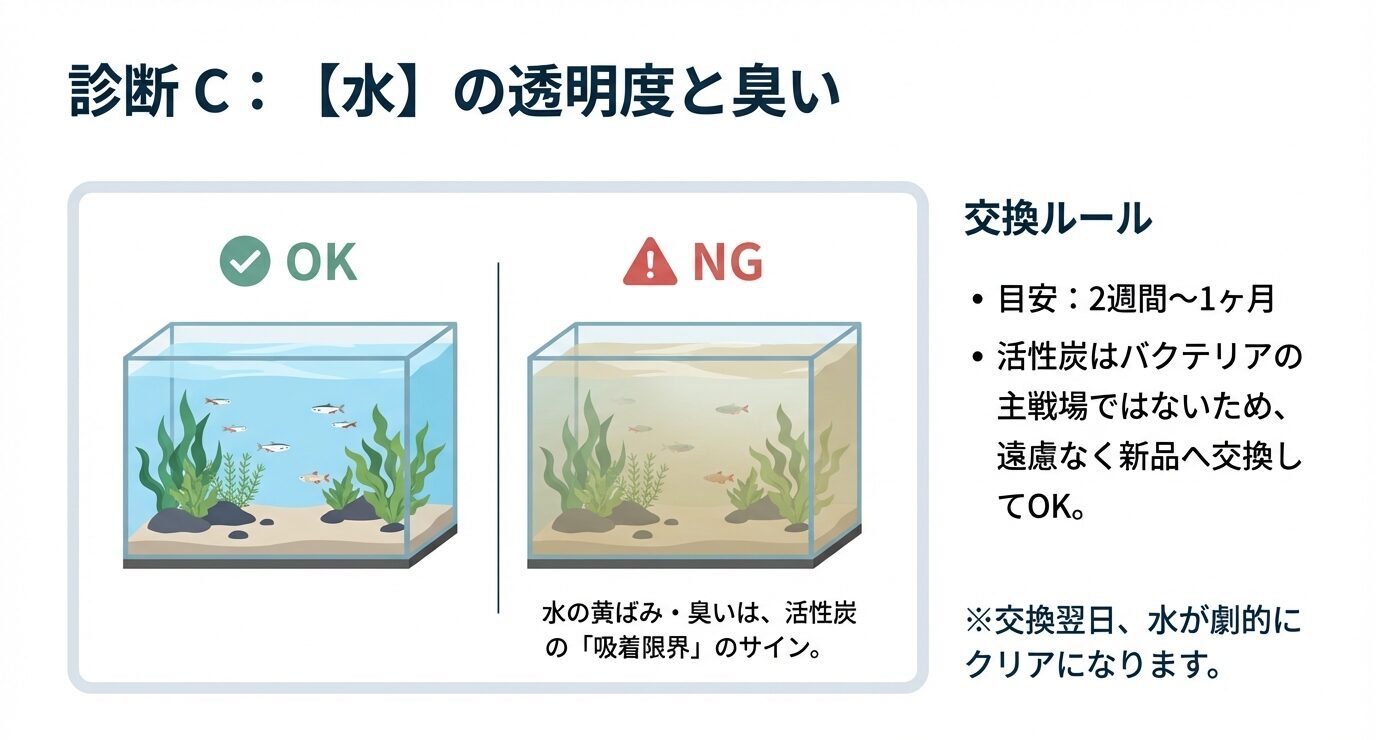

水作エイトコアの中央部に設置されている黒い活性炭カートリッジは、化学的浄化において非常に優れた効果を発揮します。流木から出るアクや、水質悪化に伴う生臭さ、さらには目に見えない微細な汚濁物質を強力に吸着してくれます。しかし、活性炭の表面にある無数の微細な孔は、一度汚れで埋まってしまうと二度と復活することはありません。これが、メーカーが2週間という短い交換期間を設けている理由かなと思います。

実際に2週間が経過したからといって、すぐに水質が崩壊するわけではありませんが、活性炭の真骨頂である「水の透明感」は徐々に失われていきます。ライトをつけた時に水がわずかに黄色っぽく見えたり、水面付近の泡立ちが消えにくくなったりしたら、活性炭が寿命を迎えたと判断して良いでしょう。特に流木を多用している水槽では、吸着対象が多いため、寿命がさらに短くなる傾向があります。

診断C:黄ばみ・臭いは活性炭交換サイン

活性炭が飽和した状態で放置しすぎると、逆に一度吸着した汚れを水中に放出してしまう「脱着」という現象が起きる可能性もゼロではありません。特に水温が高い時期などは、定期的な刷新を心がけるのが安全です。

もし、生物ろ過が十分に安定していて、水の黄ばみも気にならないという環境であれば、活性炭カートリッジの交換を少し遅らせることも可能です。ただ、活性炭カートリッジは安価な消耗品ですので、私は「水槽のリフレッシュ」という意味でも、月1回程度の定期交換を習慣にすることをおすすめしています。活性炭が新しくなると、翌日には水が驚くほどクリアになり、魚たちの色艶も良く見えるようになりますよ。

投げ込み式フィルターの気泡や流量が落ちる原因

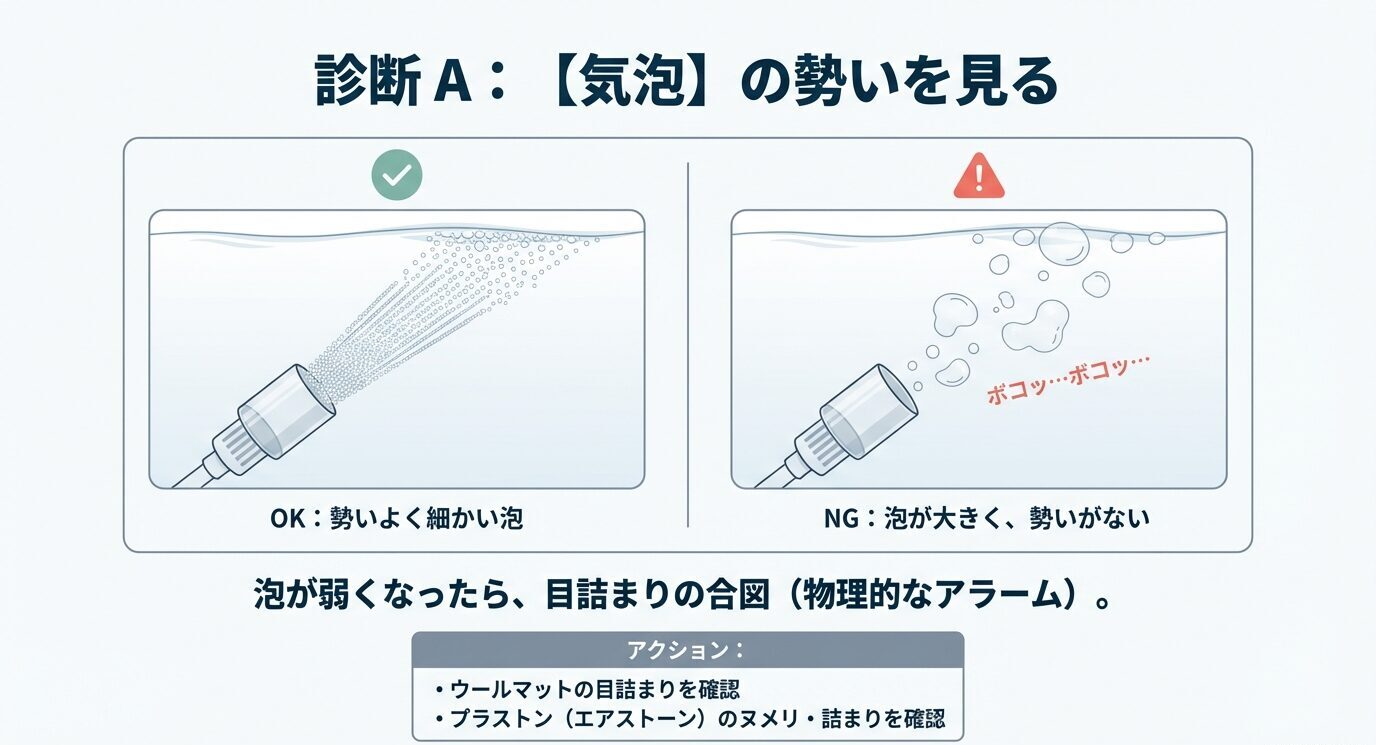

投げ込み式フィルターの健康診断において、最も信頼できるバロメーターは「泡の勢い」です。水作エイトコアはエアーリフト方式を採用しているため、エアーポンプから送られた空気が水を引き上げるポンプの役割を果たしています。この「気泡の出方」が以前より弱くなったり、ボコボコと大きな音に変わったりした場合は、ほぼ間違いなくろ材の目詰まりが発生しています。

診断A:気泡の勢いで目詰まりを判断

目詰まりが起きると、フィルターの内部で空気が逃げ場を失い、本体が浮き上がりそうになったり、水の吐出量が極端に減ったりします。これは、水作エイトコアのろ材の交換時期が来ていることを知らせる物理的なアラームとも言えますね。流量が落ちると水槽内の水が循環しなくなり、フィルターから離れた場所に止水域ができてしまいます。すると、その場所でゴミが腐敗し、コケの大量発生や生体の体調不良を招く原因になりかねません。

なお、気泡量(エア量)と水流の強さは、生体のストレスや酸素供給にも直結します。調整の考え方を整理したい方は、水槽のエアレーションやり過ぎは逆効果?酸素と水流の最適解も合わせて参考にしてみてください。

流量低下のチェックリスト

- エアーポンプの振動や音が異常に大きくなっていないか(排圧による負荷)

- エアーチューブが硬化して折れ曲がっていないか

- プラストン(エアストーン)の表面が茶色のヌメリで覆われていないか

- ウールマットの側面から汚れが溢れ出していないか

これらの項目に心当たりがある場合は、早急に内部を確認しましょう。特に、エアーポンプに負荷がかかるとポンプ自体の寿命も縮めてしまうため、放置は禁物です。私は週に一度は水槽を眺めながら、泡の弾けるリズムがいつもと同じかどうかを確認するようにしています。些細な変化に気づけるようになると、アクアリウムの管理が一段と楽しくなりますよ。

魚の数や給餌量によるろ過能力への影響

「交換時期」という言葉は一つですが、その実態は水槽ごとの「生物負荷(バイオロード)」によって驚くほど変化します。10リットルの水槽でメダカを3匹飼っている環境と、同じ水槽で金魚を2匹飼っている環境では、フィルターが処理しなければならない汚れの量は数倍から十数倍の差があると言っても過言ではありません。魚が多い、あるいは大型の魚を飼っている場合、水作エイトコアのろ材の交換時期は、必然的に早まることになります。

特に給餌量は、ろ過能力を左右する最大の外部要因です。魚が食べた餌は、そのほとんどがアンモニアとして水中に放出されます。このアンモニアを分解するのがろ材に住むバクテリアの仕事ですが、汚れの供給が分解スピードを上回ってしまうと、ろ材には分解しきれなかった有機物が蓄積し、あっという間に目詰まりを引き起こします。「魚がよく食べるから」と餌を多めにあげている時期は、フィルターの汚れ方も比例して早くなることを覚えておきましょう。

ろ過能力の限界を超えて飼育(過密飼育)している場合、ろ材を少し洗っただけで水質が急変し、アンモニア濃度が跳ね上がる「アンモニアスパイク」のリスクが高まります。ろ材の汚れが尋常ではないと感じたら、飼育密度や給餌量を見直すサインかもしれません。

逆に、水草をたくさん植えていて、魚が少ない環境では、水草そのものが栄養を吸収してくれるため、フィルターへの負荷は軽くなります。このような環境では、ろ材を頻繁に交換するよりも、安定したバクテリア層を維持するために「あえて触りすぎない」という選択肢も出てきます。自分の水槽がどのようなバランスで成り立っているのかを把握することが、最適な交換サイクルを見つけるための最短ルートかなと思います。

水作エイトコアのろ材の交換時期を最適化するコツ

ろ材をただ定期的に買い換えるだけでなく、日頃のメンテナンスを工夫することで、そのポテンシャルを最大限に引き出し、安定した水質を長く保つことができます。ここからは、私が実践している、バクテリアを労わりながらフィルターの機能を維持するための具体的なテクニックについてお話ししますね。

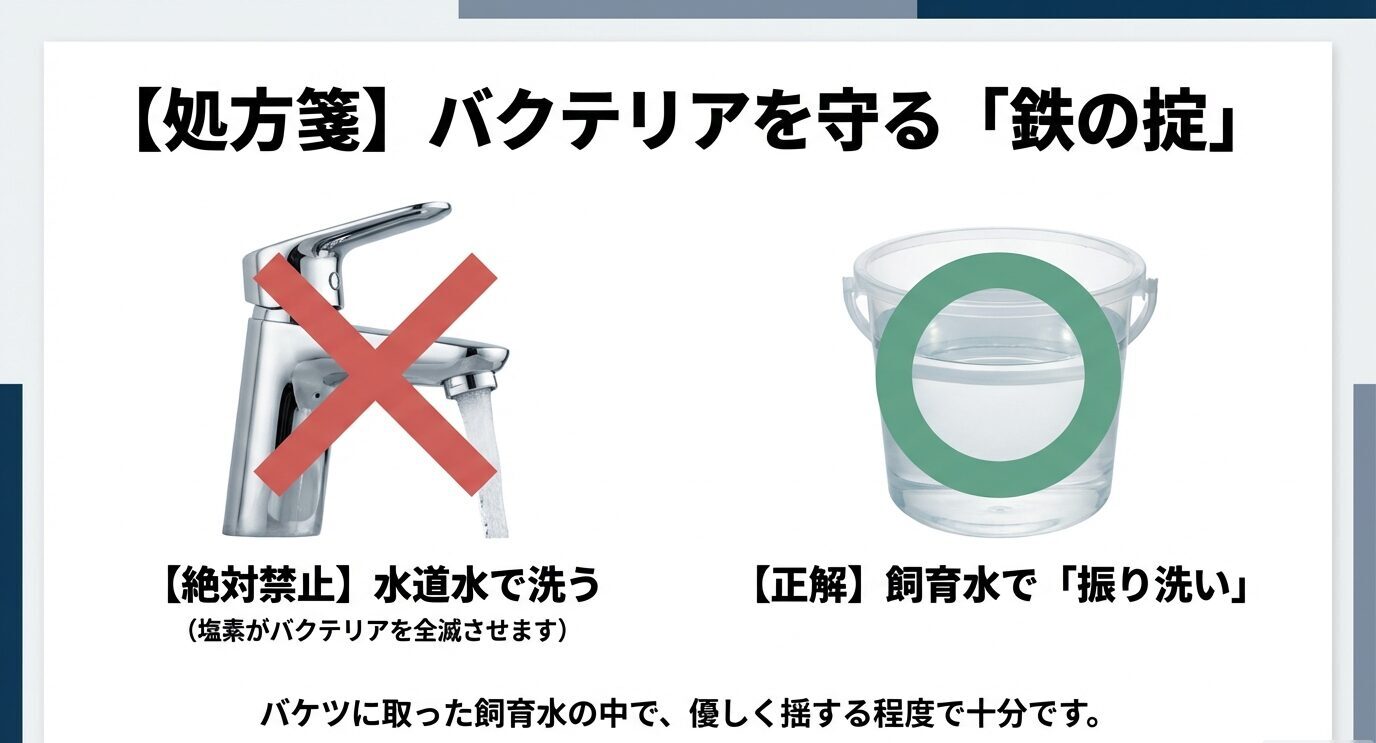

塩素は厳禁!バクテリアを守る正しい洗い方

鉄の掟:水道水で洗わず、飼育水で振り洗い

水作エイトコアのメインメンテナンスである「ろ材の洗浄」において、最も犯してはいけない間違いは、水道水で直接洗ってしまうことです。水道水には強力な殺菌作用を持つ塩素(カルキ)が含まれており、これを使ってろ材を洗うことは、せっかく育てたバクテリアを全滅させることに等しい行為です。バクテリアがいないフィルターは、ただの「ゴミ取りネット」になってしまい、水槽内の毒素を分解する能力を失ってしまいます。なお、水道水が衛生面のために塩素消毒され、蛇口で一定濃度の残留塩素を保持することが法令で定められている点は、公的機関の解説が分かりやすいです(出典:東京都水道局『よくある質問:水質<水質基準・管理・検査等>』)。

失敗例と教訓

所長が駆け出しの頃、まさにこの「水道水で洗う」をやってしまったことがあります。ウールマットが汚れていたので、ついシンクでジャーッと洗って、ギュッと絞って戻したんですね。すると翌日、魚が水面でパクパクし始め、水がうっすら白濁して、明らかに様子がおかしくなりました。今思えば、バクテリア層を一気に崩してしまい、処理しきれない汚れが水中に残ったのが原因だったんだろうなと思います。

この時の教訓は2つで、ひとつは「洗浄は飼育水で、軽く振り洗い」を徹底すること。もうひとつは、もし間違って強く洗ってしまった場合は、慌ててさらに触り回さず、給餌を控えめにして、酸素をしっかり回しつつ、少量ずつ水換えで立て直すのが安全ということです。フィルターを“新品同様”にするより、水槽全体を“安定優先”で戻す方が結果的に早いんですよね。

正しい洗い方は、「水換えで排出した飼育水を使う」ことです。バケツに取った古い飼育水の中に、取り出したウールマットを浸し、優しく数回「振り洗い」をしてください。このとき、完全に真っ白になるまで洗う必要はありません。むしろ、少し茶色が残っているくらいの方が、バクテリアを温存できるので理想的です。繊維を強く揉んだり絞ったりすると、バクテリアの住処そのものを破壊してしまうので注意してくださいね。

また、一度にすべてのパーツ(マット、活性炭、砂利)を新品に交換したり、徹底的に洗浄したりするのも避けましょう。私は、今週はマットの洗浄、来週は砂利の掃除といったように、メンテナンスの時期を分散させるようにしています。これにより、バクテリアの総量が急減することを防ぎ、常に安定したろ過能力をキープできます。分散メンテナンス(スタッガード管理)の考え方は、洗いすぎ危険!水槽フィルター掃除頻度の最適解と失敗しない手順でも詳しく紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

ろ材を自作や改造する方法と管理上の注意点

アクアリウムに慣れてくると、純正の消耗品コストを抑えたい、あるいはもっと強力なろ過を目指したいと考えるようになりますよね。水作エイトコアは構造がシンプルなため、中央のカートリッジスペースを自分なりにカスタマイズすることが比較的容易です。例えば、標準の活性炭の代わりに「シポラックスミニ」などの多孔質セラミックろ材を詰め込めば、物理的な寿命を気にせず半永久的に機能する生物ろ過層を構築できます。

また、金魚やメダカなど、弱アルカリ性の水を好む生体であれば、細かく砕いた「カキ殻」をネットに入れて設置するのも有効な改造方法です。カキ殻はpHの低下を抑制し、ミネラルを供給してくれるため、水作エイトコアのろ材の交換時期を意識しつつも、水質をより生体に合わせた形へ安定させることができます。ただし、こうした改造にはいくつかの注意点もあります。

| 改造内容 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| セラミックろ材への変更 | 生物ろ過が劇的に安定し、交換頻度が減る | 定期的な洗浄を怠ると目詰まりしやすい |

| カキ殻の投入 | pHの急降下を防ぎ、水が安定する | 水質がアルカリに傾きすぎる場合がある |

| ウールマットの二重化 | 物理ろ過の精度が上がる | 排圧がかかりすぎてエアーが出にくくなる |

改造を行う際は、水流を遮らないように注意が必要です。詰め込みすぎるとエアーがうまく上昇できず、フィルター全体の機能が停止してしまうこともあります。なお、ろ材の役割(物理・生物・化学)と「どれを優先して組むか」の考え方は、水作エイトコアの改造でもそのまま応用できますので、失敗しない!外部フィルターろ材の順番と組み合わせの鉄則も参考になるかなと思います。あくまで自己責任の範囲内での楽しみになりますが、自分の工夫で水槽がどんどん綺麗になっていくのは、本当に楽しいものですよ。まずは標準の状態でしっかりと基礎を学び、その上で少しずつカスタマイズに挑戦してみるのが良いかなと思います。

プラストンの清掃と砂利を洗浄するタイミング

水作エイトコアを支える陰の主役が、本体下部の砂利(バラスト)と、空気の出口であるプラストンです。砂利は単なる重りだと思われがちですが、実はここも非常に強力な生物ろ過の拠点になっています。しかし、砂利の間にはウールマットを通り抜けた微細なゴミが沈殿しやすく、長期間放置すると目詰まりを起こしてバクテリアが死滅してしまいます。私は、半年に一度くらいの頻度で、砂利をすべて取り出してザルに入れ、飼育水で米を研ぐようにジャブジャブと洗うようにしています。

一方、プラストンは空気の気泡を細かくし、水中に酸素を効率よく溶け込ませる役割を持っています。使っているうちに表面がヌルヌルしてきたり、特定の箇所からしか泡が出なくなったりしたらメンテナンスのタイミングです。古くなった歯ブラシで表面を軽くブラッシングするだけで、詰まりが解消されて見違えるような気泡が復活します。もし表面が石灰化して白く固まっている場合は、クエン酸水に数時間浸けておくと綺麗になりますよ。

プラストンは消耗品ですので、洗浄しても気泡が大きく、音がうるさくなったと感じたら新品への交換をおすすめします。プラストンが正常であれば、少ない空気量でも効率よく水を回すことができ、電気代の節約にも繋がります。

こうした細かいパーツまで気を配ることで、フィルター全体の寿命を延ばし、故障のリスクを減らすことができます。特にプラストンの不調は気づきにくいため、「最近、泡の粒が大きくなってきたな」と感じたら、後回しにせず早めにチェックする習慣をつけましょう。

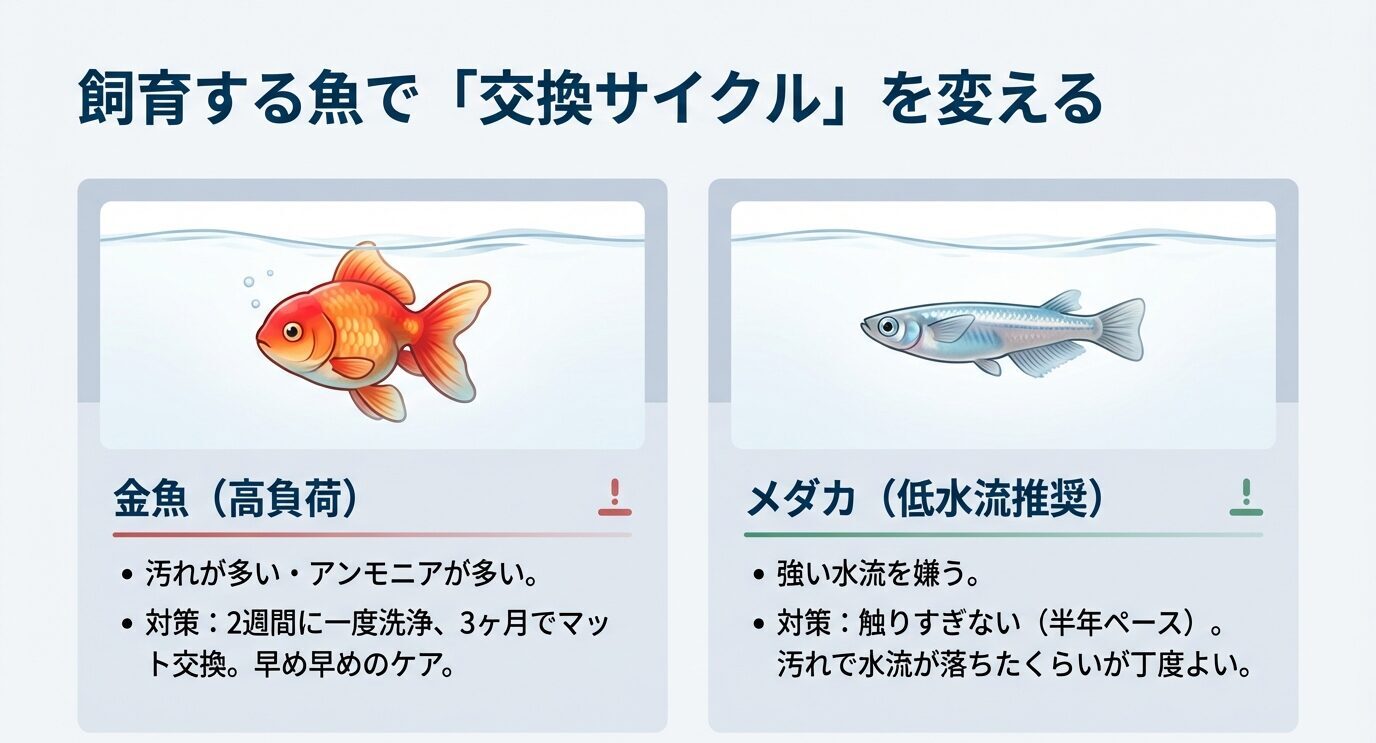

メダカや金魚の水槽で意識すべき管理のポイント

最後になりますが、飼育している生体の種類に合わせた「個別対応」が、管理の精度をさらに一段階引き上げます。日本の二大人気生体であるメダカと金魚では、水作エイトコアに対する要求が全く異なります。

金魚とメダカで変える交換サイクル(高負荷/低水流)

まず金魚ですが、彼らは非常に大食漢で、その分、排泄されるアンモニアの量も膨大です。金魚水槽における水作エイトコアのろ材の交換時期は、他の魚種よりも「早め早め」を心がけるのが安全です。ウールマットは1ヶ月もすれば驚くほど汚れますので、2週間に一度は洗浄し、3ヶ月以内には新品に交換するようなサイクルが理想的ですね。金魚は水質の悪化に比較的強いとされていますが、汚れたフィルターは病原菌(エラ病や尾腐れ病など)の温床になりやすいため、常に清潔な状態を保つことが長生きの秘訣です。金魚は「ろ過」だけでなく水換え計画も一緒に組むと安定しやすいので、金魚水換えの頻度と失敗しない基本手順も合わせてチェックしてみてください。

対してメダカですが、彼らは強い水流を非常に嫌います。新品のろ材をセットしてエアーを全開にすると、泳ぎ疲れて弱ってしまうこともあるほどです。そのため、メダカ水槽ではあえて「少し汚れて水流が落ち着いた状態」を維持するのも一つのテクニックです。ろ材の交換時期も、金魚ほど神経質になる必要はなく、半年に一度程度でも十分に機能することが多いですね。ただし、夏場の高水温期は酸素不足になりやすいため、ろ材の汚れによる酸素供給量の低下には細心の注意を払ってください。もし「水流を弱めたいのに油膜や酸欠が心配」という場合は、外部フィルターの水流を弱めるには?メダカも安心な対策全集の「弱水流と油膜除去を両立する考え方」もヒントになります。

生体別・管理のポイントまとめ

- 金魚:物理ろ過重視。ウールマットの頻繁な洗浄と定期交換が必須。

- メダカ:生物ろ過重視。水流を抑えるため、ろ材は触りすぎず安定を優先。

- 熱帯魚:バランス重視。活性炭を活用して透明度の高い綺麗な水を維持。

このように、生体の性格や生理を理解した上でメンテナンスを調整できるようになれば、あなたはもう初心者卒業と言ってもいいかもしれません。それぞれの魚たちが一番心地よいと感じる環境を、水作エイトコアという頼もしい相棒と一緒に作っていきましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. ウールマットは汚れたら毎回新品にした方が水が綺麗になりますか?

基本はおすすめしません。ウールマットは「バクテリアの住処」でもあるので、毎回新品にすると生物ろ過が薄くなり、水質が揺れやすくなります。まずは飼育水での振り洗いで通水性を戻し、それでも回復しない(弾力がなくペタンコ、黒ずみや悪臭が取れない)時だけ交換、が安全かなと思います。

Q. 間違って水道水で洗ってしまった場合、どう立て直せばいいですか?

焦ってさらに分解・交換を重ねるより、給餌を控えて有機物の流入を減らし、エアレーションをしっかり確保しながら、少量ずつ水換えで落ち着かせるのが基本です。生体の様子が悪い場合は早めに対応しつつ、短期間は水質変化が出やすいので注意深く観察してください。

Q. 活性炭は常に入れておくべきですか?

透明感や臭い対策としては非常に優秀ですが、必須ではありません。水草が多く水が安定している環境では、活性炭を常用しない運用も可能です。その代わり、水の黄ばみや臭いが気になった時に“リセット目的で短期投入”する、といった使い分けが現実的かなと思います。

Q. ろ材を一気に全部交換すると、やっぱり危険ですか?

立ち上げ直後や過密気味の水槽ほど、水質が崩れるリスクが上がります。どうしても総交換が必要な時は、可能なら古いろ材を一部残して“種”にする、メンテナンスを分散する、給餌量を一時的に減らす、など「バクテリアの空白期間」を作らない工夫が効きます。

Q. 泡が急に弱くなりました。まず疑うべきポイントはどこですか?

ウールマットの目詰まり、プラストンのヌメリ、エアーチューブの折れや硬化あたりが定番です。順番としては「外側(チューブ・ポンプ)→プラストン→ウールマット」の順に見ると早いです。エアーポンプに負荷がかかる状態は放置しない方がいいですね。

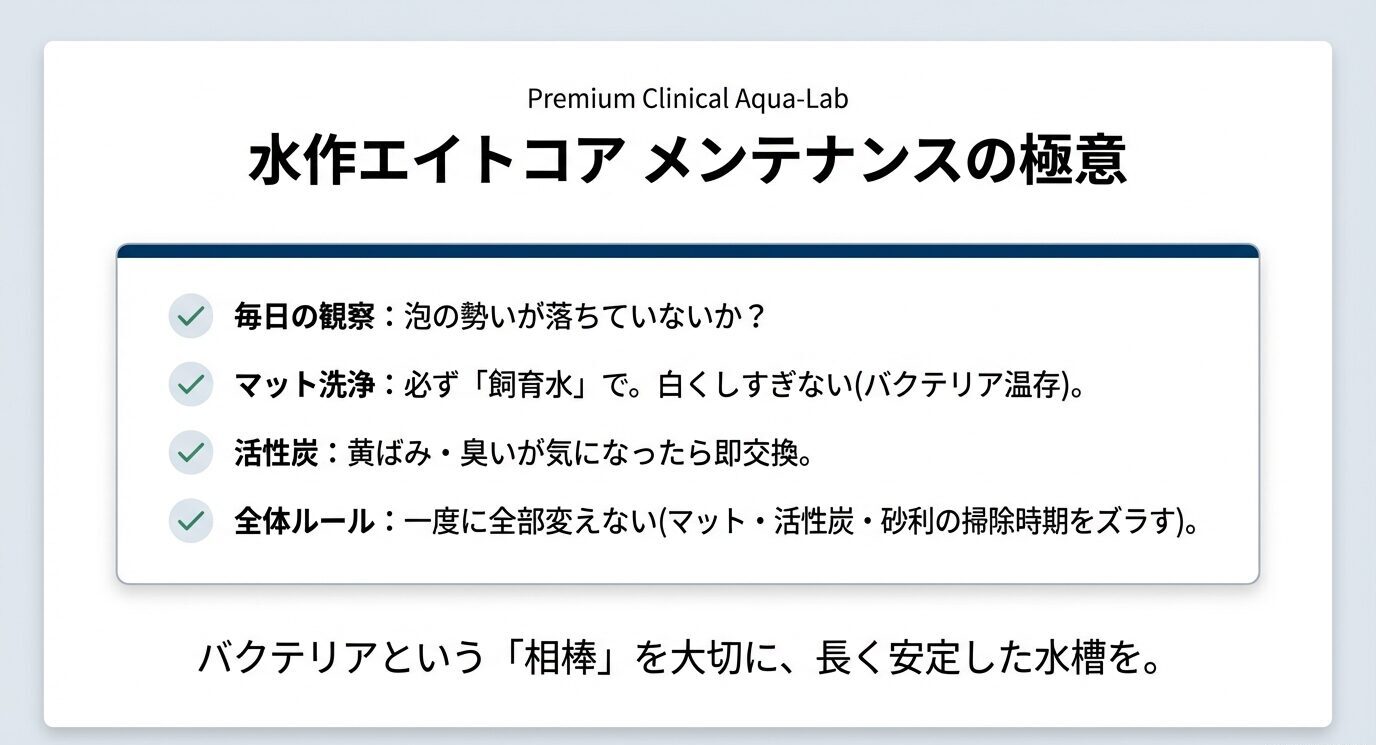

水作エイトコア メンテナンスの極意

実行チェックリスト

- 毎日:泡の勢いがいつも通りか/水面で魚が苦しそうにしていないか/水の臭いが変じゃないかをサッと確認する

- 週1:水換えのタイミングで、ウールマットの「弾力」と「水の抜け」を指でチェックする

- 2週間〜1ヶ月:水の黄ばみ・臭い・泡残りが気になったら活性炭カートリッジを交換する(気にならなくても月1交換を習慣にするとラクです)

- 流量が落ちた時:エアーチューブの折れ/プラストンのヌメリ/ウールマットの目詰まりを順番に確認し、飼育水で優しく振り洗いする

- 3ヶ月目安:金魚など高負荷ならウールマットの劣化(ボロボロ・繊維の潰れ)を重点点検し、必要なら交換を検討する

- 半年:砂利(バラスト)を取り出して飼育水で洗浄し、プラストンもブラッシング(必要なら交換)する

- メンテ全般:一度に全部新品にしない(分散メンテ)/洗いすぎない(白くしない)/給餌量が増えた時期は汚れも早い前提で動く

まとめ:水作エイトコアのろ材の交換時期の最適解

さて、水作エイトコアのろ材の交換時期について、かなり詳しくお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。大切なのは「○月○日になったから変える」という機械的なルールに縛られすぎないことです。水槽の中の魚たちは毎日表情を変えていますし、水の透明度や泡の状態も、フィルターの健康状態を雄弁に物語っています。

基本はメーカー推奨をベースにしつつ、ウールマットがペタンコになって弾力を失ったら交換する。活性炭は水の輝きが失われたらリフレッシュする。そして何より、バクテリアという目に見えない相棒たちを塩素から守りながら、優しく管理していく。この積み重ねが、長期にわたる水槽の安定、つまり「アクアリウムの成功」への最短距離になるかなと思います。

本記事でご紹介した管理方法はあくまで一般的な目安です。生体の種類、水槽のサイズ、飼育環境によって状況は千差万別ですので、最終的な判断はご自身の水槽をよく観察し、自己責任で行ってください。不安な点がある場合は、お近くの熱帯魚専門店のスタッフさんなど、プロの意見を聞いてみるのも非常に勉強になりますよ。

水作エイトコアは、正しく使えばこれほど心強い味方はありません。皆さんもぜひ、自分なりのメンテナンスリズムを身につけて、快適なアクアライフを楽しんでくださいね。所長でした!