メダカがエサを吐き出す!原因と対策を分かりやすく解説

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の「所長」です。

メダカを飼育していて、エサをあげた時にパクッと食べたはずなのに、ペッと吐き出す姿を見て「あれ?」と心配になったことはありませんか?元気はあるように見えるけど、なぜか吐き出す。あるいは、稚魚や針子がうまく食べられていないみたい…。

もしかして病気なのか、水質や水温に問題があるのか、それとも単なるワガママなのか。メダカがエサを吐き出す行動には、実はさまざまな理由が隠されています。元気ない様子が伴う場合は、特に気になりますよね。

この記事では、メダカがエサを吐き出す時に考えられる原因と、私なりの対処法を、できるだけ分かりやすくまとめてみました。皆さんのメダカ飼育のヒントになれば嬉しいです。

- メダカが餌を吐き出す行動の理由

- 元気な場合と元気がない場合の見分け方

- 餌の種類や与え方の見直しポイント

- 水質悪化や病気の初期サインと対策

メダカがエサを吐き出す主な原因

メダカがエサを吐き出す行動には、実は色々な理由が隠されています。単純な食べ過ぎから、ちょっと注意が必要なサインまで。まずは慌てず、メダカの様子や飼育環境をじっくり観察してみることが大切ですね。原因を探っていきましょう。

吐き出すが元気はある時の理由

まず、エサを吐き出すけど、泳ぎ方は普段と変わらず元気いっぱいというケース。この場合は、そこまで深刻に悩まなくても大丈夫なことが多いかなと思います。

一番多いのは、単純に「お腹がいっぱい」なパターンですね。これは後のセクションでも詳しく触れます。

そしてもう一つが、「このエサ、好みじゃないんだよな…」という嗜好性(しこうせい)の問題。人間にも好き嫌いがあるように、メダカにだってあるんだと思います。特に、最近エサの種類を新しく変えたタイミングで吐き出すようになったなら、この可能性は高いですね。

所長の分析:吐き出し方で原因が絞れます

同じ「吐き出す」でも、実は吐き出し方にクセが出ます。くわえてすぐペッなら「粒が硬い・乾いていて滑る」「サイズがギリギリ」など物理的な要因が多いです。逆に、口の中でモゴモゴしてからペッなら「味・匂いが好みじゃない」「開封後の酸化で風味が落ちた」など嗜好性の要因を疑いやすいです。さらに、飲み込んだ後に数秒〜数十秒で戻すなら「満腹」「低水温で消化が追いつかない」「消化不良の前兆」など“体の中の都合”が絡むこともあります。吐き出すタイミングを1〜2回観察するだけでも、対処の優先順位が立てやすくなりますよ。

他にも、次に解説する「エサのサイズ」が物理的に合っていない可能性も考えられます。元気があるなら、まずはこのあたりを疑ってみるのが良いですね。

成長段階ごとのエサ選び(粒サイズの目安も含む)をざっくり確認したい場合は、メダカを飼うのに必要なもの完全ガイドも参考になります。

元気な場合のチェックポイント

- ヒレはピンと張っているか?

- 泳ぎ方はいつも通りか?

- 吐き出すけど、食べようとする意欲はあるか?

- エサを変えたばかりではないか?

餌の粒が大きすぎないか?

メダカって、基本的にエサを丸呑みします。彼らの口は水面の餌を食べやすいように上向きについていますが、飲み込めるサイズには限界があります。

なので、口には入ったけど、喉を通らないサイズだと、一度くわえても「あ、これ無理だ」と判断して吐き出してしまいます。特に体の小さいメダカや、普段あげているエサの種類を変えた直後なんかに、よく見られる気がします。

もし「粒が大きいかも?」と思ったら、対策はシンプルです。

ちなみに、粒の「大きさ」だけでなく、硬さや吸水で膨らむタイプかどうかでも吐き出しやすさが変わります。特に押し固めたペレットは、口に入れた瞬間は小さくても、水を吸うと少し膨らんで喉を通りにくくなることがあります。そんな時は、与える直前に飼育水で10〜20秒ほど軽くふやかすと、口当たりが柔らかくなって食べやすくなることが多いです(ふやかし過ぎると崩れて水が汚れやすいので「軽く」がコツです)。

エサを細かくしてあげる

今あるエサを、指先やスプーンの背などですり潰してパウダー状にしてから与えてみてください。もし、それで食べるようなら、原因はサイズだったということですね。

エサをすり潰す時は、ツルツルした写真用紙や、ラップの上でやるとやりやすいですよ。少量なら指で潰すのが一番早いです。もし毎回やるのが面倒なら、ピルクラッシャー(錠剤潰し)をアクアリウム専用に用意するのも一つの手です。

次回からは、今使っているものよりワンサイズ小さい粒のエサを探してみるか、最初からパウダー状のものを併用するのがおすすめです。

稚魚や針子が食べられない

成魚ならまだしも、生まれたばかりの稚魚や針子となると、話は別です。彼らにとって、成魚用のエサをすり潰したパウダーフードですら、口が小さすぎて食べられないことがあります。

「エサの周りには集まってくるのに、うまく食べられていない…」「口に入れてもすぐ吐き出す…」そんな時は、サイズが合っていない可能性大です。

この時期の稚魚たちは、自然界ではインフゾリア(ゾウリムシなどの微生物)を主食にしています。もし人工飼料を受け付けないようなら、ゾウリムシや、タマミジンコの生まれたての子供(子ミジンコ)といった、非常に小さな生き餌を用意してあげる必要があるかもしれませんね。

針子の「最初の餌」で迷いやすいポイント(インフゾリアやグリーンウォーターの考え方など)は、針子の初期飼料(インフゾリア・グリーンウォーター)と育成のポイントも参考になると思います。

針子・稚魚の餌ステップの一例

- 針子(生後数日):インフゾリア(ゾウリムシ)やPSBなど。まだ遊泳力が弱く、パウダーフードは大きすぎます。

- 稚魚(初期):パウダーフード、またはタマミジンコの幼生(子ミジンコ)。

- 稚魚(中期):稚魚専用の細かい粒エサ、ブラインシュリンプ(幼生)など。

特に、親のタマミジンコをあえて稚魚水槽に入れておき、そこで生まれた「子ミジンコ」を稚魚に食べさせる、というのは結構高度ですが有効なテクニックですね。

満腹や食べ過ぎのサイン

これは、飼育者がついついやってしまいがちなパターンかもしれません(私も気を付けています)。メダカが水面に寄ってくると可愛くて、エサをあげすぎちゃうんですよね。

メダカは満腹中枢が鈍い、あるいは無いとも言われていて、あるだけ食べてしまう習性があるように感じます。ですが、当然ながら胃袋には限界があります。朝イチは勢いよく食べたのに、2回目、3回目のエサやりで吐き出すようになったら、それは「もうお腹いっぱいです」というサインです。

食べ過ぎは消化不良を起こして体調を崩す原因にもなりますし、何より食べ残しや、食べ過ぎによるフンの増加は、水質を悪化させる最大の原因となります。

食べ残しは水質悪化の元

食べ残されたエサは水底で腐敗し、フンと一緒に水質を悪化させます。特に魚にとって猛毒の「アンモニア」が発生し、それがさらに「亜硝酸」という毒物に変化すると、メダカにとって非常に危険な環境になってしまいます。

エサは「数分で食べきれる量」を基本にしたいですね。

【失敗例と教訓】食べ残し放置で「吐き出し」→一気に不調

これは私の失敗談なんですが、稚魚が可愛くて「ちょいちょい少量」をやっているつもりで、結果的に1日の総量が多くなってしまったことがあります。すると2〜3日後、急にパクッ→ペッが増え、同時に水がうっすら白濁してきました。臭いも少しだけ「餌の腐った匂い」が出始めていて、今思えば完全にアウトでした。

慌てて底の食べ残しをスポイトで吸い出し、半分以上の水換え+エアレーション強化、そして2日ほど絶食。これで落ち着きましたが、「吐き出し」は水質悪化の超初期サインとして出ることがあるんだな…と痛感しました。

それ以来、私が意識している回避策はこの3つです。

- 「1回の量」よりも「1日の総量」で管理する(回数が増えると総量も増えがち)

- 粉餌や冷凍餌は特に、食べ残しが出たらその場で回収する

- 吐き出しが増えたら、まずは餌を止めて水換えを優先する(様子見で引っ張らない)

水質悪化によるSOS

前述の「食べ残し」や「フンの蓄積」によって水質が悪化し、アンモニアや亜硝酸の濃度が高くなると、メダカは中毒症状を起こします。その初期症状として「食欲不振(エサを吐き出す、食べない)」が見られることがあります。

もし、エサを吐き出す行動とあわせて、

- なんだかソワソワして、狂ったように泳ぎ回る

- 水面でパクパクしている(酸欠)

- 体を水草や壁にこすりつけるような仕草をする

といった行動が見られたら、アンモニアや亜硝酸の中毒を強く疑ったほうが良いかもしれません。アンモニアの毒性は、水温やpH(ペーハー)によっても変わりますが、メダカのような水生生物にとって非常に有害です。(出典:環境省「水生生物の保全に係る水質環境基準について」)

また、アンモニアや亜硝酸が増える「仕組み」(立ち上げ期の水質推移も含む)をもう少し深掘りしたい場合は、水槽のアンモニア分解を成功させるコツと期間も参考になります。

さらに、窒素サイクル(硝化〜脱窒)を俯瞰で理解しておくと「なぜ水換えやろ過が効くのか」がスッと腑に落ちるので、必要に応じて硝化と脱窒をわかりやすく解説!理想の水質を作る方法も合わせてどうぞ。

このサインが出たら、対策は「即座の水換え」です。水槽の半分(ひどい場合は2/3以上)の水を、カルキ抜きし、水温を合わせた新しい水と交換して、まずは有害物質の濃度を下げてあげることが最優先ですね。

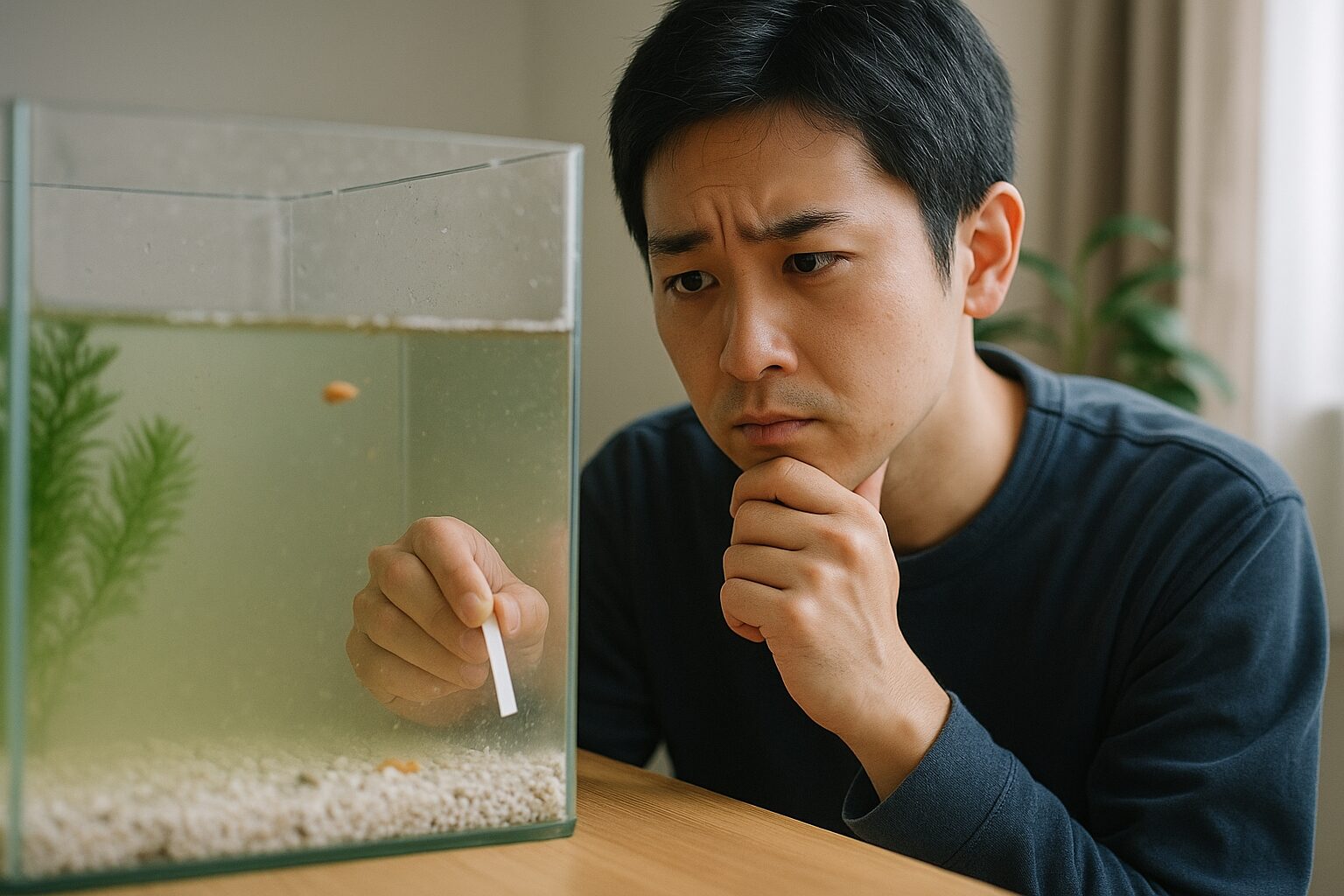

水質検査のすすめ

アンモニアや亜硝酸は目に見えません。「最近水換えしてないな」「食べ残しが多かったかも」と心当たりがある場合は、市販の水質検査試験紙や試薬で、一度数値を測ってみることをおすすめします。原因がハッキリわかると安心できますよ。

冬の低水温と活性低下

メダカは変温動物なので、外気温、つまり水温が下がると活動が鈍くなります。これは、体温を維持できず、水温とほぼ同じ体温になるため、水温低下と共に代謝活動そのものがスローダウンするからです。

特に屋外飼育や、ヒーターなしの室内飼育の場合、秋から冬にかけて水温が15℃を下回ってくるとエサの量が減り、10°Cを下回ってくると、ほとんど動かなくなり、エサも食べなくなります。

これは「冬眠(越冬)」のような状態なので、病気ではありません。

この時期に、夏場と同じ感覚でエサを与えても、メダカは食べられません。吐き出すか、そもそもエサに寄っても来ないでしょう。そして、食べ残されたエサは、水底でヘドロとなって水質を悪化させるだけです。これが春先の水質悪化につながることも…。

「冬眠なのか不調なのか判断がつかない」「底でじっとしていて心配」という時は、メダカが底で動かない時の原因と危険サインの見分け方もチェックしてみてください。

水温が下がって食べなくなったら、無理にエサは与えず「餌切り」をすることが、メダカを無事に冬越しさせるコツかなと思います。目安として、私は水温15℃で量を減らし、10℃以下ではほぼ与えません。

メダカがエサを吐き出す時の対処法

原因がある程度わかってきたところで、次は具体的な対策を見ていきましょう。原因が「元気だけど食べにくい」だけなら良いですが、「元気がない」場合は、早めの対応が大切になってきますね。

元気ないのは病気のサイン?

エサを吐き出す行動に加えて、「元気がない」場合は要注意です。これは何らかの病気や、深刻な体調不良、あるいは極度のストレスの初期症状である可能性が高いです。

以下の「危険なサイン」がないか、よーく観察してみてください。

【要注意!危険なサイン】

- ヒレをたたむ(閉じる):元気なメダカはヒレをピンと張っていますが、弱ると体に沿うように閉じてしまいます。最も分かりやすい不調のサインの一つです。

- 水槽の底でじっとしている:群れから離れ、水流のない隅や底で動かない。泳ぎ方に力がなく、フラフラしている。

- 体が膨らんでいる(松かさ病):ウロコが逆立ち、松ぼっくりのように見える。エロモナス菌感染の疑いがあります。

- 体が(一部)白い・綿(わた)がある:体に白い点(白点病)や、白い綿のようなもの(水カビ病)が付着している。

- 尾ヒレや各ヒレが溶ける・ギザギザ:尾ぐされ病の可能性があります。

これらの症状が見られたら、他の健康なメダカへの感染を防ぐためにも、すぐにその個体を別の容器(バケツやプラケース)に隔離して、治療(塩浴や薬浴)を検討する必要があります。

ヒレをたたむ時の塩浴

特に「ヒレをたたむ」症状は、水質の急変や悪化、あるいは病気の初期など、メダカが弱っている時に本当によく見られます。

まず最初に行うべきは、本水槽の「水換え」です。飼育水の半分以上を換えることで、水質が原因だった場合はこれだけで改善することもあります。

それでも改善しない場合、あるいは明らかに弱っている個体を隔離した場合、私がよく行う初期対応が「塩浴(えんよく)」です。

塩浴の目的と原理

塩浴は「病原菌を殺す」というより、「メダカの体力回復を助ける」のが主な目的です。

淡水魚であるメダカは、常に体内の塩分濃度(約0.9%)を一定に保つため、体外の塩分濃度が低い水(真水=ほぼ0%)との「浸透圧調整」を行っています。簡単に言うと、体内に水がどんどん入ってくるのを防いだり、必要な塩分をエラから取り込んだりしています。これ、実はすごく体力を使うんです。

そこで、飼育水の塩分濃度を0.3%~0.5%にしてあげることで、体内(約0.9%)との濃度差を小さくし、浸透圧調整に使うエネルギー(体力)を節約させます。その余った体力を、自己治癒や病気との戦いに回してもらうイメージですね。

なお、メダカの塩水浴(0.5%)の考え方や手順は、(出典:株式会社キョーリン「病気かな?いつもと違うと思ったらいちばん最初に読むページ!」)でも紹介されています。

塩浴の方法(0.5%濃度の場合)

※あくまで一例です。私はメダカへの負担を考え、0.3%(水1Lに塩3g)くらいから始めることが多いです。

- 隔離:必ず本水槽とは別の容器(バケツやプラケース)で行います。本水槽に塩を入れると、水草が枯れたり、ろ過バクテリアが死んだりする可能性があります。

- 塩水:水1Lに対して、食塩(アジシオなどの添加物入りはNG。普通の粗塩や食塩)を5g溶かします。これが0.5%濃度です。

- エアレーション:塩浴中は水が汚れやすく、ろ過フィルター(バクテリア)も働かないため、酸欠を防ぐエアレーション(ブクブク)は必須です。

- 期間:1週間程度を目安に、メダカの様子を観察します。塩浴中は基本的に絶食(エサ切り)します。

塩浴の注意点

塩浴はメダカの体力回復に有効ですが、万能ではありません。濃度や期間は、必ずメダカの状態をよく観察しながら調整してください。塩浴中に水が汚れたら、同じ濃度の塩水で水換えを行います。

また、症状が改善しない場合や悪化する場合は、観賞魚用の専門的な薬(メチレンブルーやグリーンFリキッドなど)を使った「薬浴」が必要になることもあります。

判断に迷う場合は、お近くの専門店や詳しい方に相談するのが一番確実ですね。

嗜好性に合わせた餌の種類

元気もあるし、水質も問題ない。でも吐き出す…。そんな時は、単純に「そのエサに飽きた」「味が嫌い」という、グルメなメダカさんかもしれません。

いつも同じ人工飼料(ドライフード)を与えているなら、たまには違う種類のごちそうをあげると、食いつきがガラッと変わることがあります。メダカも栄養バランスが大事なので、数種類のエサをローテーションするのも良い方法だと思います。

嗜好性が高いエサとしては、やはり生き餌や冷凍餌が強いですね。

冷凍餌(アカムシ・ミジンコ)

嗜好性が非常に高いエサの代表格が、冷凍アカムシや冷凍ミジンコ(ブラインシュリンプ)です。これらは栄養価も高いですが、そのぶん水を汚しやすいのが難点です。与える時は、必ず別の容器で解凍してから(凍ったまま入れない)、食べきれる量だけスポイトなどで与えるのが鉄則です。一度解凍したものの再冷凍はNGです。

乾燥餌(乾燥赤虫など)

冷凍庫の管理がちょっと…という方には、乾燥赤虫もおすすめです。これなら常温保存できますし、タンパク質が豊富なので、メダカも喜んで食べることが多いですよ。ただ、浮きやすいので、少し水でふやかしてからあげると食べやすそうです。

| エサの種類 | 嗜好性 | 栄養価 | 保存性 | 水の汚しやすさ |

|---|---|---|---|---|

| 人工飼料(ドライ) | △~◎ | ◎ (バランス良) | ◎ (常温・長期) | △ (与えすぎなければ) |

| 冷凍餌(アカムシ等) | ◎ (抜群) | ◎ (高タンパク) | △ (冷凍庫必須) | 〇 (非常に汚しやすい) |

| 乾燥餌(赤虫等) | 〇 (高い) | ◎ (高タンパク) | ◎ (常温・長期) | △~〇 (崩れやすい) |

餌の正しい与え方と量

結局のところ、多くの「吐き出し」問題は、餌の与え方を見直すことで解決する気がします。

「1回に与える量は、数分(3〜5分)で食べきれる量」

これが基本中の基本ですね。食べ残しが出るのは、明らかに「与えすぎ」です。メダカが満腹になって吐き出すのを防げますし、何より水質悪化を未然に防ぐことができます。

そして、この「食べきれる量」は、季節や水温によって調整する必要があります。

- 夏(高水温期):活性が一番高い。量を多めに、回数を増やしてもOK。(例:1日2~3回)

- 春・秋(適温期):安定期。基本の量。(例:1日1~2回)

- 冬(低水温期):活性が低い。量を減らすか、餌切りする。(例:数日に1回、またはゼロ)

また、エサの鮮度も意外と大事です。開封してから長期間経ったエサは、湿気ったり酸化したりして風味が落ち、食いつきが悪くなる(吐き出す)こともあるようです。できるだけ新鮮なうちに使い切りたいですね。

豆知識:仲間がいると食欲が上がる?

これは私の体感ですが、1匹や2匹で飼育している時より、ある程度の数(5〜10匹)で群れになって飼育している時の方が、エサの食いつきが良い気がします。

仲間とエサを奪い合う「競争心」が刺激されるのか、誰かが食べ始めると「釣られて」食べるのか…。理由は定かではありませんが、結果として食べ残しが減る印象があります。もし少数飼育で食が細い場合は、(もちろん過密飼育はダメですが)仲間を増やしてあげるのも、一つの手かもしれませんね。

メダカがエサを吐き出す行動の理解

ここまで色々と見てきましたが、メダカがエサを吐き出す行動は、彼らから飼育者への「メッセージ」なんだと私は思っています。

「お腹いっぱいだよ」「このエサ大きすぎるよ」「水が汚れてて苦しいよ」「寒くて動けないよ」「病気でしんどいよ」…

吐き出すという行動そのものに慌てるのではなく、「なぜ吐き出すのか?」を冷静に見極めることが一番大切です。吐き出すから即病気、というわけでは決してないんですね。

そのために必要なのは、やっぱり日々の「観察」です。エサをあげる時は、ただあげるだけじゃなくて、メダカの全身と飼育環境をチェックする絶好のチャンスタイム。

エサやり時の観察チェックリスト

- ヒレはピンと張っているか?(たたんでいないか?)

- 泳ぎ方はいつも通りか?(底でじっとしていないか?)

- 体の表面に異常はないか?(白点、綿、傷など)

- 水の透明度は? 嫌な臭いはしないか?

- (今の水温は何度くらいか?)

- (昨日、エサは食べ残していなかったか?)

Q&A:よくある疑問

Q. 1粒だけ吐き出すのに、次は食べる…これは病気ですか?

A. 元気があって、その後普通に食べるなら、まずは「粒が大きい/硬い」「好みじゃない」「満腹」の可能性が高いです。吐き出すタイミングが“すぐペッ”ならサイズ・硬さ調整、“モゴモゴしてペッ”なら嗜好性や鮮度、という感じで切り分けると早いです。

Q. 吐き出したエサが沈んでしまいました。放っておいて大丈夫?

A. 基本は回収をおすすめします。沈んだ餌は見えにくいぶん放置されがちで、腐敗→アンモニア→亜硝酸…の流れを作りやすいです。スポイトやプロホース等でサッと吸い出すだけでも、水質の事故が減ります。

Q. 「吐き出し」+「ヒレをたたむ」が少しだけ。隔離するべき?

A. 迷う時は、まず本水槽の水換えで環境側を整えつつ、症状が続く・悪化するなら隔離が安全です。特にヒレをたたむのは不調サインとして分かりやすいので、引っ張りすぎないのがコツですね。

Q. 塩浴って、本水槽でやっちゃダメですか?

A. 基本は別容器が無難です。本水槽に塩を入れると、水草やろ過(バクテリア)に影響が出る可能性があります。隔離容器+エアレーションで行うのが安全策だと思います。

Q. 冬でも寄ってきて食べたがります。少しなら与えていい?

A. 水温と動きが基準です。明らかに活性があって、食後も問題なく泳げているなら“極少量”を様子見で、という判断はあり得ます。ただ、低水温で消化が追いつかないと吐き出しやすく、残餌も出やすいので、迷うなら餌切り寄りの判断が安全です。

この記事が、皆さんのメダカの「本音」を理解し、より良いアクアライフを送る手助けになれば幸いです。