GEXスリムフィルターの組み合わせ術!ろ過を最適化する改造と種類選び

こんにちは。THE AQUA LAB、運営者の所長です。アクアリウムを楽しんでいると、どうしても気になるのが水の透明度や魚の健康ですよね。特に薄型で人気のGEXスリムフィルターを使っている方は、限られたスペースでいかに効率よく水を綺麗にするか悩んでいるのではないでしょうか。私自身も、どのマットの種類を並べるのがベストなのか、交換時期はいつが適切なのか、試行錯誤を繰り返してきました。また、稼働音がうるさいと感じたり、もっと性能を上げたいと思って改造や自作ろ材に興味を持ったりすることもありますよね。この記事では、そんなスリムフィルターのポテンシャルを最大限に引き出すためのヒントをまとめてみました。掃除の手間を減らしつつ、理想の水質を目指すための参考にしていただければ嬉しいです。

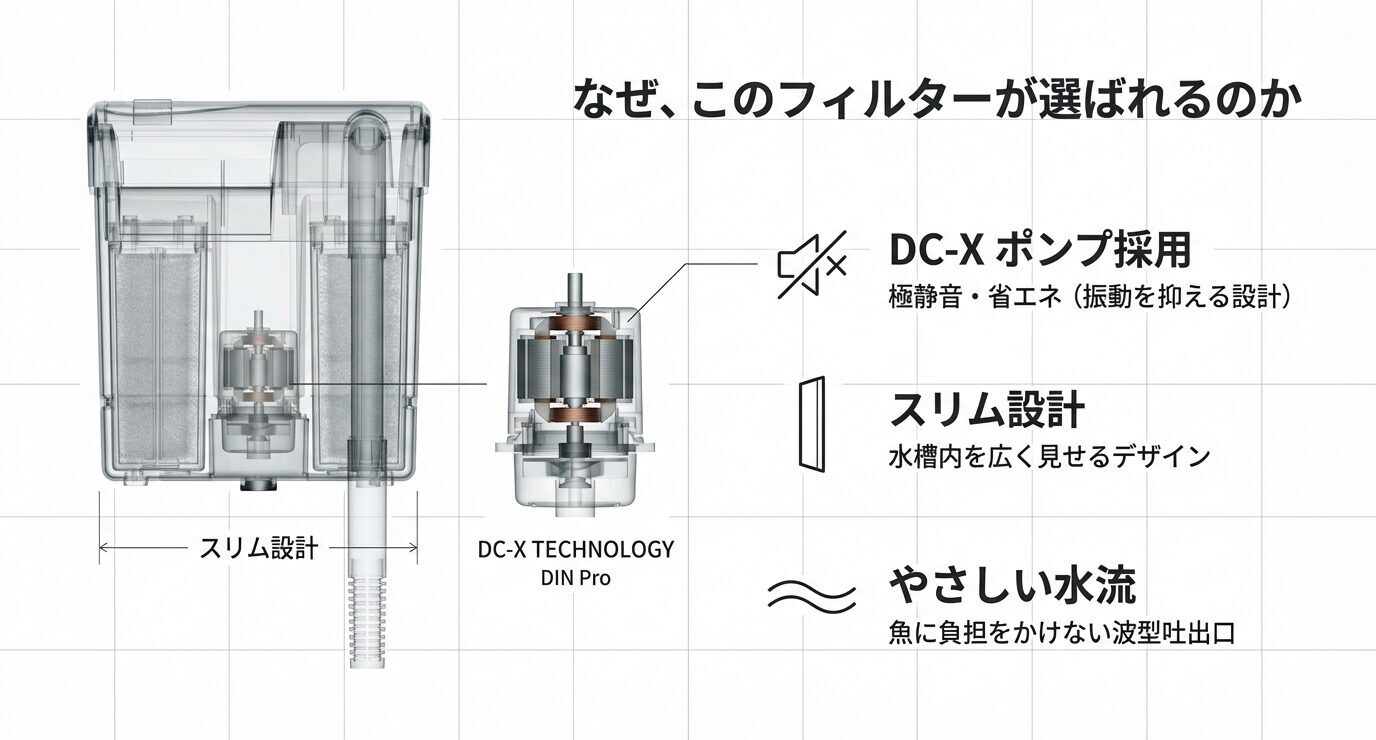

スリムフィルターが選ばれる理由(DC-X・スリム・やさしい水流)

- 水槽の状態に合わせた最適なろ過マットの組み合わせパターン

- メーカー非推奨ながら効果絶大な改造カスタマイズの具体例

- バクテリアを維持しながら汚れを落とす正しいメンテナンス法

- 活性炭とコケ抑制マットを併用してはいけない科学的な理由

GEXスリムフィルターの組み合わせと水質管理の基本

スリムフィルターを使いこなす第一歩は、標準的なマットの特性を知り、それらをどう配置するかという基本戦略を立てることです。ここでは基本となるマットの役割と、日々の管理について深掘りしていきます。

ろ過マットの種類とそれぞれの役割を徹底解説

目的別に選ぶ4つのろ過マット(活性炭・バクテリア・コケ抑制・スポンジ)

GEXスリムフィルターには、用途に合わせた数種類の純正マットが用意されています。これらを理解せずに適当に選んでしまうと、せっかくのフィルター性能を宝の持ち腐れにしてしまうかもしれません。私が実際に使ってみて感じた特徴を詳しく整理しました。

| マットの種類 | 主な役割 | 詳細・メカニズム | 交換の目安 |

|---|---|---|---|

| 活性炭スリムマット | 吸着ろ過・物理ろ過 | 不織布でゴミを取り、活性炭で色や臭いを吸着します。 | 約2週間 |

| バクテリアスリムマット | 生物ろ過・水質安定 | バクテリアが定着しやすい構造。有害なアンモニアを分解。 | 約3週間〜1ヶ月 |

| コケを抑えるスリムマット | 化学的抑制 | コケの栄養となる成分を吸着、または抑制成分を放出。 | 約1ヶ月 |

| スポンジスリムカセット | 物理ろ過の強化 | 目の粗いスポンジで大きなゴミをブロック。洗浄可能。 | 3週〜状況次第 |

まず基本となるのは活性炭スリムマットですね。これは「化学ろ過」を担当していて、水の黄ばみや生臭い原因物質を活性炭の微細な穴に閉じ込めてくれます。立ち上げ初期の流木アク抜きや、なんとなく水が濁っていると感じる時には非常に頼りになります。一方で、長期間安定して魚を飼いたいならバクテリアスリムマットを主軸にするのが正解かなと思います。これは「生物ろ過」の要。目に見えない有害なアンモニアを比較的無害な硝酸塩へと変えてくれるバクテリアの住処になります。硝化の流れ(アンモニア→亜硝酸→硝酸塩)や、脱窒まで含めた全体像を整理したい方は、硝化と脱窒をわかりやすく解説!理想の水質を作るコツも合わせて読むと理解が深まります。

最近人気なのがスポンジスリムカセットです。これは他の高機能なマットが目詰まりするのを防ぐ「前衛」のような役割をしてくれます。洗って繰り返し使えるので、非常に経済的なんですよね。それぞれの特徴を活かして、自分の水槽が今「ゴミを取りたいのか」「臭いを取りたいのか」「水を安定させたいのか」を考えるのが、アクアリウムの醍醐味であり楽しいポイントです。なお、「物理→生物→化学」という順番の考え方は外部フィルターでも共通で、配置の原理はかなり参考になります。構成の鉄則は外部フィルターろ材の順番と組み合わせの鉄則で図解しているので、考え方の「芯」を掴みたい方におすすめです。

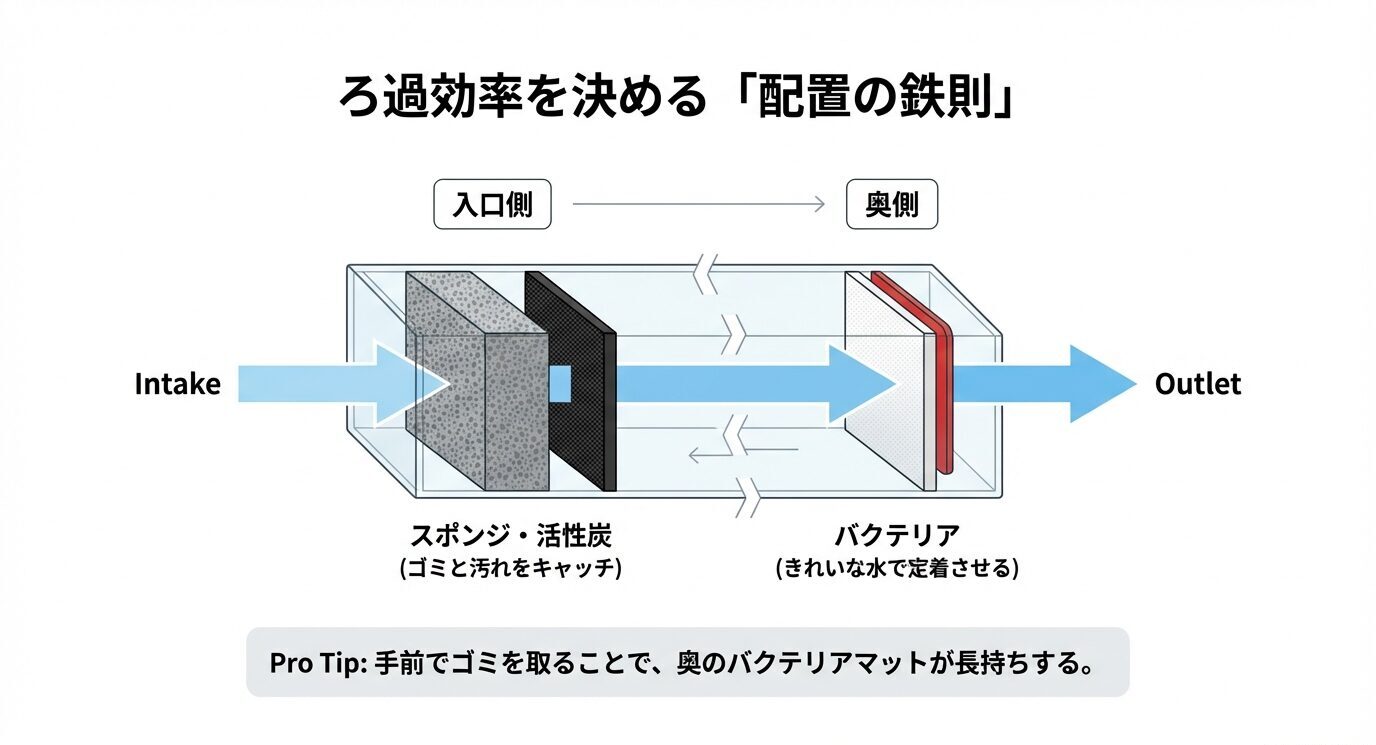

ろ過効率を上げる配置の鉄則(入口側→奥側)

所長の独自分析・考察:スリムフィルターは「通水抵抗」と「接触時間」の綱引きです

外掛け式のスリムフィルターって、見た目以上に「流量が命」です。ろ材を増やすと一見ろ過力が上がりそうですが、詰め込みすぎると通水抵抗が上がって流量が落ち、結果として酸素供給が減って生物ろ過が鈍ることがあるんですよね。逆に、スカスカすぎると接触時間が短くて、物理ろ過や吸着ろ過が伸びにくい。だから私の結論はシンプルで、「水流が気持ちよく出ている状態を維持できる範囲で、ろ材を最大化する」が最適解です。具体的には、入口側は粗めのスポンジで詰まりを受け止め、奥側にバクテリア系(面積勝負)を置くのが強い。活性炭やコケ抑制のような化学系は、常設というより“期間限定のテコ入れ”として短期運用すると、コストも安定性も両立しやすいです。

さらに詳しく知るためのリソース

各マットのラインナップ(活性炭/バクテリア/コケ抑制など)や、機種ごとの対応品はメーカー公式の「商品情報」から確認できます。(出典:ジェックス株式会社『検索結果(スリムフィルター)』)

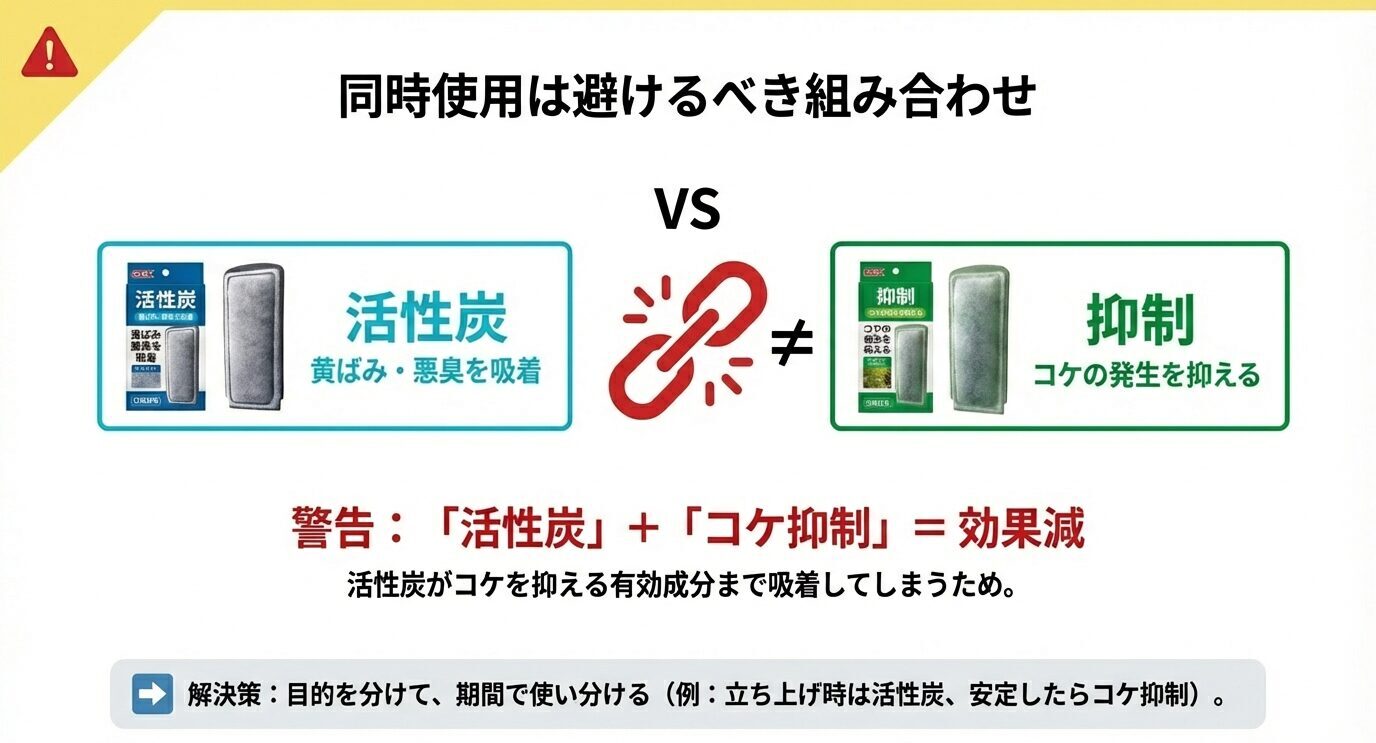

活性炭マットとコケ抑制マットを同時に使いにくい理由

併用注意:活性炭とコケ抑制は効果がぶつかりやすい

結論から言うと、「同時投入=効果がぶつかりやすい」のが理由です。活性炭は薬剤・色素・臭いの原因になりやすい溶存有機物など、幅広い成分を吸着する性質があります。一方、コケ抑制マットは「コケの栄養を吸着して減らす」タイプもあれば「有効成分が溶出して抑える」タイプもあります。ここで同時に使うと、

- 溶出型の場合:有効成分が活性炭に吸着されてしまい、狙った効き方が弱まることがある

- 吸着型の場合:目的(栄養塩のコントロール)が重複しやすく、コストに対して効果が伸びにくい

- どちらの場合でも:マットを増やすほど通水抵抗が上がり、目詰まり→酸素不足→生物ろ過低下のリスクが増える

私のおすすめは「目的で期間を分ける」こと。黄ばみ・臭い・薬剤吸着が目的なら活性炭を短期運用。コケが気になるならコケ抑制マットを1ヶ月運用、といった具合に役割を被せない方が結果的に安定しやすいです。

汚れを逃さない掃除のタイミングと基本手順

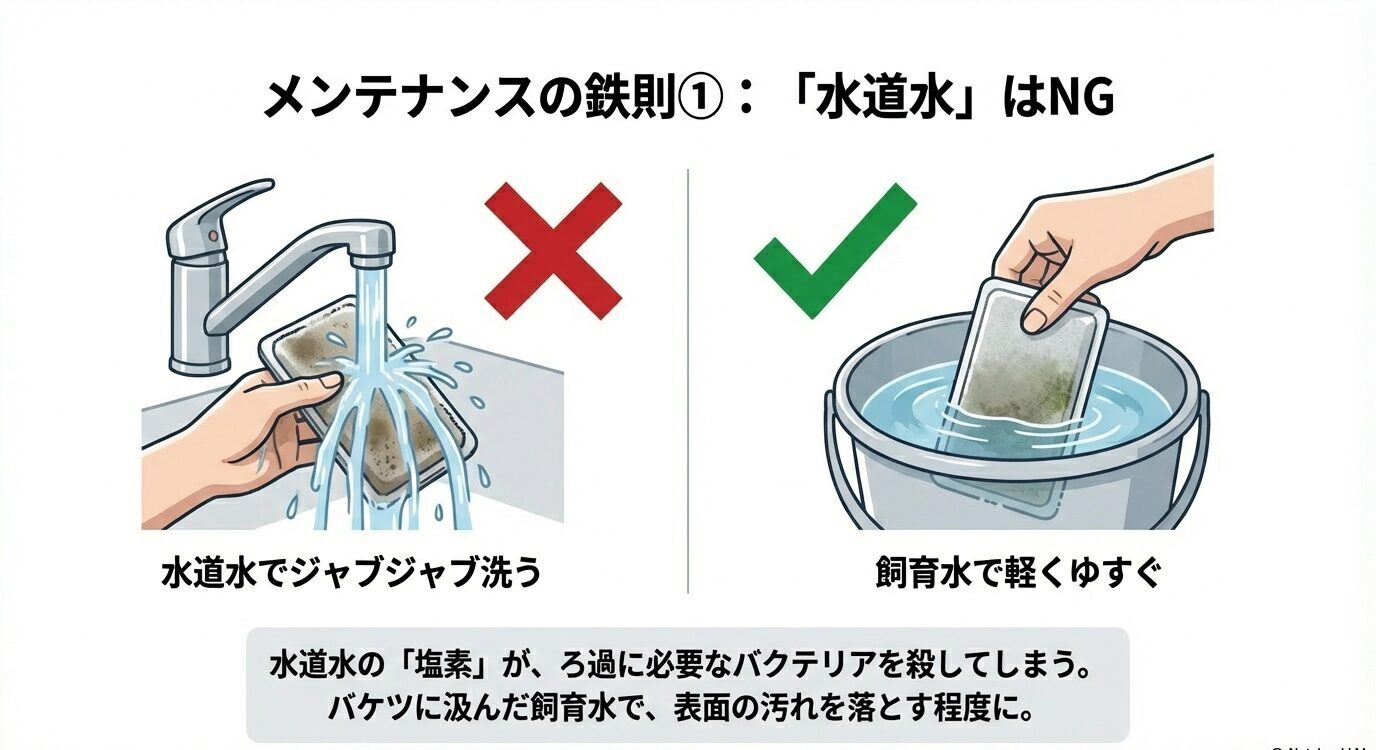

メンテナンス鉄則① 水道水で洗わない(飼育水ですすぐ)

スリムフィルターはその名の通り「スリム」なので、内部のろ過槽が非常にコンパクトです。これがメリットでもありますが、同時に「汚れが溜まりやすい」という弱点にもなります。汚れが溜まると水がスムーズに流れなくなり、酸素供給が減ってバクテリアが弱ってしまうこともあります。「最近、水の勢いが弱いな」「チョロチョロとしか水が出ていない」と感じたら、それは確実な掃除のサインですね。

私はいつも、2週間に一度は本体のチェックをするようにしています。掃除の手順としては、まず電源を抜き、本体を水槽から慎重に取り外します。内部には魚のフンや餌の残骸が「泥」のように溜まっていることが多いので、これをバケツの中で洗い流します。ここで重要なのは、ろ過マット自体を水道水で洗わないことです!水道水は衛生確保のため塩素消毒が行われているので、マットに住み着いた大切なバクテリアを弱らせてしまいます。必ず飼育水(水槽から抜いた水)を使い、軽く揺すって表面の汚れを落とす程度にとどめましょう。(出典:東京都水道局『塩素消毒』)

また、意外と見落としがちなのが「吸水パイプ」の内側です。ここにはヌメリや藻が付きやすく、放っておくと水流を大きく阻害します。細いブラシや、使い古したスポンジを小さく切ったものを押し込んで掃除すると、驚くほど水流が復活しますよ。本体内部の四隅や、底の方に溜まったデトリタス(汚れの塊)もスポイトなどで吸い取っておくと、次の掃除までの期間を長く保てます。なお、掃除の「やりすぎ」を避けたい方は、水槽フィルター掃除頻度の最適解と失敗しない手順も参考になります。

水質を守るろ過マットの交換時期を見極める

交換時期の判断は、初心者の方が一番迷うポイントですよね。私も最初は「まだ使えそうだけど、どうなんだろう?」とよく悩んでいました。メーカーのパッケージには「2週間に一度」と書かれていることが多いですが、これはあくまで標準的な目安です。実際には、水槽のサイズや魚の数、与えている餌の量によって大きく変動します。例えば、メダカ数匹なら1ヶ月持っても、金魚のように水を汚す魚がいれば1週間で限界が来ることもあります。

私が判断基準にしているのは、ズバリマットの不織布部分の色と、飼育水の透明度、そして「匂い」です。新品のマットは真っ白ですが、使っているうちに茶色くなってきます。この茶色いのがバクテリアの住処でもあるので良い傾向なのですが、それが「ドロドロの焦茶色」になり、水がマットの表面を滑るように流れてしまっていたら(オーバーフロー状態)、もう交換すべきタイミングです。また、水槽の蓋を開けたときに「生臭い」と感じるようになったら、活性炭の吸着能力が飽和している証拠。早めに新しいマットに交換してあげましょう。

バクテリアマットについても同様ですが、こちらは「汚れすぎ」に注意です。バクテリアは酸素が大好きなので、マットがゴミで完全に覆われてしまうと、酸素が届かずにバクテリアが死んでしまい、逆に水を汚す原因になってしまいます。「少し汚れてきたな、でも水流はしっかりあるな」という状態がベスト。もしマットを交換した後に魚の動きが鈍くなったり、水が白濁したりした場合は、バクテリアのバランスが崩れた可能性があります。その時は水換えを併用して様子を見てくださいね。焦らず、自分の水槽のリズムを観察して「我が家流の交換サイクル」を見つけるのが、アクアリウム上達の近道です。

稼働音がうるさい時の原因と静音化の対策

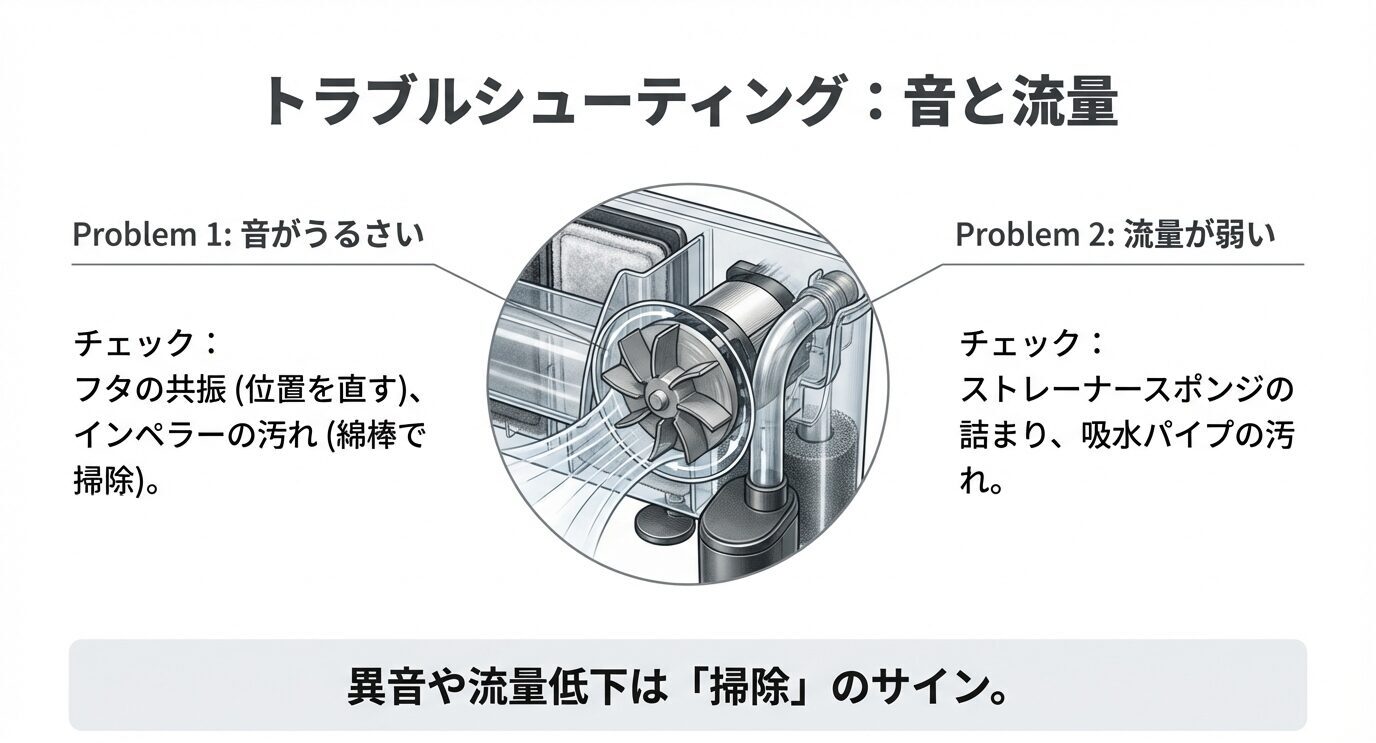

トラブルシューティング:異音・流量低下のチェックポイント

スリムフィルターはインテリア性が高いので、リビングや寝室に置くことも多いですよね。そうなると気になるのが「稼働音」。基本的には静かなフィルターですが、使い込むうちに「ブーン」という低い振動音や「カラカラ」という異音が発生することがあります。まず疑うべきは「共振」です。フィルター本体と水槽のガラス、あるいはフタが直接触れ合っていると、モーターの振動が伝わって音が何倍にも増幅されてしまうんです。

この対策は意外と簡単。ホームセンターなどで売っている厚さ数ミリのシリコンシートや、小さく切った防振ゴム、あるいは余っているスポンジを、フィルターとガラスの接触面に挟み込むだけです。これだけで、嘘のように静かになるケースがほとんどです。また、水位にも注目してください。スリムフィルターは「外掛け式」なので、水槽の水位が低いと、フィルターから戻る水が滝のように「バシャバシャ」と音を立てます。これを防ぐには、水槽の水位を吐出口のすぐ下まで保つことが重要です。夏場などは蒸発で水位が下がりやすいので、こまめに足し水をしてあげましょう。

もし、モーター部分から「ジジジ」「カラカラ」という音が聞こえる場合は、インペラー(回転羽根)の軸に汚れが溜まっているか、摩耗している可能性があります。前述の掃除の時に、インペラーを一度取り出してヌメリを落としてみてください。それでも改善しない場合は、インペラーユニットを新品に交換するか、モーター軸のブレを調整する必要があります。最新のDC-Xモデルは非常に静かですが、旧モデルを愛用している方はこうしたちょっとした「工夫」で静音性を保つのが、長く付き合っていくコツですね。

ろ過能力を底上げする改造とカスタマイズ術

アクアリウムに慣れてくると、純正マットの隙間に「もっと何か詰め込めるんじゃないか?」と考え始めますよね。スリムフィルターは構造が単純な分、カスタマイズの余地がたっぷりあります。中級者に圧倒的な人気を誇るのが、「リングろ材」への換装です。純正マットは不織布と活性炭がメインですが、これをあえて使わず、セラミック製のリングろ材やボール状のろ材を直接ろ過槽に投入する技ですね。

具体的な方法としては、マットを差し込むためのガイドレールを利用して、鉢底ネットなどをU字型に曲げて差し込み、「ろ材バスケット」を自作します。その中に、エーハイムメックやパワーハウスといった高性能な生物ろ材を詰め込みます。こうすることで、純正マットに比べてバクテリアが定着できる面積が数倍から十数倍にアップするんです。生物ろ過能力が格段に上がるため、魚を多めに飼っている水槽や、より安定した環境を求める方には非常に効果的です。ただし、注意点もあります。ろ材を詰め込みすぎると、水の通り道がなくなってしまい、最悪の場合フィルターから水が溢れ出して床を濡らすリスク(水漏れ)があります。

改造を行う際は、水がどこを通ってどこから出るのかを常にシミュレーションしてください。一番下から水が入り、ろ材の間を通って上から抜けるという「水の流れ」を止めないことが大切です。また、改造を施した場合はメーカーの保証対象外となることがほとんどですので、完全に自己責任の世界になります。でも、自分で考えた最強のフィルター構成で、水がピカピカに輝いているのを見た時の達成感は代えがたいものがあります。少しずつ、様子を見ながら自分好みのカスタマイズに挑戦してみるのも面白いですよ。

所長の失敗例と教訓:全部やりすぎると「水質が一瞬で崩れる」ことがあります

これは今でも反省しているのですが、昔「よし、徹底的に綺麗にしよう」と気合いを入れすぎて、マットを新品に総入れ替えし、ついでに本体もピカピカになるまで洗い、さらにろ材も増量してしまったことがあります。翌日、水がうっすら白濁して、魚が水面付近で呼吸が荒くなっていて、背筋が凍りました。今思えば、バクテリアの住処を一気に減らしたうえに、通水も落として酸素供給まで削ってしまったんですよね。

それ以来、私は「一気に全部やらない」を鉄則にしています。回避策としては、次の3点だけでも守るとトラブルが激減します。

- マット交換は必ず1枚ずつ、1週間〜10日ほど間隔を空けて行う

- 掃除は「見た目の汚れを落とす」までにして、ヌメリをゼロにしない

- 改造直後はバケツで試運転して、水位・水流・溢れの兆候(チョロチョロ、偏流)を確認する

綺麗にすること自体は悪ではありません。でも、水槽は「生き物の環境」なので、急な変化が一番の敵です。焦らず、少しずつが正解でした。

GEXスリムフィルターの組み合わせを極める活用法

基本を押さえたところで、次は「攻め」の活用法についてお話しします。コストダウンから他器具との連携まで、スリムフィルターの真の力を引き出すためのテクニックを解説しますね。

純正枠を活かした自作ろ材でコストを抑える

スリムフィルターを運用していて、唯一のネックと言えるのが「ランニングコスト」かもしれません。純正マットは非常に優秀ですが、定期的に買い換えるとなると、塵も積もれば山となりますよね。そこで私が実践しているのが、使い終わった純正マットのプラスチック枠を「ベース」として再利用する自作マット術です。これが意外と簡単で、効果もしっかりあるんですよ。

やり方は至ってシンプル。まず、古くなったマットの不織布をカッターなどで綺麗に剥がします。残ったプラスチックの枠をよく洗って消毒し、そこに市販のウールマットを枠のサイズに合わせてカットして、輪ゴムや細いテグスで固定するだけです。間に「活性炭」の粒を少量挟み込めば、ほぼ純正と同じ機能を持たせることも可能です。ウールマットは大容量で安く売られているので、これなら1回あたりのコストを数十円以下に抑えられます。物理ろ過を強力にしたいならウールを厚めに、通水性を重視してバクテリアを増やしたいなら粗めのスポンジを挟むなど、季節や生体のコンディションに合わせて「自分だけの専用マット」を作れるのが最大の魅力ですね。

ただし、自作マットを作る際に絶対に守ってほしいのが「隙間を作らないこと」と「通水性の確保」のバランスです。枠とフィルター本体の間に大きな隙間があると、水がろ材を通らずにそこから抜けてしまい、ろ過の意味がなくなってしまいます(ショートサーキット現象)。逆に詰め込みすぎると水が溢れます。私は最初、欲張って詰め込みすぎて、翌朝フィルターの横から水が垂れているのを見て冷や汗をかいたことがあります。まずは薄めの構成から始めて、水がどこを流れているかを目で確認しながら、ベストな厚みを探ってみてくださいね。

自作マットに使うウールやスポンジは、洗剤がついていないものを選んでくださいね。アクアリウム専用として販売されているものであれば安心です。

底面フィルターと連結して最強のろ過環境を作る

スリムフィルター単体では、どうしても「物理的なろ材の量」に限界があります。これを一気に解決し、ろ過能力をプロ級に高める裏技が、底面フィルターとの連結(直結)です。GEXには「マルチベースフィルター」という底面フィルターがあり、これがなんとスリムフィルターの吸水パイプと無加工、あるいは簡単なジョイントで接続できるようになっています。この組み合わせは、私の中では「スリムフィルター界の最強装備」だと思っています。

仕組みを簡単に説明すると、水槽の底に敷いた砂利全体を「ろ過材」として利用し、そこを通過した水をスリムフィルターのポンプで吸い上げて、さらにマットでろ過して戻すという二段階構えのシステムになります。水槽内の底砂には膨大な数のバクテリアが住み着くため、スリムフィルターのマットだけの時とは比較にならないほど水質が安定します。特に底砂を厚めに敷く水草水槽や、水質変化に敏感なビーシュリンプの飼育にはこの構成が非常に効果的です。見た目も非常にスッキリしていて、水槽内に大きなパイプやスポンジが目立たないのも嬉しいポイントですね。

導入の際のコツとしては、底砂にはバクテリアが定着しやすい「大磯砂」や「ソイル(崩れにくいタイプ)」を選ぶことです。粒の大きさや厚みの考え方は、水質安定と詰まり回避の両方に直結します。底砂の選び方で迷ったら、底面フィルターの底砂おすすめと選び方の極意が役立つはずです。

水槽サイズに合わせたろ過マットの種類の選び方

スリムフィルターはSS、S、M、Lとサイズ展開が豊富ですが、それぞれのスロット数(マットを挿せる数)によって戦略を変える必要があります。例えば、超小型水槽向けのSSサイズはスロットが1つしかありません。ここでは「活性炭」にするか「バクテリア」にするか、あるいは「自作の全部入り」にするか、取捨選択が非常に重要になります。私の場合は、立ち上げ時は活性炭、1ヶ月経ったらバクテリア、という風に時期で使い分けることが多いですね。

一方で、3スロットあるMサイズや、4スロットあるLサイズは、複数のマットを「組み合わせる」楽しみがあります。基本的には、水の入り口に近い方に「物理ろ過・吸着(活性炭やスポンジ)」を配置し、出口に近い方に「生物ろ過(バクテリアマット)」を配置するのがセオリーです。こうすることで、手前のマットが大きなゴミをキャッチして、奥のバクテリアマットが目詰まりするのを防いでくれます。バクテリアが元気に働くためには、常に酸素をたっぷり含んだ「綺麗な水」が通ることが大切なんですよね。

さらに、水槽内の生体の種類に合わせるのも面白いです。金魚のように排泄量が多い魚なら、物理ろ過を重視してスポンジを多めに。逆に、メダカやエビのように繊細な生体なら、バクテリアマットを2〜3枚並べて生物ろ過を鉄壁にする、といった具合です。サイズが大きくなるほど「リスクヘッジ」もできるようになります。例えば4枚のうち1枚だけをコケ抑制マットにする、といったピンポイントの対策も可能になります。自分の水槽のサイズを活かして、まるでパズルを解くようにベストな布陣を考えてみましょう。

水槽サイズ別・組み合わせのヒント

- SS/Sサイズ:多機能な「バクテリアマット」1枚で勝負するのが無難。

- Mサイズ:活性炭1枚 + バクテリア2枚 の「安定志向」がおすすめ。

- Lサイズ:スポンジ1枚 + 活性炭1枚 + バクテリア2枚 の「鉄壁構成」が理想。

バクテリアを死滅させない掃除のローテーション

「フィルターを綺麗に掃除したのに、なぜか翌日から魚の元気がなくなった…」という悲しい経験、実はアクアリストなら誰もが一度は通る道です。その原因の多くは、掃除のしすぎによる「バクテリアの激減」にあります。バクテリアはマットの表面に膜(バイオフィルム)を張って住み着いていますが、マットを強く洗いすぎたり、全部一度に新品に替えたりすると、水槽内の浄化システムが一時的にストップしてしまうんです。

これを防ぐための最強のテクニックが「ローテーション・メンテナンス」です。複数のマットが入っているスリムフィルター(MやLサイズ)なら、これが非常に簡単に実践できます。例えば、今週は一番左のマットだけを掃除する。来週は真ん中のマットを掃除する。といった具合に、場所をずらして掃除を行います。こうすることで、隣のマットに住んでいるバクテリアがすぐに移動してきて、失われた勢力を補ってくれるんです。まさに「助け合い」の精神ですね。1スロットしかないSSやSサイズの場合は、マットを洗うのは「水換えの時だけ」にし、飼育水でサッとゆすぐ程度にとどめることを徹底してください。

また、掃除の頻度についても「汚れすぎ」は良くないですが「綺麗すぎ」もバクテリアにとっては住みにくい環境です。ヌメリが全くない状態は、バクテリアもいない状態だと思ってください。掃除の後は、市販のバクテリア剤を少量添加してあげるのも、リカバリーを早める良い方法です。誠実に、でも少しだけ「手抜き」をするくらいの感覚が、実はバクテリアにとっては一番心地よいのかもしれません。バクテリアを「飼育している」という意識を持つと、掃除の仕方も自然と優しくなってくるはずですよ。

交換時期をずらして水質を安定させるテクニック

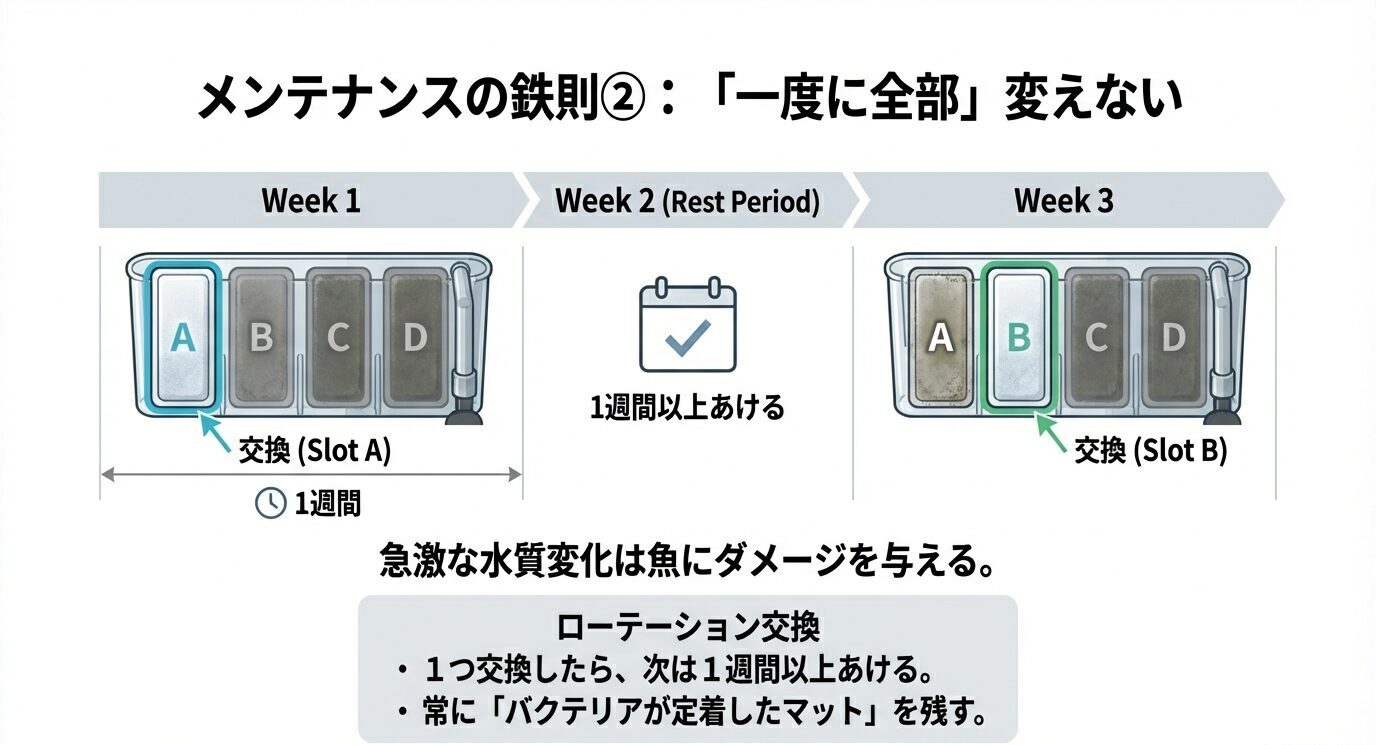

メンテナンス鉄則② マットはローテーション交換(1つずつ)

掃除のローテーションだけでなく、「新品への交換」のタイミングをずらすことも、水質を長期的に安定させるための非常に高度で、かつ効果的なテクニックです。スリムフィルターのマットは消耗品ですので、いつかは新品にする必要があります。しかし、全てのマットを一度に新品に替えてしまうと、それはもはや「ろ過をゼロからやり直す」のと同じこと。これでは水槽内のバランスが崩れて、アンモニア濃度が急上昇する「アンモニアスパイク」が起きるリスクが高まります。

私がおすすめしているのは、例えば3枚のマットを交換する場合、1枚ずつ1週間から10日の間隔を空けて交換する方法です。Mサイズなら、まず第1週目に1枚目を新品にし、その 2枚目は第3週目に、3枚目は第5週目に…といったスケジュールで回していきます。こうすることで、常に「バクテリアが定着した古いマット」と「これからバクテリアが住み着く新しいマット」が共存する状態を作れます。この「バトンタッチ」の期間を作ることで、水槽内の浄化能力がガクンと落ちるのを防げるんです。新しいマットには吸着能力があるので透明度が上がりますし、古いマットからはバクテリアが供給される。まさに「良いとこ取り」の状態ですね。

もし「そもそも今の水槽は立ち上げが安定しているのか?」が不安な方は、窒素循環の立ち上げ手順を整理した水槽立ち上げ「から回し」やり方と期間、疑問を解説もチェックしてみてください。交換時に焦らないための「基礎体力」がつきます。

この管理を楽にするためには、スマホのカレンダー機能を使ったり、フィルターの蓋の裏に油性ペンやシールで「前回いつ交換したか」をメモしておくと忘れずに済みます。ちょっとした手間に感じるかもしれませんが、この一手間が魚たちの命を守り、結果として病気やトラブルを未然に防ぐことにつながります。アクアリウムは「急な変化」を最も嫌います。緩やかに、穏やかに環境をアップデートしていく。そんな優しい管理を心がけていけば、あなたの水槽はいつもピカピカで、魚たちも元気に泳ぎ回ってくれるはずです。誠実に向き合えば、必ず魚たちは応えてくれますよ。

正確な製品仕様や、最新の適合パーツなどについては、メーカー公式の情報を参照して確認するようにしてくださいね。

よくある質問(Q&A)

Q. マットの順番は絶対に「物理→生物→化学」ですか?

A. 基本はその考え方でOKです。スリムフィルターは詰まりやすい構造なので、入口側で大きなゴミを受け止め、奥側(出口側)にバクテリアを置くのが安定しやすいです。化学系(活性炭など)は短期運用の「仕上げ」に向いています。

Q. 活性炭マットはずっと入れっぱなしでも大丈夫?

A. 入れっぱなし自体が直ちに悪いわけではありませんが、吸着が飽和すると「効いているつもり」でコストだけが増えがちです。黄ばみや臭い、薬剤吸着など目的がある期間だけ使う方が、管理がシンプルになります。

Q. 水流が弱いのに、マットはまだ綺麗に見えます。掃除するべき?

A. はい、見た目より内部が詰まっていることが多いです。吸水パイプの内側やインペラー周りのヌメリは水流を一気に落とします。まずはそこから点検すると改善しやすいです。

Q. リングろ材に換装したら、逆に水が溢れそうで怖いです。

A. その感覚は正しいです。詰め込みすぎると通水が落ちます。まずは少量から始めて、偏流やチョロチョロになっていないかを確認し、必ずバケツで試運転してから本運用に入るのがおすすめです。

Q. マット交換後に白濁しました。失敗ですか?

A. 交換でバクテリアのバランスが揺れた可能性があります。まずは落ち着いて水換えを行い、給餌を控えめにして様子見を。次回からは交換を1枚ずつにして、間隔を空けると起きにくくなります。

Q. エビや稚魚が吸い込まれそうで心配です。

A. 吸水口にスポンジプレフィルターを付けるのが定番の対策です。物理ろ過の前衛にもなるので、全体の目詰まり予防にもつながります。

実行チェックリスト

- 目的を決める(透明度UP/臭い対策/水質安定/コケ対策)

- 入口側に粗めのスポンジ、出口側にバクテリア系を置く

- 活性炭やコケ抑制は「期間を分けて」運用する

- 水流が弱くなったら、まず吸水パイプとインペラー周りを点検する

- マット掃除は飼育水で軽くゆすぐだけにする(水道水はNG)

- マット交換は一度に全部やらず、1枚ずつ間隔を空けて行う

- 改造・自作マットはバケツ試運転で「溢れ・偏流・チョロチョロ」を確認する

- 水位は吐出口のすぐ下まで保ち、滝音を抑える

- 交換日・掃除日をメモしてローテーション管理する

GEXスリムフィルターの組み合わせに関するまとめ

ここまで、GEXスリムフィルターの組み合わせやメンテナンス、そして少しマニアックな改造術まで、私の経験をたっぷりとお伝えしてきました。スリムで場所を取らないこのフィルターですが、中身をどう構成するか、そしてどう維持するかという点において、実はとても奥が深いことが伝わったでしょうか。純正マットの役割を理解し、自分の水槽の生体やサイズに合わせて最適な「布陣」を敷くこと。そして、バクテリアへの敬意を忘れずにローテーションで管理すること。この基本さえ守れば、スリムフィルターはあなたの強力なパートナーになってくれます。

アクアリウムに「これが絶対の正解」というものはありません。私の提案した組み合わせも一つの例に過ぎません。皆さんの水槽環境、例えば置いている部屋の温度や、選んでいる砂利の種類によっても、最適な答えは少しずつ変わってきます。まずは基本から始めてみて、魚たちの様子を毎日じっくりと観察してください。「今日は水が輝いているな」「今日は少し魚が元気がなさそうかな」という気づきこそが、一番の教科書です。もし迷ったら、この記事をまた読み返して、新しい組み合わせや工夫を試してみてくださいね。皆さんのアクアライフが、より豊かで楽しいものになることを心から願っています。一緒に、ピカピカの水を目指して頑張りましょう!

基本を守って理想のクリアな水へ

※本記事の内容は一般的な目安であり、実際の飼育環境(魚の種類、密度、水温等)によって結果は異なります。カスタマイズや改造を行う際は、漏水や故障のリスクを理解した上で自己責任で行ってください。また、生体の調子が優れない場合は、速やかに信頼できるアクアリウムショップ等へ相談することをお勧めします。